時々

時々 朝晩すっかり涼しくある 旧暦8月小7日 秋分の日

朝晩すっかり涼しくある 旧暦8月小7日 秋分の日

116年ぶり「秋分の日」が22日となる、20世紀前半は24日が多く、1980年以降は23日が続いていた。

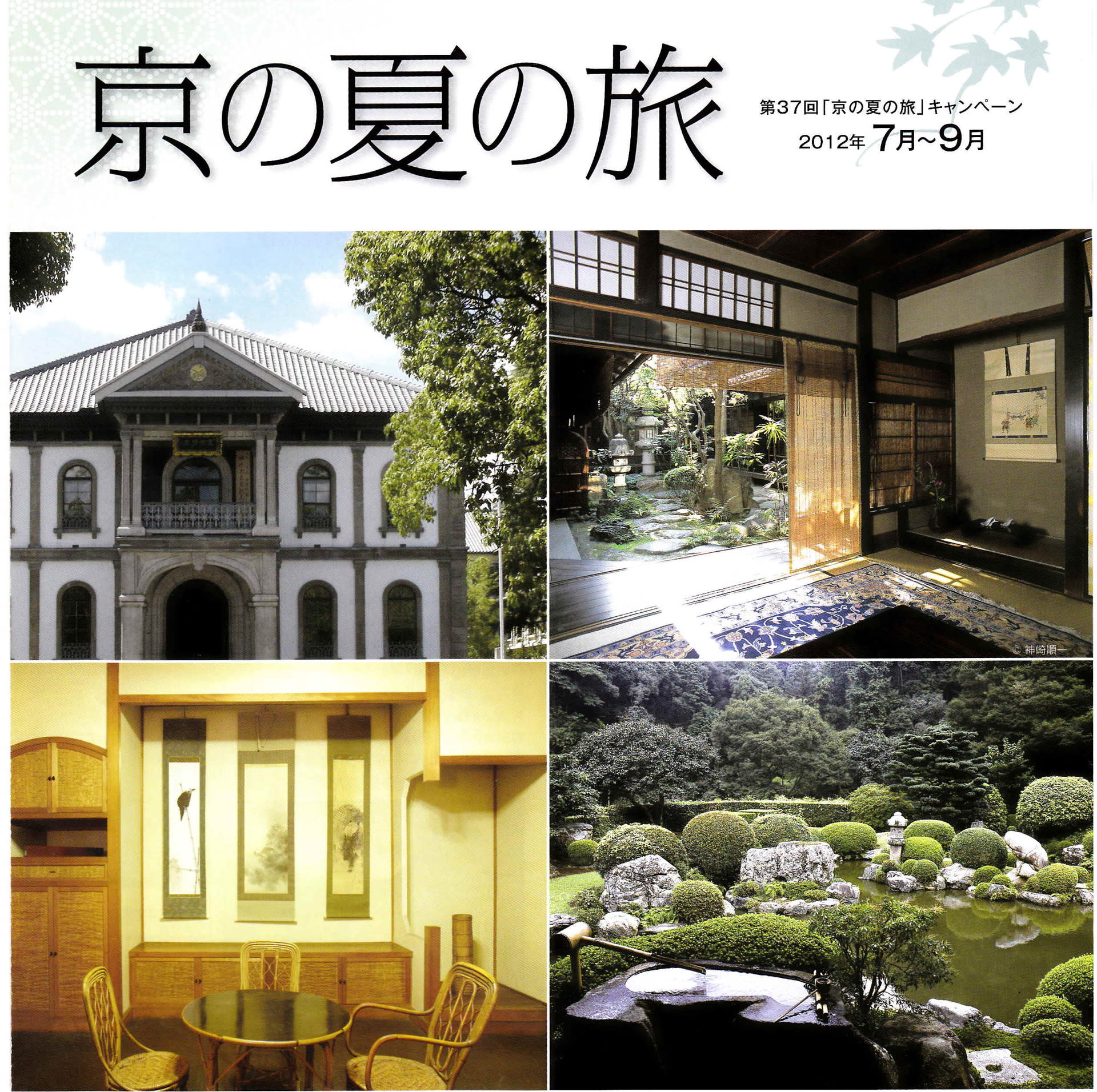

写真

左上は「龍谷大学大宮学舎本館・龍谷ミュージアム」

右上は「長江家住宅」

左下は「木島櫻谷旧宅」

右下は「清水寺・成就院」

この他4箇所公開されていて訪問したのは去る7月15日掲載の「荷田春満旧宅」と涼しくなるのを待って昨日訪問した「木島櫻谷旧宅」「長江家住宅」である。

木島櫻谷旧宅 入口

木島櫻谷旧宅 入口 木島櫻谷旧宅 南面

木島櫻谷旧宅 南面

以下「木島櫻谷旧宅」室内

〝木島 桜谷について〟

木島 桜谷(このしま おうこく、明治10年(1887年)3月6日 - 昭和13年(1938年)11月13日)は、明治から昭和初期にかけて活動した四条派の日本画家。本名は文治郎。[Wikipediaより引用]

「木島櫻谷旧宅」はこの書院風の和館の他洋館と画室がある、「洋館」と「画室」は後日掲載します。