時々

時々 旧暦正月大8日

旧暦正月大8日

この博物館では莫大な数の動・植物、鉱物等の化石や標本が展示されておりとても1日では見切れない。

↓ナウマン象の頭骨

↓アフリカ象の頭骨

↓リュウグウノツカイ

大型魚で3.25m、大きいのはこの約3倍、1954年泉南沖で捕獲

↓アカウミガメ

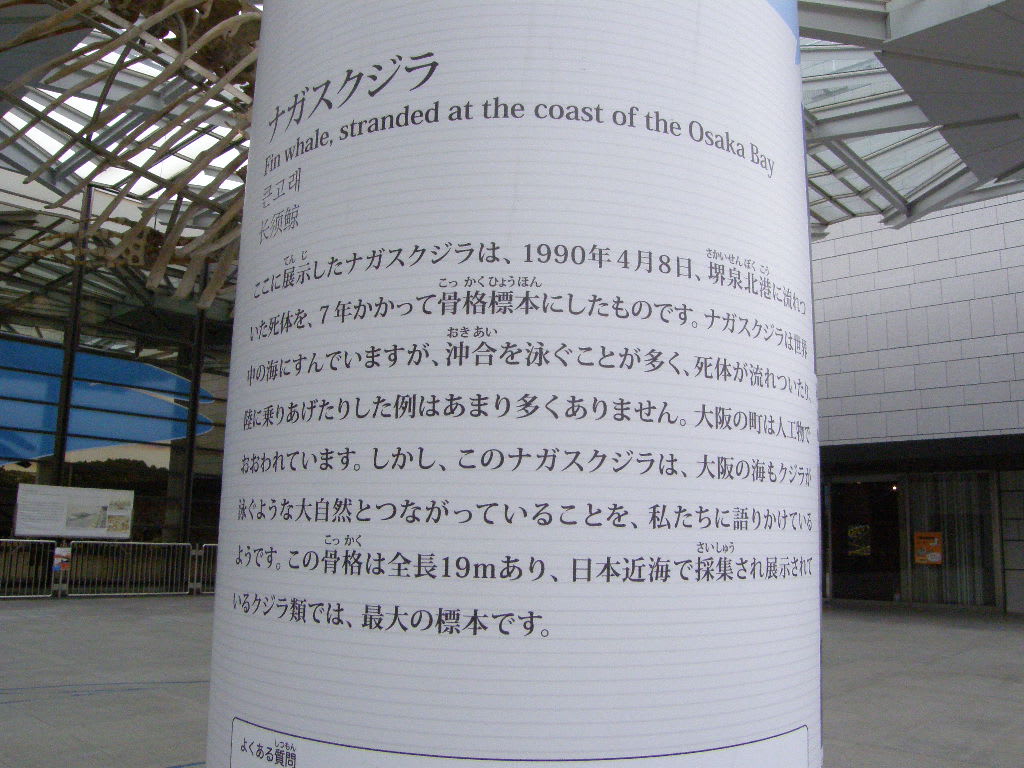

↓ナガスクジラ

↓ダグラスモミ またはベイマツ(米松) 産地はアメリカ・オレゴン州・カスケード山脈 直径240cm

旧暦9月大1日朔

旧暦9月大1日朔京阪電鉄恒例の「ファミリー・レール・フェア」が寝屋川車両基地で開催されているので出掛けた。

特に子ども達に人気の催し物、大勢の親子連れを主として、鉄道マニア等々で大変な賑わい。

一昨年は約1万4千人が訪れたとのこと、今年もほぼ同じくらいの人がやって来たのでは。

[詳細は後日紹介します]

日中暑い 旧暦7月大17日 望

日中暑い 旧暦7月大17日 望

福沢諭吉は中津藩の下級武士だった。身分制度の厳しい時代、その不合理に納得がいかず、従って藩には余り好感を持っていなかったようだ。

大阪、江戸に出てからの活躍はあまねく人口に膾炙されていることでここで述べる積りはない。

ところで、小生子どもの頃、中津(大分県)の隣町(福岡県)に住んでいて福沢諭吉邸を兄(旧制中津中学に在学)に連れられて見学したことがあり、その住居が今も懐かしく瞼に浮かぶ。

この大分県と福岡県は山国川で境界をなす。

山国川中流右岸には一八世紀中頃、僧・禅海が三十余年をかけて開削したといわれる青の洞門があり、菊池寛の小説「恩讐の彼方に」の題材となった。ここの耶馬渓は絶景で知られる名勝の一つである。今はバスになっているが子どもの頃は軽便鉄道が中津から運行されていた。

天王寺公園で見かけた団栗

天王寺公園で見かけた団栗

福沢諭吉に関する膨大な資料が展示されていた

******************************************************

大阪市立美術館に入るには天王寺公園を経由しなければならない。天王寺公園に入るには以前無料だったが、何年か前から150円の入場料が必要になった。(但し美術館の入場券があれば公園に入れる)

その天王寺公園で偶然タイ国に係るイベントが開催されており大勢の人出に吃驚した。何処でその情報を得たのだろろうか。

*********************************************************

帰途JR、京阪「京橋駅」傍の広場では全国から集まった若者達の踊りで賑っていた。単車や車で暴走し鬱憤を晴らす若者に比べると極めて健康的なエネルギーの発散だと微笑ましい。

*タイのイベントの様子は後日もう少し掲載します

湿度が低く暑いがカラットした天気 旧暦6月小2日 大暑

湿度が低く暑いがカラットした天気 旧暦6月小2日 大暑

我家のアサガオ

我家のアサガオ

↑種蒔が遅かったからだろう昨年より約10日遅れの開花、咲き始めは例年、花はいびつだ

*******************************************************

《迎 賓 館》

↑「夕映の間」(大会議室) 比叡山をデザイン

↓「夕映の間」(大会議室) 愛宕山をデザイン 何れも西陣織

↓「藤の間」 晩餐室 日本の四季の花をあしらった西陣織

↓「藤の間」 指物と和紙による照明 「光天井」

↓「藤の間」から見た庭園

↓「桐の間」(大広間)

↓「桐の間」(大広間)から見た庭園

*次回は萩で有名な「梨木神社」を紹介します

旧暦6月小朔 46年振りの日食(日食は旧暦1日、新月の日)

旧暦6月小朔 46年振りの日食(日食は旧暦1日、新月の日)

見学終わり迎賓館を出た広場で11時前、雲の切れ間に部分日食を観測できた。次回の観測は無理だろう。

衆議院昨日解散、事実上の選挙戦に突入、政治の流れは変わるのか??? 変えねばならない。

《迎 賓 館》

今年の京都〝迎賓館〟の一般参観は5月末日までに往復ハガキで何日かの指定された日の内から希望日を申込み、抽選でそれぞれの日の定数の参観を許可される。

外から建物は一切撮影禁止、入場の際は運転免許証、保険証等氏名、生年月日、住所が確認できる書類を提示、厳重にチェックされ、持ち物は空港並みのX線チェック、カメラ以外は全てロッカーに入れるように指示され持ち込み禁止。

随所に大勢の係員がいて厳重な警戒、廊下を歩くのにも絨緞の上を歩けと注意される。視線が鬱陶しく絶えず監視されているようで落ち着かない。

現今、テロ等の心配があるのだろうが、もつと気楽に大勢の人々が見物できるように配慮をすべきだ。

特定の人間の独占物ではなく、国民の税金で建てられた国民全体の所有物との認識に欠けているようだ。

↓〝迎賓館〟は御所・京都御苑の中にある

↓京都御苑東中央の入口 「清和院御門」

↓迎賓館入った正面の「活 花」

↓「聚楽の間」(ロビー)

↓「聚楽の間」からの「庭 園」

*〝迎賓館〟の続きと〝梨木神社〟〝第二無鄰菴〟は後日紹介します。

旧閏5月小14日

旧閏5月小14日またもや高校生による殺人事件、殺伐な事件が相次ぎ今や将に末世の時代か、我々少年時代には喧嘩してドスで刺すことがあっても必ず太腿を狙い決して腹や胸を刺すなと言われていたものだ。

↓北から見たセンター全景

↓センターを北東から

↓入口入ったロビー ここ以外館内写真撮影禁止

見学者には小中高の児童生徒が幾組か見受けられた、ある小学校の6年児童20数名、引率の先生に聞くと高知県四万十市から南海地震を想定し学習するために修学旅行を兼ねて訪れたとのこと。熱心にノートに記録している姿は麗しい。

↓見学が終わって帰る子ども達 バスで来ていたようだ

↑この子らは四万十市からの児童ではない

一時

一時 旧暦5月大15日

旧暦5月大15日《竹 の 開 花 と 結 実》

竹の開花 ( 竹 Bamboo Home Page)より説明文引用

竹類の開花現象は、「竹の七不思議の一つ」といわれるほど珍しいものです。竹の花にはめったにお目にかかれないと思います。

| 竹類はイネの仲間ですから、発芽してから長い年月、地下茎によって繁殖を続けますが、ある一定の時期に達すると、花を咲かせ、種子を実られて一生を終えます。 ところで、一般のイネ科植物は毎年、春に発芽し、夏頃に花が咲き、秋に実をつけて一生を終えるのですが、竹類は花を咲かせるまでの期間が大変長く、その期間を「開花周期」と言われています。 この開花周期は種類によって異なり、またこれまでに開花が確認されていない種類があるなど、まさに神秘な状況にあります。 ちなみに、日本の竹の開花周期については、つぎのような記録があります。 |

| 竹 種 | 開花周期(年) | 備 考 | ||||

| モウソウチク | 67年 | 横浜市、京都大学など | ||||

| モウソウチク | 67年 | 東京大学、京都大学など | ||||

| マダケ | 120年 | 昭和40年代に全国的で記録 |

わが国では、モウソウチクが発芽から67年目に開花したという例が2つあるだけです。

ですから、たった2例だけでモウソウチクは67年周期で開花すると断言することは決して出来ません。

ただし、マダケについては、昭和40年代に日本だけでなく、世界中のマダケが一斉に開花し、前回の開花からほぼ120年を経て起こったことから、マダケについては120年周期に間違いないとされています。

なお、最近、各地でトウチク、ナリヒラダケ、メダケなどの開花が確認されていますが、それらの開花周期については分かっていません。

インド・バングラデシュ原産のメロカンナ・バクシフェラが開花し、見事な果実を実らせました。

このメロカンナは開花すると大きな果実を付けることで有名な竹です。

これは熱帯産ですから、竹林公園では鉢植えにして竹の資料館に置いて管理されていましたが、今年になって開花し、現在直径3センチ、長さ8センチの果実を実らせました。これは日本で初めてであり、去る17日の京都新聞夕刊の一面に紹介されました。(ブログ〝富竹峰〟の世界 5月21日) より説明文引用

↑この実に少しでも触れると腐ると言う

↓上の竹の分岐したもの

図は、竹の年齢を知る方法を図解したものです。

竹類が葉を更新する時、古い葉はほんの数ミリの小枝を付けたままで落葉します。

ですから、枝の先端部を見ると、いくつかの落葉した「落ち跡」があります。

つまり、竹がほぼ毎年葉替わりするたびに「落ち跡」を残しますので、その落ち跡の数を勘定することによって、その竹の年齢をほぼ正確に推測できる訳です。( 竹 Bamboo Home Page)より説明文引用

時々

時々 旧暦5月大14日

旧暦5月大14日資料館にはいろいろな竹製品や竹にまつわる資料が展示されており、竹製品の販売も行われている。

↓「茶 筌」の製作過程が分る

夏日 旧暦4月小17日

夏日 旧暦4月小17日

町並みには古い家屋が大切に保存されているが、奈良・橿原市「今井町」同様電柱や電線等が目障り(少しは地下化されているらしいが)、また地面が舗装されていたりして昔の情緒に欠けるが、人が現住していることを考えると致し方ないと言えようか。

↑↓「興正寺別院」寺内町には他に2ケ寺あるがその中核寺院 重厚な門は伏見城の門の1つを移築したもの

*駅の直ぐ横に「観光案内所」がある

一時

一時