平成12年に建築基準法の改正が行われ、外壁や屋根の耐火構造、防火構造が見直されました。

それまで、建築基準法第22条の指定された区域(法22条区域)の外壁に「土塗り壁」や「土蔵造」も使用可能でしたが、改正と共に細かい仕様が規定されています。

市街地でも土塗り壁の外壁が使用できます

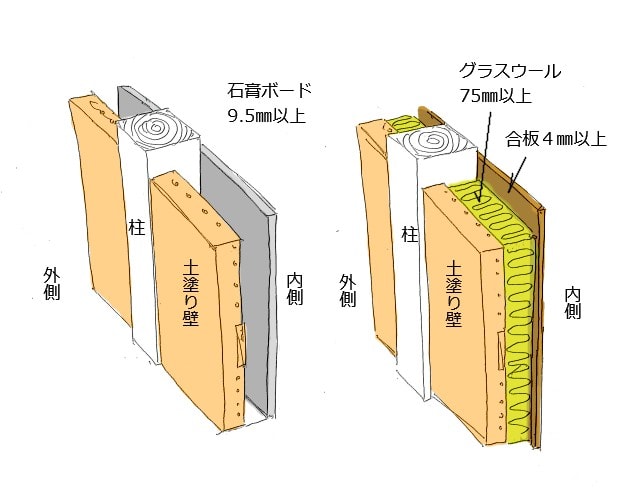

| 防火構造(30分間の火災に耐える) |

30分の火災に耐える構造として、土塗り壁が使用可能です。

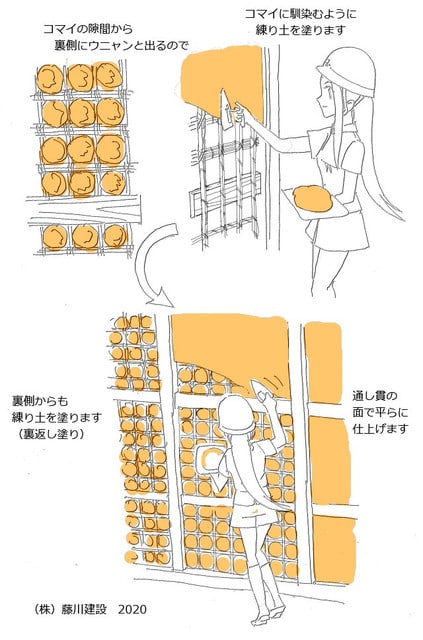

1.外側に土塗り壁(裏返し塗りがされたもの)

2.内側に次のうちどれか

〇厚さ9.5ミリ以上の石膏ボードを貼る

〇厚さ75ミリ以上のグラウウール若しくはロックウールを充填した上に

4ミリ以上の合板を貼る

となっています。

土塗り壁による防火構造の仕様

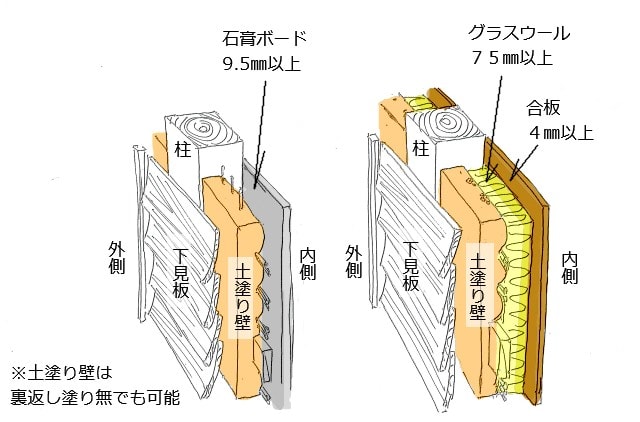

| 準防火性能を有する外壁(20分間の火災に耐える) |

法22条地域内にある建築物の(延焼の恐れのある)外壁に用いることのできる土塗り壁の構造です。

1.外側に土塗り壁(裏返し塗り無でも可能)

+下見板でも可能

2.内側に次のうちどれか

〇厚さ9.5ミリ以上の石膏ボードを貼る

〇厚さ75ミリ以上のグラウウール若しくはロックウールを充填した上に

4ミリ以上の合板を貼る

となっています。

法22条地域での外壁の土塗り壁仕様

以上の構造を駆使すれば・・

町屋の外観をそのまま残したリフォームが可能となります

もくじへ・・