現在の在来軸組木造で最もポピュラーな継ぎ手は「鎌継ぎ(かまつぎ)」ですが、昔の木工指導書では

「簡易建築物用の簡単な継ぎ手」

として、分類されています。

その理由は、鎌継ぎ自体の強度と耐久性に劣るためで、簡単な加工で済むというコスト面の長所が戦後復興や高度経済成長期の住宅需要の増大と職人不足を補うために、重宝され、現在に至っています。

その流れで、プレカットでも採用され、最もポピュラーた継ぎ手として普及しました。

長期優良住宅は60年の耐久性を目指していますが(一説にはフラット35のローン期間の35年とも言われていますが・・)、それだけの期間が経過すると、木材自体に狂いが生じてくるため、それに対応していない継ぎ手、仕口は何らかの補強が必要となってきます。

「鎌継ぎ」の形状

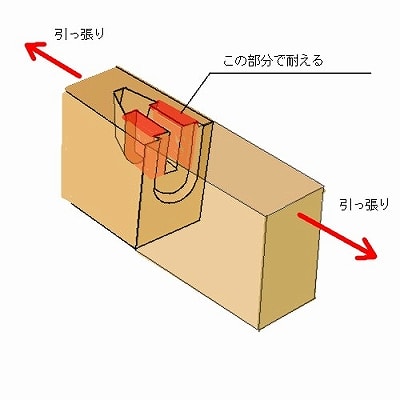

引っ張りに耐えるのは、鎌部分の噛合わせです。

この赤い部分のみで引っ張りに対応しています。(意外と小さい)実際には、せん断抵抗によるもので、その耐力は意外と小さいものです。よって、あまり力が掛からない小さい開口部の上等に設けます。

これは、建設当初の場合ですが、長時間経過し、乾燥と共に木表側に反ってきます。そうすると・・・

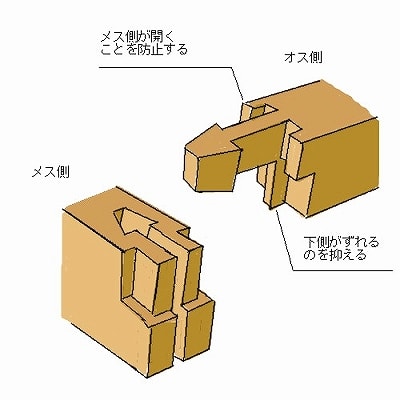

このように、メス側が開いてくる

開いた状態で引っ張りを受けるが、

赤い部分が以前より小さいため、

耐力が小さくなる

鎌継ぎは時間の経過と共に耐力が減少し、しかも継ぎ手自体が緩くなってくるという欠点を持っています。

これを補う方法は、伝統構法にちゃんとあります。昔の人はよく考えたものです。

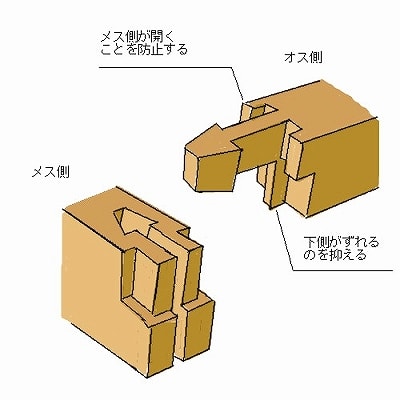

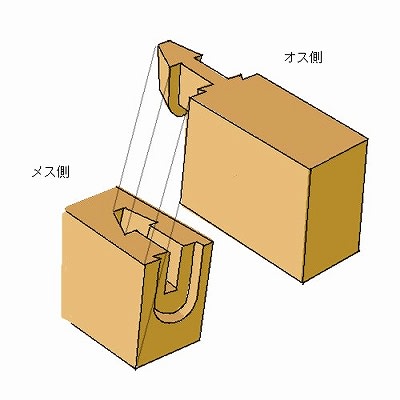

という継ぎ手で、「鎌継ぎ」の欠点を補うために、鎌の両翼に目違いホゾを設けてオス側でメス側が開くことを防止しています。また、下側のアゴによって、部材同士の回転を抑えます。

目違いホゾほぞ付き鎌継ぎ(腰掛付き)

古民家を解体すると、こういった継ぎ手が多用されています。昔の大工は弱い鎌継ぎではなく、より強く耐久性のある方を選択したのでしょう。

こういった継ぎ手は加工が複雑になるので、プレカットでは対応できません。もし、手刻みで在来軸組木造をしている大工さんは、鎌継ぎの形状を変更してみてはどうでしょうか?少しの変更で十分です。

他の大工と差をつけ、より高耐久な住宅が実現し、お客さんに褒められること間違いなし!

って、仲間に自慢できますよ!(まあ、金輪継ぎには劣りますが・・)

伝統構法へ・・

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます