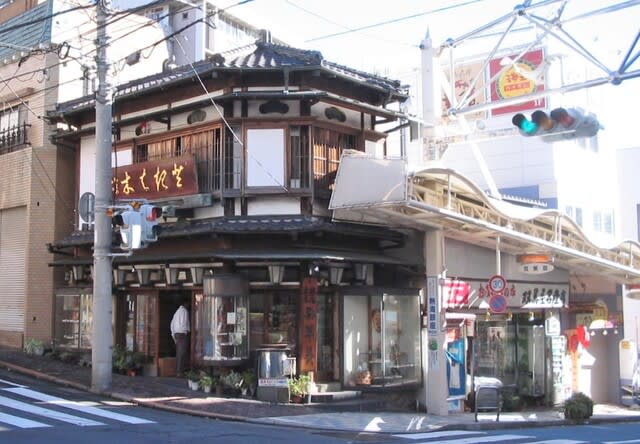

常盤木羊羹店総本店。静岡県熱海市銀座町9。2004(平成16)年12月5日

熱海銀座通りの西側(山側)の入り口の交差点に面した、この辺りでは珍しい木造日本家屋の店舗。同じ交差点に面して、やはり和菓子の「本家ときわぎ」の寺院風の建物があるから、同じ店かと思ってしまうが、元はどうか知らないが、別の店だという。『常盤木羊羹店総本店』によると、大正時代に初代・前澤鶴吉が創業、現在は四代目になる。昭和25年の熱海大火では熱海町9番地は焼けていない。『日商Assist Biz>常盤木羊羹店』には、昭和17年11月の清水町火災で店は全焼したが、京都から宮大工を招き、木造2階建て数寄屋造りの現店舗を建てた、とある。どうも戦後すぐの建築らしい。昭和25年の熱海大火以前の木造建築だから貴重である。

写真では常盤木羊羹店の右は「双美屋名産店」だが、常盤木がそこに増築して「茶房 陣」という店が2013年9月に開店した。

釜鶴ひもの店。熱海市銀座町10。2018年7月ストリートビューより

熱海銀座通りの中央部東側。手元にこれという写真がないのでGoogleマップのストリートビューからお借りした。右から、釜鶴ひもの店、Roca(カフェ)、小沢ひもの店、あおきひもの本店……。ひものの老舗が3軒並ぶ。

あおきひもの店は慶応2(1865)年創業、現在は五代目。釜鶴ひもの店は義民・釜鳴屋平七の三男鶴吉が創業し現在は五代目。小沢ひもの店は創業が和銅3年(710年)というから何代目になるのだか、1950年の熱海大火で文献が失なわれ、不明になってしまったらしい。これらの店のひものが、スーパーで売られるものとどう違うのか試してみたいが、ぼくの舌で分るだろうか。

「熱海銀座」の名称は「関東大震災復興時に東京の銀座から正式に継承したものであり、戸越銀座に次いで日本で2番目、東京外では初めて「銀座」の名を継承した」(ウィキペディア>熱海銀座商店街)というから、認定というか承認というか、賑やかな通りだからと勝手に名乗ったのではなく、歴史のある名称だ。「銀座町(ぎんざちょう)」の住所は、銀座通りのある町だからそう命名されたと思うのだが、いつ頃の起立なのだろう。

| Trackback ( 0 )

|

|