月初めに録ってあった「滝藤賢一さんの紀行番組」を録ってあったのを忘れていて・・・先日見終えたのですが・・

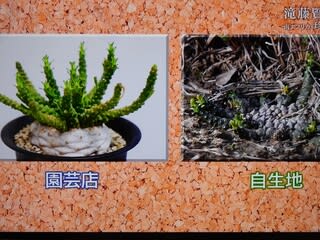

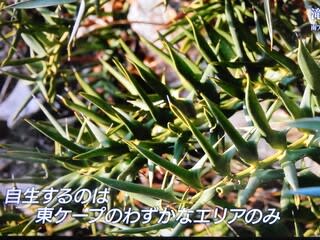

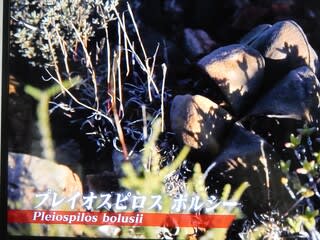

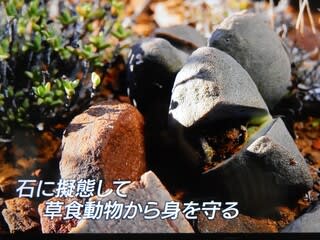

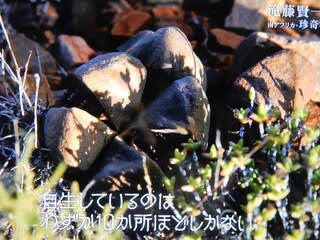

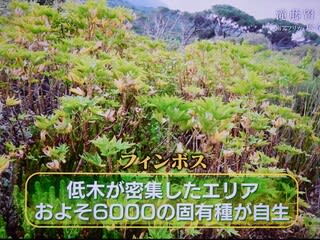

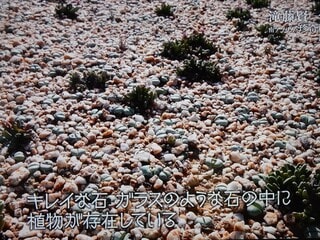

その中からちょっと珍しい植物が紹介されていましたので撮ってみました。

南アフリカではたくさんの珍植物があるようですね。

南アフリカではたくさんの珍植物があるようですね。「ユーホルビア・・・」は、↑の園芸店のものとは違う感じで、昔育てたことがあって、草丈が長くて、黄色の花を咲かせていたように記憶しているのですが・・アフリカの自生種は独得の生態系ですね。

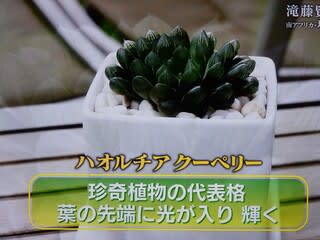

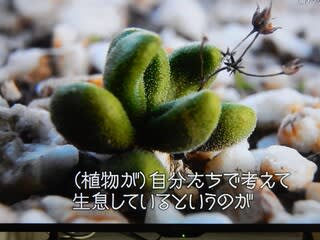

変わった植物ですね~この植物も肉眼で見てみたいなって思いました。

変わった植物ですね~この植物も肉眼で見てみたいなって思いました。

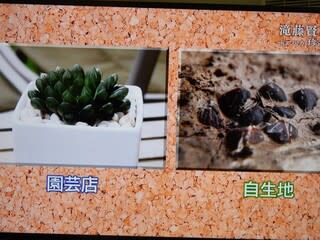

初めて見るものばかり・・・過酷な気象条件の中で、身を守りながら自生してるのですね。

初めて見るものばかり・・・過酷な気象条件の中で、身を守りながら自生してるのですね。

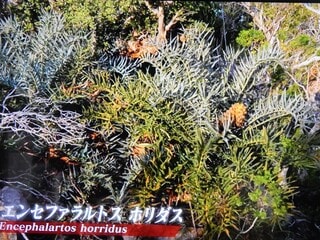

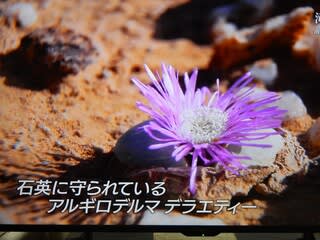

これもまた独特の植物ですね。

これもまた独特の植物ですね。

東ケープで6か所にしかない「ゴクラクチョウカ」、植物園の温室で見ることが多いですが、自生種はやっぱり違いますね。

東ケープで6か所にしかない「ゴクラクチョウカ」、植物園の温室で見ることが多いですが、自生種はやっぱり違いますね。 西ケープへ向かいます・・

西ケープへ向かいます・・

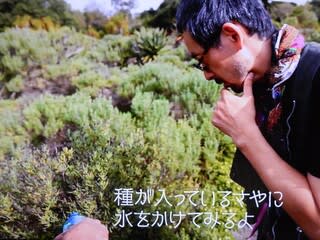

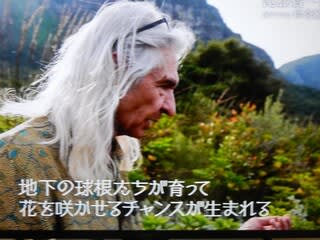

雨水によって「種」が落ちて、その種は20年生きることができるという不思議な生命力の植物ですね。

雨水によって「種」が落ちて、その種は20年生きることができるという不思議な生命力の植物ですね。

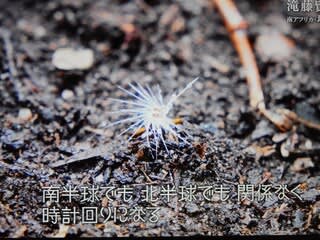

「ペラルゴニューム・・」ここまでの名前は、難しそうだから、育てたことがないのですが知ってますが・・似ていませんね~ ちょっと忘れたのですが・・風が吹くと?時計回りに回ってるんですよ~~なぜだか解明はされてないようです。

「ペラルゴニューム・・」ここまでの名前は、難しそうだから、育てたことがないのですが知ってますが・・似ていませんね~ ちょっと忘れたのですが・・風が吹くと?時計回りに回ってるんですよ~~なぜだか解明はされてないようです。

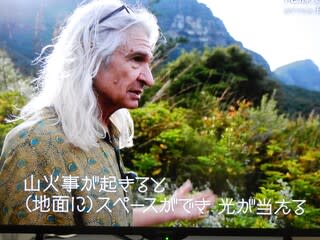

山火事が起きることでまた生きだすことができるっていうことですね~植物の生業ですね。

山火事が起きることでまた生きだすことができるっていうことですね~植物の生業ですね。

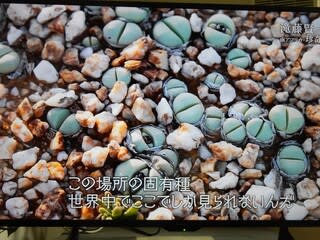

ここでしか見られtない植物だそうです。

ここでしか見られtない植物だそうです。 「親指姫」可愛い名前です。

「親指姫」可愛い名前です。

「石英」はこの地では植物達にとってなくてはならないものです。

「石英」はこの地では植物達にとってなくてはならないものです。

地面近くで咲いたり閉じたり・・地について目いっぱい頑張って・・いじらしくなりますね~

地面近くで咲いたり閉じたり・・地について目いっぱい頑張って・・いじらしくなりますね~

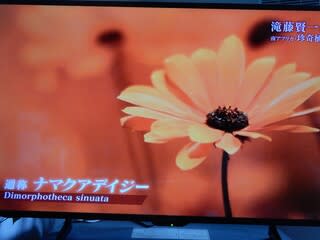

デイジーは日本でもお馴染みですが・・自生種で、一面の花盛り見事ですね~~

デイジーは日本でもお馴染みですが・・自生種で、一面の花盛り見事ですね~~

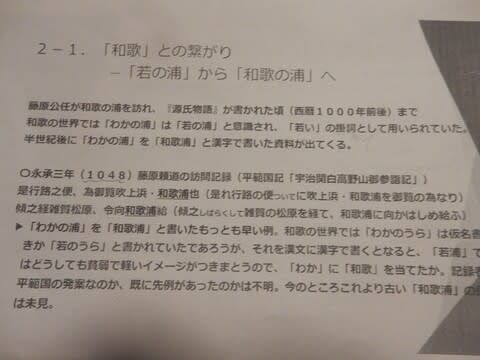

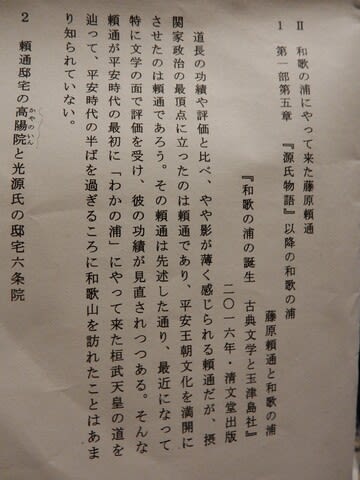

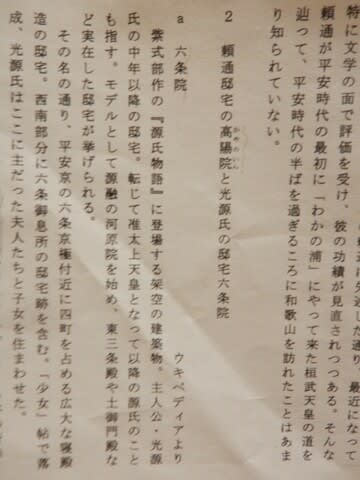

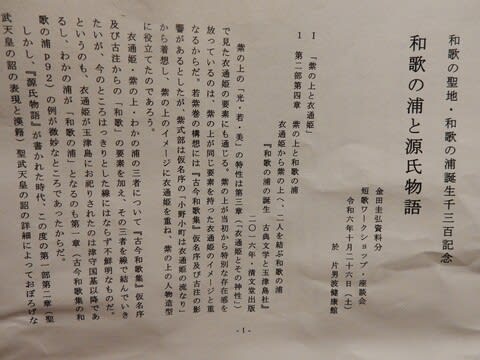

乗り継ぎで「片男波健康館」で開催された「和歌の浦と源氏物語 座談会」へ出かけてきました。

乗り継ぎで「片男波健康館」で開催された「和歌の浦と源氏物語 座談会」へ出かけてきました。

バス停に降り立つと観光案内図が目の前に・・昔の写真を見て南側に渡りながら西側の景色(昔はこのあたりまで船が入ってきて右手にある「玉津島神社」に「参詣」されていたようです。(聖武天皇行幸1300年記念祭がこの辺りで明日開催されます)

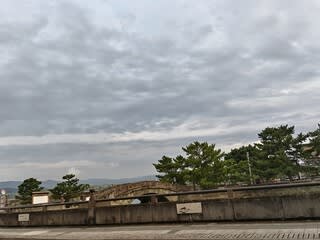

バス停に降り立つと観光案内図が目の前に・・昔の写真を見て南側に渡りながら西側の景色(昔はこのあたりまで船が入ってきて右手にある「玉津島神社」に「参詣」されていたようです。(聖武天皇行幸1300年記念祭がこの辺りで明日開催されます) 「片男波」まで車が通れるように作られた「あしべ橋」です。はるか東側には「紀三井寺」がみえますが・・(うまく撮れてなくて、遠すぎて見えないですねすいません)

「片男波」まで車が通れるように作られた「あしべ橋」です。はるか東側には「紀三井寺」がみえますが・・(うまく撮れてなくて、遠すぎて見えないですねすいません) 大河ドラマ「光る君へ」のお陰で「源氏物語」と「和歌の浦」との関係を紐解きながら、有識者による「和歌の聖地誕生の歴史」と、現在につながる「短歌」の文化に触れることができました。

大河ドラマ「光る君へ」のお陰で「源氏物語」と「和歌の浦」との関係を紐解きながら、有識者による「和歌の聖地誕生の歴史」と、現在につながる「短歌」の文化に触れることができました。

公任さん秀でてらっしゃったのですね。「古今和歌集」の序文の注や、自ら編纂した「歌集」にあの有名な「わかの浦に・・」の「山辺赤人」の歌を取り上げてるんだそうです

公任さん秀でてらっしゃったのですね。「古今和歌集」の序文の注や、自ら編纂した「歌集」にあの有名な「わかの浦に・・」の「山辺赤人」の歌を取り上げてるんだそうです

「源氏物語」関連でのお話では「紫の上」と、「衣通姫(そとおりひめ)」の「美(絶世の美女)」だということを学びました。

「源氏物語」関連でのお話では「紫の上」と、「衣通姫(そとおりひめ)」の「美(絶世の美女)」だということを学びました。

帰路について「不老橋」を北へ渡る前に撮ったものと、バスを待ってる間にとった「不老橋」です。

帰路について「不老橋」を北へ渡る前に撮ったものと、バスを待ってる間にとった「不老橋」です。

午後から出かけて、帰宅は6時過ぎちょっとした小旅行並みでしたが久々に和歌山に浸ってきました。

午後から出かけて、帰宅は6時過ぎちょっとした小旅行並みでしたが久々に和歌山に浸ってきました。

懐かしい「フェイフェイと、トントンちゃん」ですね。トントンちゃんって「人工授精」で生まれたんですってね。

懐かしい「フェイフェイと、トントンちゃん」ですね。トントンちゃんって「人工授精」で生まれたんですってね。

つい先日」「脳トレクイズ」で知った「パンダの左手の指?が7本」というのをこの番組の博物館の取材で再認したという次第です。ちょっと変わった進化の仕方だったのですね。

つい先日」「脳トレクイズ」で知った「パンダの左手の指?が7本」というのをこの番組の博物館の取材で再認したという次第です。ちょっと変わった進化の仕方だったのですね。

骨盤の発達で、周りに筋肉をつけて重い体でも横揺れに強くなったということでした。「水牛」は500㎏くらいで、アジアゾウは「5トン」だそうです。これにもおどろきですが・・

骨盤の発達で、周りに筋肉をつけて重い体でも横揺れに強くなったということでした。「水牛」は500㎏くらいで、アジアゾウは「5トン」だそうです。これにもおどろきですが・・ 陸上最大の哺乳類っていうの納得ですね。このとき「原人や旧人」と共に生きていたのですね~。

陸上最大の哺乳類っていうの納得ですね。このとき「原人や旧人」と共に生きていたのですね~。

1万5千年前の少年の「ミイラ」が発掘されたのですね。これにも驚きです

1万5千年前の少年の「ミイラ」が発掘されたのですね。これにも驚きです

サル~~「原人」~「旧人」が頭脳の進化もあいまって、世界中に散らばったようです。そして我々のような「新人」と進化していったわけですね。

サル~~「原人」~「旧人」が頭脳の進化もあいまって、世界中に散らばったようです。そして我々のような「新人」と進化していったわけですね。

この「アルマジロ」は体長3メートルもあったようです。

この「アルマジロ」は体長3メートルもあったようです。 あの「ナマケモノ」が・・・

あの「ナマケモノ」が・・・

体長60cm~70cmの「ナマケモノ」が6メートル超もあったって信じられない・・頭蓋骨の標本も

体長60cm~70cmの「ナマケモノ」が6メートル超もあったって信じられない・・頭蓋骨の標本も です。

です。

できました。

できました。

「本」が好きでどこまでも探しに行かれてたのですね~

「本」が好きでどこまでも探しに行かれてたのですね~

色んな事に好奇心を持って学ばれたのでしょうね、まあ200巻ものエッセイ集など書かれているのですから、できる人だったのでしょう。

色んな事に好奇心を持って学ばれたのでしょうね、まあ200巻ものエッセイ集など書かれているのですから、できる人だったのでしょう。

京都から吉野まで歩き続けられてるんですね。健脚も羨ましいです。

京都から吉野まで歩き続けられてるんですね。健脚も羨ましいです。

江戸時代って時代劇でもよく出てきますが」「お伊勢参り」と皆さん歩かれていますよね。現在の健康志向も「歩く」ことが一番いいと言われてますが・・

江戸時代って時代劇でもよく出てきますが」「お伊勢参り」と皆さん歩かれていますよね。現在の健康志向も「歩く」ことが一番いいと言われてますが・・ お言葉通り「毎日を平穏無事に過ごすこと」が心身ともに健康でいられるっていうことでしょう。

お言葉通り「毎日を平穏無事に過ごすこと」が心身ともに健康でいられるっていうことでしょう。

教科書で習ったのは大昔ですが、「方丈記」を書いた人というのは今でも覚えていますね。

教科書で習ったのは大昔ですが、「方丈記」を書いた人というのは今でも覚えていますね。

裕福で何不自由なく育ったから、逆にそうなっちゃうのでしょうか・・

裕福で何不自由なく育ったから、逆にそうなっちゃうのでしょうか・・

「糺の森」にある「庵」を写真に撮ってきたこともありますが、「詫び」を感じたのを思い出します。解体してどこででも暮らせるようにしていたとは・・・

「糺の森」にある「庵」を写真に撮ってきたこともありますが、「詫び」を感じたのを思い出します。解体してどこででも暮らせるようにしていたとは・・・

「神官」になりたかったのかも・・ですが、結果「方丈記」を残せたのですから・・とも思いますが・

「神官」になりたかったのかも・・ですが、結果「方丈記」を残せたのですから・・とも思いますが・

この人の性に合っていたともいえるのでは・・

この人の性に合っていたともいえるのでは・・

「方丈記」は晩年(今の65歳くらいでしょうか・・)に書かれているということですね。

「方丈記」は晩年(今の65歳くらいでしょうか・・)に書かれているということですね。

見た目は聖人でも、心のうちは人間らしいということですよね。

見た目は聖人でも、心のうちは人間らしいということですよね。

自身で選んだ道・・・貧しくても穏やかに過ごされたようで何よりですね。

自身で選んだ道・・・貧しくても穏やかに過ごされたようで何よりですね。

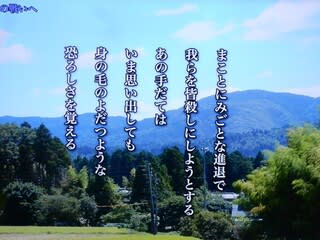

「織田信長」も何度か見聞きしたことがあったのですが、この方もそうだったんですね。それに中年(昔は老年でしょう)ですものねちょっと驚いてしまいました。

「織田信長」も何度か見聞きしたことがあったのですが、この方もそうだったんですね。それに中年(昔は老年でしょう)ですものねちょっと驚いてしまいました。

60歳の時に隠居したそうですが・・

60歳の時に隠居したそうですが・・

仕事をしていた?とか・・隠居ではないですね。現役だったようです

仕事をしていた?とか・・隠居ではないですね。現役だったようです

「伊達物」をやはり身に着けていたんですね。

「伊達物」をやはり身に着けていたんですね。

食にはうるさかったようですね。

食にはうるさかったようですね。

悠々自適の様ですが・・一人淋しかったようですね

悠々自適の様ですが・・一人淋しかったようですね

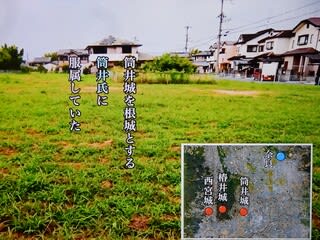

同じ奈良県でも「生駒郡平群町」という地域は行ったことがないところでして・・

同じ奈良県でも「生駒郡平群町」という地域は行ったことがないところでして・・

生まれて育ったという「西宮城」は公園になってるようですが、奈良に「西宮城」なんてあったのですね。(大阪の「西宮」にはよく行きましたが・関係ないですね すいません)

生まれて育ったという「西宮城」は公園になってるようですが、奈良に「西宮城」なんてあったのですね。(大阪の「西宮」にはよく行きましたが・関係ないですね すいません)

「筒井順慶さん」は「麒麟が来る」で「鶴瓶さんの息子さん 駿河太郎さん」が演じられてましたね。この「筒井」は「奈良」に電車で行くときに乗り換えの「大和西大寺駅」までの「郡山市にある筒井駅」を知ってるというだけですが、この辺りにあったお城「筒井城」に「左近さん」がお若い頃に出士されてたということでちょっと感慨深かったです。

「筒井順慶さん」は「麒麟が来る」で「鶴瓶さんの息子さん 駿河太郎さん」が演じられてましたね。この「筒井」は「奈良」に電車で行くときに乗り換えの「大和西大寺駅」までの「郡山市にある筒井駅」を知ってるというだけですが、この辺りにあったお城「筒井城」に「左近さん」がお若い頃に出士されてたということでちょっと感慨深かったです。

この頃のことは大河などでよく出てきましたが・・

この頃のことは大河などでよく出てきましたが・・

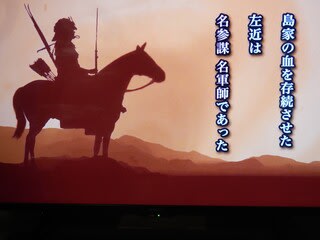

左近さんの肖像画などはなくて、結婚されてた話も何が本当なのかわからないようです。

左近さんの肖像画などはなくて、結婚されてた話も何が本当なのかわからないようです。

順慶さんは「本能寺の変」では「光秀」に加担されなかったようですが・・

順慶さんは「本能寺の変」では「光秀」に加担されなかったようですが・・

約束してたのに「山崎の合戦」には出陣しなかったのですね。

約束してたのに「山崎の合戦」には出陣しなかったのですね。

でも人徳なのでしょうか「大和」を失わずに済んでますね。

でも人徳なのでしょうか「大和」を失わずに済んでますね。

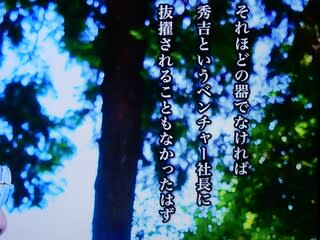

「順慶さん」は若くして亡くなるんですね。跡継ぎに見切りをつけた「左近さん」はお城を去ります。その後・・

「順慶さん」は若くして亡くなるんですね。跡継ぎに見切りをつけた「左近さん」はお城を去ります。その後・・

ここで「三成」に乞われて家臣となるんですね。

ここで「三成」に乞われて家臣となるんですね。

「義」を重んじる考え方に共感しあうって感じですね。

「義」を重んじる考え方に共感しあうって感じですね。

佐和山城下の「左近さん」が住んでらした家が再現されてるようです。

佐和山城下の「左近さん」が住んでらした家が再現されてるようです。

左近さんが愛でられてたという・「たぶの木」凄いですよね~~

左近さんが愛でられてたという・「たぶの木」凄いですよね~~

「佐近さん」の姿を凝視できないという相手方の言葉が勇猛な戦い方をした方だったというのが目に浮かびますね。その佐近さんにたびたび「家康」に対戦する戦法を進言されても「首を縦に振らなかった」三成はとは・・

「佐近さん」の姿を凝視できないという相手方の言葉が勇猛な戦い方をした方だったというのが目に浮かびますね。その佐近さんにたびたび「家康」に対戦する戦法を進言されても「首を縦に振らなかった」三成はとは・・

最終的には生きざまは同じであったということでしょうね。

最終的には生きざまは同じであったということでしょうね。

先を見据えた「軍師」であったということですね。

先を見据えた「軍師」であったということですね。

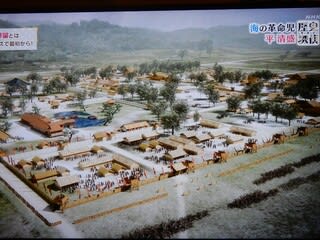

「遠矢」という海の上でつかった「作」を「近くに迫ってくる源氏勢」の騎馬戦にどうにか勝てないものかと陸の戦いに応用したのだそうです。

「遠矢」という海の上でつかった「作」を「近くに迫ってくる源氏勢」の騎馬戦にどうにか勝てないものかと陸の戦いに応用したのだそうです。

「清盛」が「六波羅蜜寺」に誘い込み用意周到で勝利します。

「清盛」が「六波羅蜜寺」に誘い込み用意周到で勝利します。

これにより「平氏全盛期」を迎えるのですね。

これにより「平氏全盛期」を迎えるのですね。

「にらめっこ(目眸)」で「どくろの妖怪」を退治したとのこと・・

「にらめっこ(目眸)」で「どくろの妖怪」を退治したとのこと・・

大河では「松山ケンイチさん」「松平健さん」が清盛を演じられましたね。

大河では「松山ケンイチさん」「松平健さん」が清盛を演じられましたね。

「桓武天皇」の子孫の一族なんですね~~

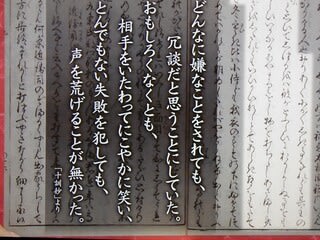

「桓武天皇」の子孫の一族なんですね~~ 「声を荒げることはなかった」とありますが「大人の人形劇」でもそんな感じでしたが・・

「声を荒げることはなかった」とありますが「大人の人形劇」でもそんな感じでしたが・・

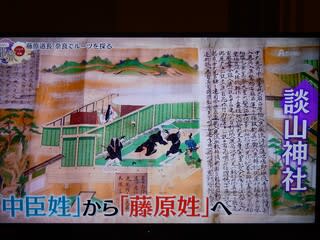

「645年」と覚えた「大化の改新」は一連の事件の後の改革の事で、きっかけとなった「事件(乙巳の変 いっしのへん)」があったのですね。このきっかけになった事件のことは全く知らなくて・・(習ったのかな~~?記憶にないです)

「645年」と覚えた「大化の改新」は一連の事件の後の改革の事で、きっかけとなった「事件(乙巳の変 いっしのへん)」があったのですね。このきっかけになった事件のことは全く知らなくて・・(習ったのかな~~?記憶にないです)

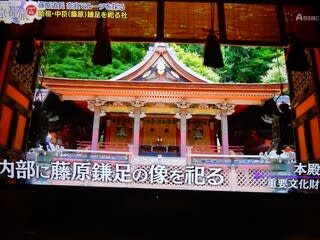

「中臣鎌足」が祀られている多武峰の「談山神社」の絵巻(唯一解る絵巻でした)で

「中臣鎌足」が祀られている多武峰の「談山神社」の絵巻(唯一解る絵巻でした)で

「鎌足さん」が生まれた時から描かれてまして、「鎌をくわえた狐」が描かれています、その「狐が奉納したといわれる鎌」から幼名が「鎌子」だったようですが・・

「鎌足さん」が生まれた時から描かれてまして、「鎌をくわえた狐」が描かれています、その「狐が奉納したといわれる鎌」から幼名が「鎌子」だったようですが・・

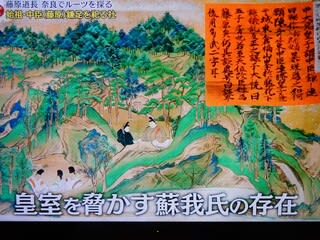

<「蹴鞠の会」で「皇子」が沓を飛ばしてしまった時に「蘇我入鹿」があざ笑うのですね。その時に予てから皇子との接見を希望していた「鎌足」が「沓」を拾って渡したことから親密になっていったようです。

<「蹴鞠の会」で「皇子」が沓を飛ばしてしまった時に「蘇我入鹿」があざ笑うのですね。その時に予てから皇子との接見を希望していた「鎌足」が「沓」を拾って渡したことから親密になっていったようです。

「かたらい山」で「暗殺」の密談をされたようです。

「かたらい山」で「暗殺」の密談をされたようです。

この時の「藤の花」から「藤原」を授かったのですね。

この時の「藤の花」から「藤原」を授かったのですね。

凄いリアルな暗殺場面が描かれてますね(首が飛んでます)

凄いリアルな暗殺場面が描かれてますね(首が飛んでます)

長子が建立した「談山神社」の「十三重塔」は現存する木造の唯一のものだそうです。

長子が建立した「談山神社」の「十三重塔」は現存する木造の唯一のものだそうです。

当時は今の奈良県全体が「興福寺領」だったようです。

当時は今の奈良県全体が「興福寺領」だったようです。

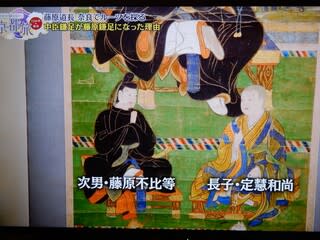

「政略結婚」もこのころから始めっているんですね。

「政略結婚」もこのころから始めっているんですね。

「不比等さん」の邸宅だった処に「光明皇后」が建てた「尼寺 法華寺」のご本尊は「皇后」をモデルにしているとか・・

「不比等さん」の邸宅だった処に「光明皇后」が建てた「尼寺 法華寺」のご本尊は「皇后」をモデルにしているとか・・

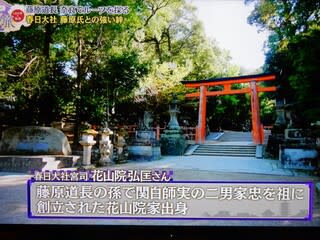

「興福寺」は氏寺「春日大社」は氏神と、藤原氏の隆盛は凄いです。

「興福寺」は氏寺「春日大社」は氏神と、藤原氏の隆盛は凄いです。

春日大社の「若宮」の「おん祭り」一度見に行きましたが・・

春日大社の「若宮」の「おん祭り」一度見に行きましたが・・

この大きな「太鼓」は昭和51年までしか使われなかったので、残念ながら見ていません。

この大きな「太鼓」は昭和51年までしか使われなかったので、残念ながら見ていません。

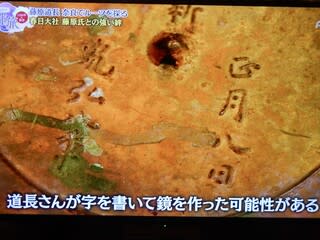

やっとここで「道長さん」関連の「鏡」が登場しました。

やっとここで「道長さん」関連の「鏡」が登場しました。 春日大社の宮司さんは現在も「光る君」の前半に登場された「花山院」の末裔の方がなられているようですね。

春日大社の宮司さんは現在も「光る君」の前半に登場された「花山院」の末裔の方がなられているようですね。 故郷の隣の市「御所市」の地酒が登場しました懐かしの「金剛山」の麓の「くじらの滝」から名づけられているようです。

故郷の隣の市「御所市」の地酒が登場しました懐かしの「金剛山」の麓の「くじらの滝」から名づけられているようです。 で見えるところまで行って撮っていた「港まつり花火大会」、21日に開催されてまして・・・引っ越してから高台から観れるといっても写真に撮るには遠すぎて・21日20時半ごろ見えそうなところまで行って見たのですが、やはり高く上がる花火は見えましたがカメラに収めるには遠すぎて・・断念しました。

で見えるところまで行って撮っていた「港まつり花火大会」、21日に開催されてまして・・・引っ越してから高台から観れるといっても写真に撮るには遠すぎて・21日20時半ごろ見えそうなところまで行って見たのですが、やはり高く上がる花火は見えましたがカメラに収めるには遠すぎて・・断念しました。

上手く撮れてませんが20時57分か~59分の「21日のバックムーン」です。(肉眼で見る方が綺麗ですね)

上手く撮れてませんが20時57分か~59分の「21日のバックムーン」です。(肉眼で見る方が綺麗ですね) 20日の夕方買い物に出かける時に見えた久々の夕焼け空をスマホで撮ってみました。

20日の夕方買い物に出かける時に見えた久々の夕焼け空をスマホで撮ってみました。

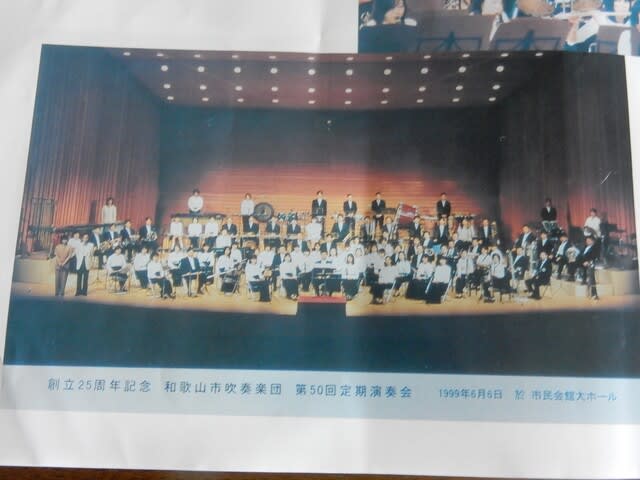

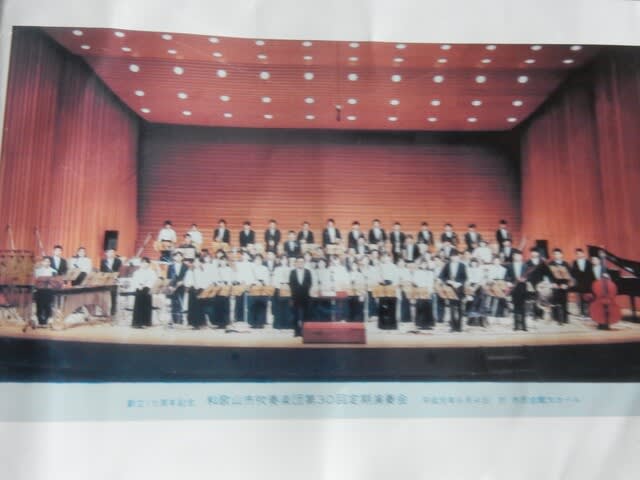

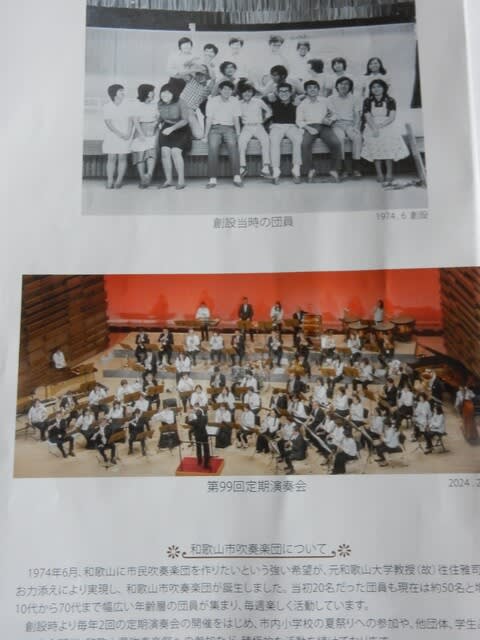

100回記念で、「福島弘和氏」に作曲委嘱作品の「飛瀧幻想 炎の祭り」は、初披露でして、学生時代に吹奏楽で打楽器をやってたこともあって、幻想的な火祭りの情景を浮かべながら、やはり「打楽器奏者」に目が釘付け状態で、日本の祭りに欠かせない迫力ある連打に感嘆しきりでした。

100回記念で、「福島弘和氏」に作曲委嘱作品の「飛瀧幻想 炎の祭り」は、初披露でして、学生時代に吹奏楽で打楽器をやってたこともあって、幻想的な火祭りの情景を浮かべながら、やはり「打楽器奏者」に目が釘付け状態で、日本の祭りに欠かせない迫力ある連打に感嘆しきりでした。

昔、一度登ったったことがありますが随分様変わりしました。夏暑い盆地というのは一目瞭然ですが・・

昔、一度登ったったことがありますが随分様変わりしました。夏暑い盆地というのは一目瞭然ですが・・

奈良と言えば大仏様です。

奈良と言えば大仏様です。

有名な「阿吽」ですね。

有名な「阿吽」ですね。

大きいというのを再認しました。

大きいというのを再認しました。

「近鉄奈良駅」前にある「行基様」の像ですが、この方が尽力されたというのも(教科書以来の)再認です。

「近鉄奈良駅」前にある「行基様」の像ですが、この方が尽力されたというのも(教科書以来の)再認です。

日本中の人が何かを寄進されたようです。

日本中の人が何かを寄進されたようです。

小学校の修学旅行(何十年前だ~~~

小学校の修学旅行(何十年前だ~~~ 大昔 県内南部~北部へ

大昔 県内南部~北部へ

「岡寺」です。門には「龍蓋寺」となっています。(これは当時気が付かなかったです)此方は私が数え年の19歳が本厄なので、18歳の時に一人で「厄払い」に来たことがありましたが・・

「岡寺」です。門には「龍蓋寺」となっています。(これは当時気が付かなかったです)此方は私が数え年の19歳が本厄なので、18歳の時に一人で「厄払い」に来たことがありましたが・・

「奈良 櫻井」出身の「笑い飯の哲夫さん」が詳しいのです。

「奈良 櫻井」出身の「笑い飯の哲夫さん」が詳しいのです。

これも知りませんでした「日本初の厄除け霊場」だったんですね。

これも知りませんでした「日本初の厄除け霊場」だったんですね。

「シャクナゲ」が綺麗です。

「シャクナゲ」が綺麗です。

本堂に上がってみた時は大きかったというのは覚えているのですが、またまた勉強です三国(インド、中国、日本)の「土」でできているということは知りませんでした。

本堂に上がってみた時は大きかったというのは覚えているのですが、またまた勉強です三国(インド、中国、日本)の「土」でできているということは知りませんでした。

日本初の厄除け霊場といわれる「岡寺」のルーツを

日本初の厄除け霊場といわれる「岡寺」のルーツを

日本最古の大仏「飛鳥寺」の飛鳥大仏」(前に雅俊さんが見に行かれたようです)

日本最古の大仏「飛鳥寺」の飛鳥大仏」(前に雅俊さんが見に行かれたようです)

「お顔」は5cmくらいです。

「お顔」は5cmくらいです。

そして、邪馬台国関連で「桜井」へ・・

そして、邪馬台国関連で「桜井」へ・・

「箸墓古墳」は2時間ドラマ等で有名になってますけど・・

「箸墓古墳」は2時間ドラマ等で有名になってますけど・・

このお姫様の名前は初めて知りました。

このお姫様の名前は初めて知りました。

この感じでは日本のルーツって思えますね~~。

この感じでは日本のルーツって思えますね~~。 こちらが「素麺」の発祥地だったんですね~(1300年前

こちらが「素麺」の発祥地だったんですね~(1300年前

今はいろんな色があるんですね~大好き「三輪素麺」は毎年必ず母から伝授の「干しエビとシイタケ入りの出汁」をかけて「すり生姜」をトッピングで頂いてます。

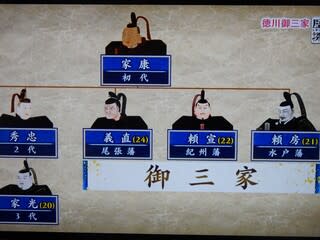

今はいろんな色があるんですね~大好き「三輪素麺」は毎年必ず母から伝授の「干しエビとシイタケ入りの出汁」をかけて「すり生姜」をトッピングで頂いてます。 全く知らなかったのですが、「家光」の叔父さん達って年齢的に同世代だったんですね~~

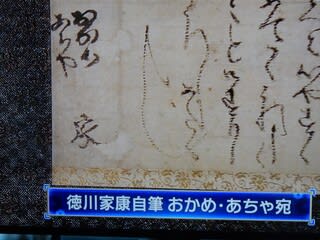

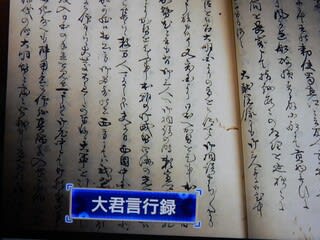

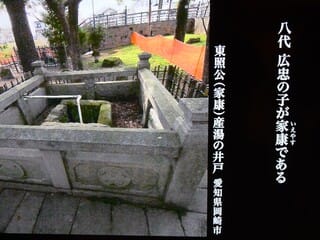

全く知らなかったのですが、「家光」の叔父さん達って年齢的に同世代だったんですね~~

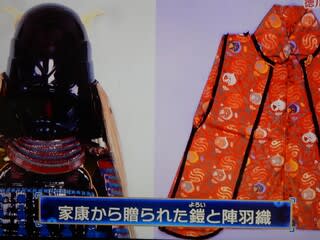

「家康」はこの三人の事が歳をとってからの子供だったからか可愛がっていたそうです。

「家康」はこの三人の事が歳をとってからの子供だったからか可愛がっていたそうです。

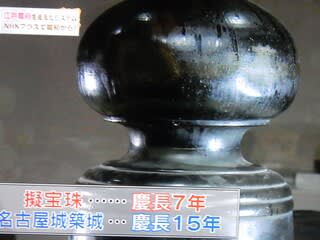

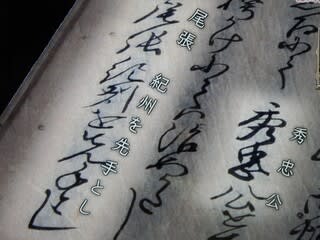

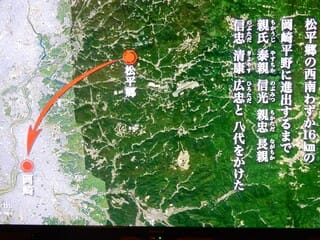

「尾張」には特に「名古屋城」を与え清須の街をお城近くに移した・・ということでした。

「尾張」には特に「名古屋城」を与え清須の街をお城近くに移した・・ということでした。

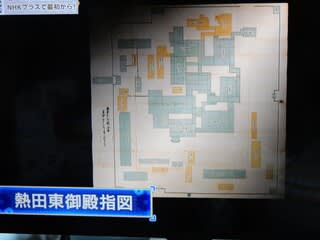

「義直」は関ヶ原の戦いの後「家康」が59歳の時に生まれたそうです。海上に「御殿」を作ってるんですね~

「義直」は関ヶ原の戦いの後「家康」が59歳の時に生まれたそうです。海上に「御殿」を作ってるんですね~

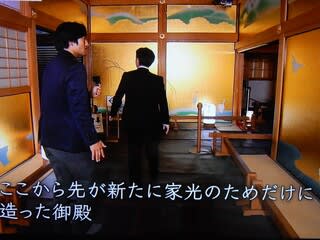

此方にも御殿を作ってます~

此方にも御殿を作ってます~

「家光」に対しての威厳のようです。さらに・・

「家光」に対しての威厳のようです。さらに・・

「家康公」の為の専用空間らしいです

「家康公」の為の専用空間らしいです

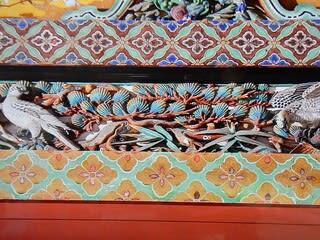

「紀州東照宮」です「関西の日光」とも言われているようですが、行ったことなくて・・108段の急な階段(侍坂)を「和歌祭り」で「神輿」を担いで下って行かれる様子がニュースになっています。

「紀州東照宮」です「関西の日光」とも言われているようですが、行ったことなくて・・108段の急な階段(侍坂)を「和歌祭り」で「神輿」を担いで下って行かれる様子がニュースになっています。

「左甚五郎」作の彫刻も流石ですね。

「左甚五郎」作の彫刻も流石ですね。

「頼宜さん」は「捕鯨」や「戦術」が好きだったようです。

「頼宜さん」は「捕鯨」や「戦術」が好きだったようです。

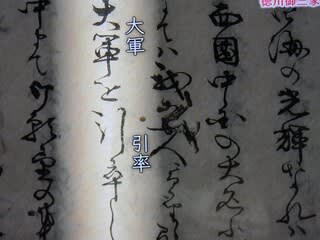

将軍には「尾張 紀州から・・」という「家康」の遺言もあったようです。

将軍には「尾張 紀州から・・」という「家康」の遺言もあったようです。 二家はそこそこの「石」を与えられてたようですが、水戸は少し格下だったのですね

二家はそこそこの「石」を与えられてたようですが、水戸は少し格下だったのですね

「家光」と、「頼房」は年が近かったせいか、あとの二家は脅威でもあってか、仲が良くて「小石川後楽園」の「腰掛石」に座ってよく話をされていたそうです。

「家光」と、「頼房」は年が近かったせいか、あとの二家は脅威でもあってか、仲が良くて「小石川後楽園」の「腰掛石」に座ってよく話をされていたそうです。

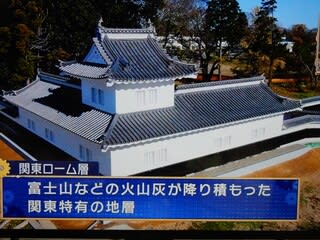

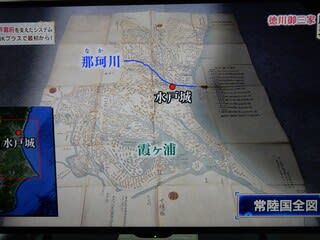

水戸城は「石垣造り」ではなかったようで・・

水戸城は「石垣造り」ではなかったようで・・

家光が石垣にしろ・・と「頼房」に勧めても「地層」がいいので今のままでいいといっていたそうです。

家光が石垣にしろ・・と「頼房」に勧めても「地層」がいいので今のままでいいといっていたそうです。

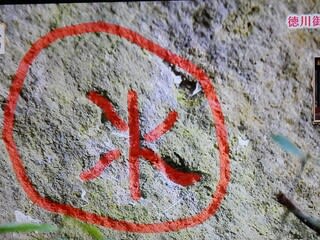

「石丁場」もあったようですが・・

「石丁場」もあったようですが・・

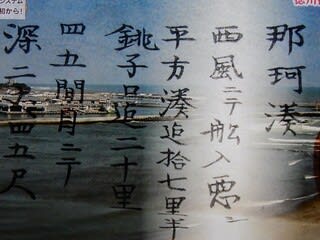

この「那珂川」が難所だったようで頓挫したようです。

この「那珂川」が難所だったようで頓挫したようです。

で、2代水戸藩主の「光圀さん」の時から「御三家」システムができていくのですね。

で、2代水戸藩主の「光圀さん」の時から「御三家」システムができていくのですね。

紀州藩は2人も・・でも「御三家」として始まった水戸藩から「最後の将軍」が出たということですね。

紀州藩は2人も・・でも「御三家」として始まった水戸藩から「最後の将軍」が出たということですね。

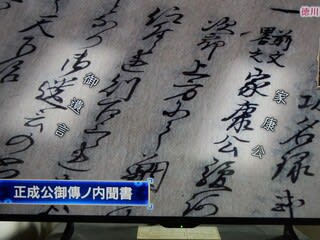

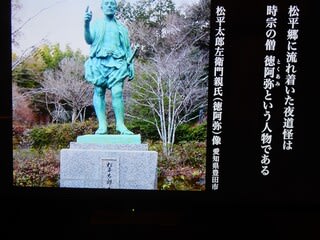

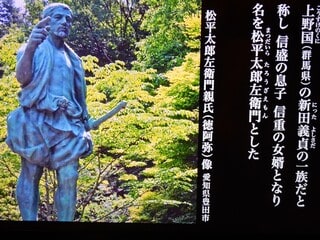

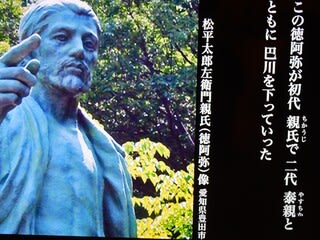

「家康」の御先祖様ってイケメンだったようですね。いかにも精悍なかんじで、優秀さを見込まれるというのも分かるような気がします。

「家康」の御先祖様ってイケメンだったようですね。いかにも精悍なかんじで、優秀さを見込まれるというのも分かるような気がします。

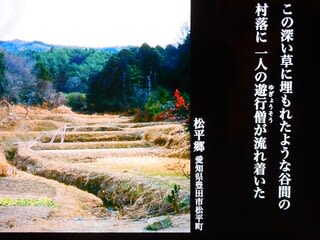

「夜道怪」と呼ばれていたようですが・・

「夜道怪」と呼ばれていたようですが・・

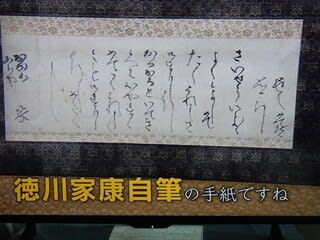

「神格化」され、「約束は忘れてしまう」という性壁の「家康」のルーツを知りましたが、「泉秀樹さん」がいわれてる「貴種」に成りえて260年余りもの「徳川」の世が続いたのは俗に言われる「鳴くまで待とう・・・」の考え方が結果的に幸いしたのでしょうか??

「神格化」され、「約束は忘れてしまう」という性壁の「家康」のルーツを知りましたが、「泉秀樹さん」がいわれてる「貴種」に成りえて260年余りもの「徳川」の世が続いたのは俗に言われる「鳴くまで待とう・・・」の考え方が結果的に幸いしたのでしょうか??

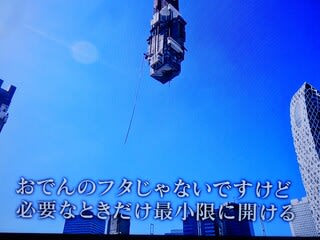

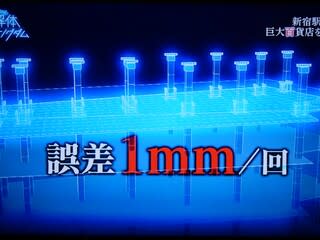

東京 新宿駅真上の「小田急百貨店」を解体というのと、前半に見た工事現場から真下には何本もの線路と電車が行きかっているところが見えて、工事で何かあったらえらい惨事になるという(プロジェクトXもそうでしたね)のを目の当たりにして

東京 新宿駅真上の「小田急百貨店」を解体というのと、前半に見た工事現場から真下には何本もの線路と電車が行きかっているところが見えて、工事で何かあったらえらい惨事になるという(プロジェクトXもそうでしたね)のを目の当たりにして

昔から建物(建築物や家)に興味があって、男性に生まれてたらきっと携わっていたかと思いますが・・今回は壊していくという未知の世界で・・

昔から建物(建築物や家)に興味があって、男性に生まれてたらきっと携わっていたかと思いますが・・今回は壊していくという未知の世界で・・

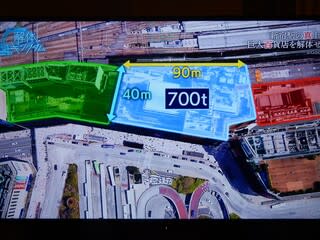

今回の解体は日本が世界に誇る「なべぶた工法」だったのです。

今回の解体は日本が世界に誇る「なべぶた工法」だったのです。

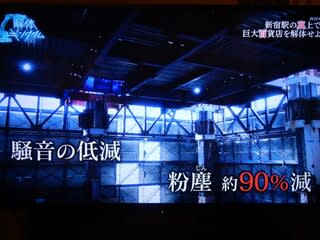

騒音はほとんどないようで・・凄いですね。

騒音はほとんどないようで・・凄いですね。

重機が空中を行きかっていきます。

重機が空中を行きかっていきます。

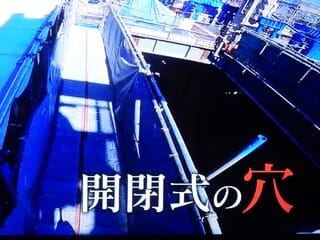

開いたところに重機を落としこんでいくんですね

開いたところに重機を落としこんでいくんですね

蓋部を支えているのがかつての百貨店の柱です。

蓋部を支えているのがかつての百貨店の柱です。

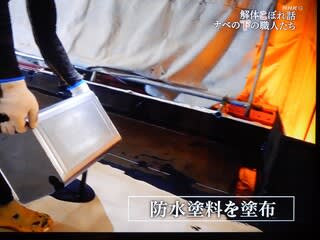

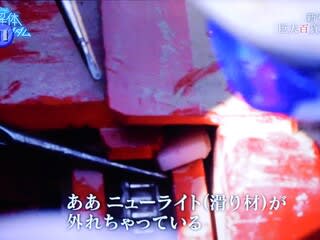

1階と3階の床に2重の「防水工事」を施して行くのです

1階と3階の床に2重の「防水工事」を施して行くのです

手仕事です。職人さん達に「ご苦労様」ってなりますね~

手仕事です。職人さん達に「ご苦労様」ってなりますね~

なんとフロアーの防水工事に7か月です

なんとフロアーの防水工事に7か月です

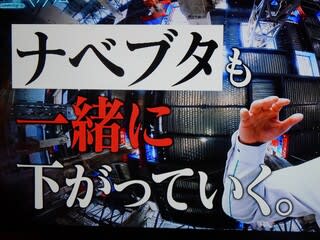

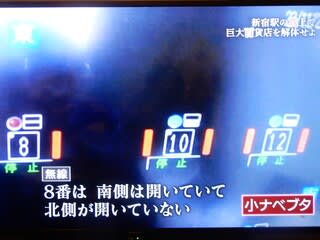

いよいよ大と小の鍋蓋がそろって一緒に下ろすことになりました。

いよいよ大と小の鍋蓋がそろって一緒に下ろすことになりました。

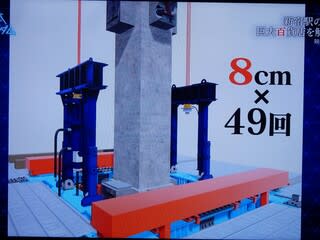

8cmずつ49回を繰り返すようです。

8cmずつ49回を繰り返すようです。

ちょっとのひっかっかりで下の構内に惨事が起こるのです

ちょっとのひっかっかりで下の構内に惨事が起こるのです

ここでアクシデントがありました。

ここでアクシデントがありました。 残念ながら録画できていたのが前の番組の時間帯だったのでここまでだったのです。

残念ながら録画できていたのが前の番組の時間帯だったのでここまでだったのです。