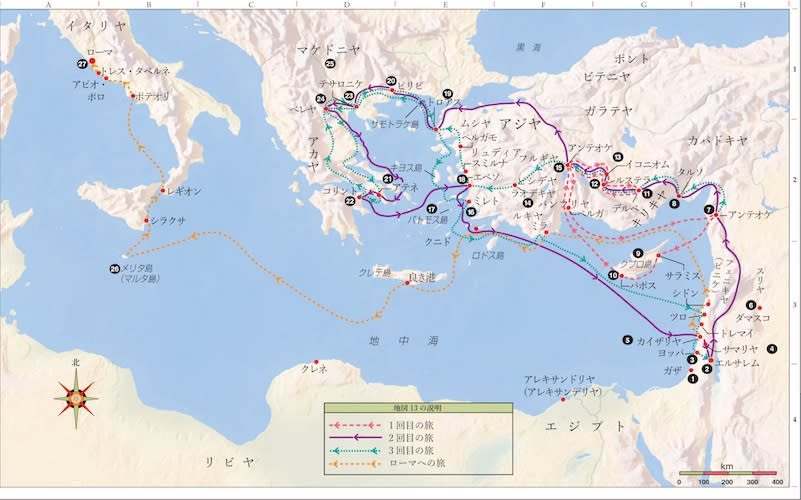

↑ 使徒パウロの3回の宣教旅行とローマへの護送の旅

〒981-3302宮城県黒川郡富谷町三ノ関字坂ノ下120番地12 TEL:022-358-1380 FAX:022-358-1403

日本キリスト教 富谷教会 週報

年間標語 『いつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝しましょう。』

聖句「どんなことでも、思い煩うのはやめなさい。何事につけ、感謝をこめて祈りと願いをささげ、求めているものを神に打ち明けなさい。(フィリピ4:6)

聖霊降臨節第7主日 2015年7月5日(日) 5時~5時50分

礼 拝

前 奏 奏楽 辺見トモ子姉

讃美歌(21) 151( 主をほめたたえよ)

交読詩編 118(恵み深い主に感謝せよ)

主の祈り 93-5、A

使徒信条 93-4、A

聖 書 使徒言行録20章1~12節(共同訳[新]p.253)

説 教 「パウロ、青年を生き返らせる」 辺見宗邦牧師

讃美歌(21) 515(きみのたまものと )

献 金

感謝祈祷

頌 栄(21) 24(たたえよ、主の民)

祝 祷

後 奏

次週礼拝 7月12日(日)午後5時~5時50分

聖 書 ガラテヤ書6章1~10節

説 教 「互いに重荷を担いなさい」

讃美歌(21) 402 411 24

本日の聖書 使徒言行録20章1~12節

20:1この騒動が収まった後、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてからマケドニア州へと出発した。 20:2そして、この地方を巡り歩き、言葉を尽くして人々を励ましながら、ギリシアに来て、 20:3そこで三か月を過ごした。パウロは、シリア州に向かって船出しようとしていたとき、彼に対するユダヤ人の陰謀があったので、マケドニア州を通って帰ることにした。 20:4同行した者は、ピロの子でベレア出身のソパトロ、テサロニケのアリスタルコとセクンド、デルベのガイオ、テモテ、それにアジア州出身のティキコとトロフィモであった。 20:5この人たちは、先に出発してトロアスでわたしたちを待っていたが、 20:6わたしたちは、除酵祭の後フィリピから船出し、五日でトロアスに来て彼らと落ち合い、七日間そこに滞在した。

20:7週の初めの日、わたしたちがパンを裂くために集まっていると、パウロは翌日出発する予定で人々に話をしたが、その話は夜中まで続いた。 20:8わたしたちが集まっていた階上の部屋には、たくさんのともし火がついていた。 20:9エウティコという青年が、窓に腰を掛けていたが、パウロの話が長々と続いたので、ひどく眠気を催し、眠りこけて三階から下に落ちてしまった。起こしてみると、もう死んでいた。 20:10パウロは降りて行き、彼の上にかがみ込み、抱きかかえて言った。「騒ぐな。まだ生きている。」 20:11そして、また上に行って、パンを裂いて食べ、夜明けまで長い間話し続けてから出発した。 20:12人々は生き返った青年を連れて帰り、大いに慰められた。

本日の説教

パウロは紀元10年頃キリキア州のタルソス(地図8)で生まれたユダヤ人です(使徒行伝22・1)。(誕生の年については種々の説があります)。ちなみに、主イエスの誕生は紀元前4年頃、十字架の死は紀元30年頃と推定するのが一般的です。ユダヤ教を信じていたパウロが天上からの主イエスの呼びかけを受けて回心したのは紀元33年頃、彼が20代前半頃と思われます。それは主イエスに死後3年後のことになります。

使徒パウロの宣教旅行は3回行われました。

第一回目の宣教旅行(使13・1~14・27)は、紀元48年に行われました。バルナバとヨハネ・マルコと共にでかけ、シリアのアンティオキア(地図7)から出発し、キプロス島(地図9)へ、そして、バルナバと共にピシディアのアンティオキア(地図15)、リカオニアのイコニオン(地図13)、リストラ(地図12)、デルベ(地図11)へ行って、帰りました。

第二回目の宣教旅行(使15・39~18・22)は、紀元49年から52年にかけて行われました。シラスとテモテと共に出発し、ガラテヤで宣教し、マケドニヤ州25のフィリピ20、テサロニケ23、べレヤ24)を訪ね、アカイヤ州=ギリシア宣教のアテネ21、コリント22)を訪ねてから、シリアのアンティオキアへ帰りました。

第三回目の宣教旅行(使18・22~21・6)は、53年から56年にかけて行われました。テモテとテトスを連れて出発し。エフェソ18、マケドニヤ25、コリント22を訪問し、そして募金を携えてエルサレム2に上りました。

ローマ27への護送の旅(使27・1~28・16)は、58から59年にかけて行われたと推定されています。パウロはローマで拘留中に、紀元60年頃、およ50歳で殉教しました。

今日の聖書の個所にある<この騒動が収まった後>とは、パウロの第三回目の宣教旅行中にアジア州のエフェソで起きた出来事です。エフェソの町の人々のほこりは、高さ19mの大理石円柱が127本も林立する、世界の七不思議建造物の一つに数えられたアルテミスをまつった壮麗な神殿でした。アルテミスは、ギリシアの美しい狩猟の月の女神です。しかし、エフェソで祭られていたアルテミスは、小アジアの地母神キュベレーと結びつき、出産と豊穣をあらわす多数の乳房を持っ女神となります。この像は胸部に18の乳房に見える卵形の装飾を付けた外衣をまといます。天から降ってきた女神と信じられ、乳房の形をした隕石を御神体としたようです。

世界遺産トルコ感動の旅・中 アルテミス神殿の復元図

http://wadaphoto.jp/kikou/toruko10.htm

メニューバーで検索ください。

アルティミスの土像 エフェソ博物館にあるアルティミス ルーブル博物館にあるアルティミス

デメトリウスという銀細工師がアルテミス入れた神殿の銀の模型を造って、それを売り、同じ細工師たちとともに利益をあげていました。アルテミスというのは、ギリシアの女神で、狩猟や生産を司る女神としてまつられていました。ところが、パウロがキリストの福音をエフェソで伝えてたので、この神殿の模型が売れなくなったしまいました。デメトリウスは他の細工師に呼びかけて、パウロが「手で造ったものなどは神ではない」と言って、女神アルテミスの神殿をないがしろにしていると言ったことから、これを聞いた民衆が腹を立てました。

群衆は、パウロを捕えることは出来なかったが、パウロの同行者であるマケドニヤ人ガイオとアリスタルコを捕え、この同行者の処置を決議するため、集会を開こうと野外劇場になだれ込みました。二時間の大混乱の末、町の書記官が、このままでは暴動の罪に問われることになると、群衆をなだめ、解散させました。(このことに関しては、2013・8・25のブログ「貪欲は偶像礼拝にほかならない」の説教で扱っています。)

この騒動が治まった後、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてからマケドニア州へと出発しました。マケドニヤ州やアカイ州の諸教会でエルサレム教会宛ての献金を集め、ギリシアのコリントに行きました。冬期にかかったこともあって、そこで三か月滞在しました。このコリント滞在の間に、パウロは1ローマの信徒への手紙を書きました。15章22節から29節(新p.296)にかけてローマ訪問の計画を述べています。

パウロ一行は当初はシリアに向かって、海路を直行するつもりでしたが、彼に対しユダヤ人の陰謀が起こったので、急遽マケドニア州経由に変更しました。陰謀とは、おそらく、過越の祭に行くユダヤ人巡礼者たちが船上でパウロを殺す計画だったと思われます。パウロの同行者として七人の名前があげられています。ここに出てくる人物は、マケドニヤ州やアジア州各地の教会を代表してエルサエムに募金を届ける人々です。ベレヤ(地図24)出身のソバトロ、テサロニケ(地図23)のアリスタルコとセクンド、デルベ(地図11)のガイオ、リストラ(地図12)のテモテ、アジヤ州出身のティキコとトロフィモの七人です。この七人は先に出発して、トロアスでパウロの一行を待つことにしました。パウロとフィリピで除酵祭(過越祭)を過ごしました。その後、フィリピから加わったルカと共に、ネアポリスの港から船出して、五日後にミシア州のトロアスに着きました。先に出発してトロアスで待ったいた同行の者たちと落合い、七日間トロアスに滞在しました。

その最後の日が週の初めの日、日曜日でした。その夕に、パウロたちがこの地の信徒たちと、パンを裂き、食事を祝い、礼拝するために集まりました。<パンを裂く>とは最後の晩餐とそれに続くイエスの死と復活を記念する集会です。集会は信徒の家でなされました。パウロは翌日出発する予定で人々に話をしたが、その話は夜中まで続きました。集まっていた階上の部屋には、たくさんのともし火がついていました。エウティコという青年が、窓に腰を掛けていたが、パウロの話が長々と続いたので、ひどく眠気を催し、眠りこけて三階から下に落ちてしまいました。礼拝をしていた者たちはあわてて駆け下り、彼を抱き起こしてみると、すでに死んでいました。滑稽(こっけい)な話ですが、落ちて死んだとなると深刻な事態になってしまいました。パウロも降りて行き、彼の上に身をかがめ、抱きかかえて言いました。「騒ぐな。まだ生きている」と告げました。パウロは青年を生き返らせたのです。まだ命があることを伝え、また上に行って、パンを裂いて食べ、夜明けまで、長い間話し続けてから出発しました。人々は生き返った青年を連れて帰り、大いに慰められました。

パウロが青年を生き返らせた話は、旧約聖書に出てくる預言者エリヤがサレプタの貧しいやもめの子を生き返らせたこと(列王記上17・22、旧p.561)や、また、預言者エリシャが死んだシュネムの裕福な婦人の子を生き返らせたこと(列王記下4・32~27、旧p.583)に似ています。かつての預言者エリヤやエリシャと同じように、「神の人」の域に達していたことを示しています。

主イエスは、ナインの町のやもめの息子(ルカ7・11~17)「若者よ、あなたに言う。起きなさい」と言い、会堂長ヤイロの娘(マルコ5・25~43)に、「タリタ・クム(少女よ、わたしはあなたに言う。起きなさい)と言い、また、死んだ洞穴の墓におかれたラザロ(ヨハネ11・28~44)に、「ラザロよ出てきなさい」と呼びかけ、生き返らせています。

主イエスは言われました。「はっきり言っておく。わたしを信じる者は、わたしが行う業を行い、また、もっと大きな業を行うようになる。わたしが父のもとへ行くからである。わたしの名によって願うことは、何でもかなえてあげよう。こうして、父は子によって栄光をお受けになる。」(ヨハネ14・12~14)

使徒ペトロは、主にならって、「タビタ、起きなさい」と言って、タビタを生き返らせています(使徒言行録9・36~43)。

パウロは、<霊の力に満ちた>(ルカ4・14)イエス・キリストに従うものとして、ペトロと同じように、青年を生き返らせるような<霊の力に満ちた>伝道者であることが、ここに示されています。ペトロの場合と同じように、主イエス御自身がパウロを通して、死んだ者を生き返らせたのです。

イエスの死と復活を信じる者にとって、死は最後ではありません。死を乗り越えて生きる者とされていることを、この奇蹟は示唆しています。主イエスは死んだ者に、「起きなさい」と言って下さり、復活の命を与えて、生かしてくださるのです。

主イエスは言われました。「わたしは復活であり、命である。わたしを信じる者は、死んでも生きる。生きていてわたしを信じる者はだれも、決して死ぬことはない。このことを(あなたは)信じるか。」(ヨハネ11・25,26)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます