前回の記事ではメネラウスの定理の式を使って問2を簡単に解いたのだが、

問題集の模範解答であるメネラウスの定理の式を使わない方法も紹介しておきたい。

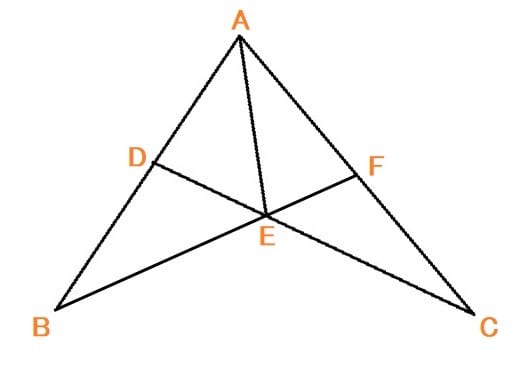

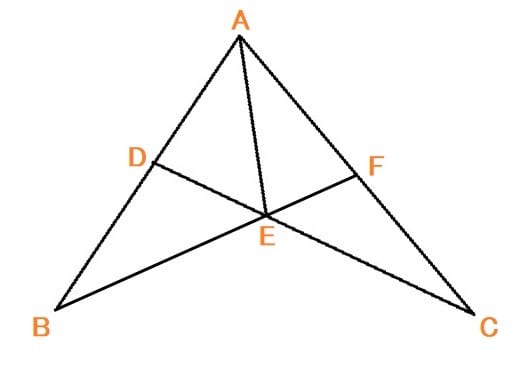

問2

AF=FC=AE=DB、EF=2cm、DA=4cmの時のACの長さを求めなさい。

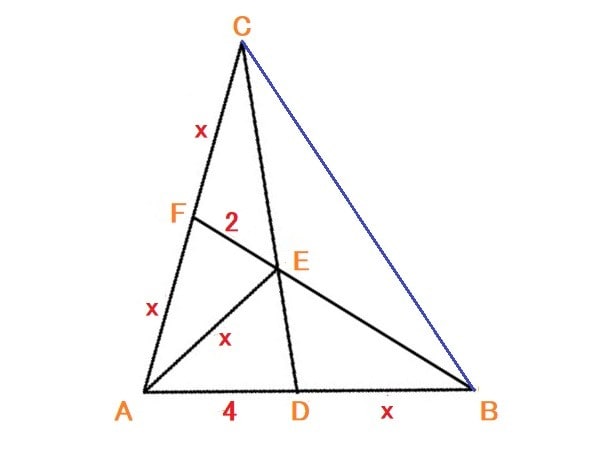

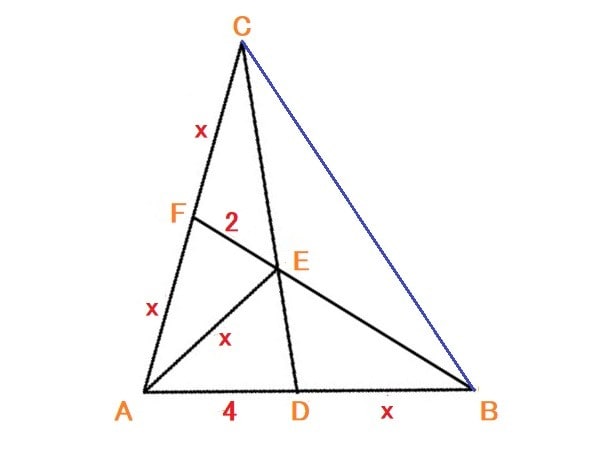

先ずは解答を判り易くする為に図を左に倒し、補助線BCを引く。

⊿AEFの面積をyとすると、⊿AEFと高さも底辺の長さも等しい⊿CEFの面積もy。

よって⊿ACEの面積は2yとなる。

⊿ACDと⊿BCDは高さが同じ三角形で、この2つの三角形の面積比はそれぞれの三角形の底辺の長さに比例するので、

⊿ACD:⊿BCD=AD:DB=4:x

⊿ACD・x=⊿BCD・4

⊿BCD=(⊿ACD・x)/4 ---①

⊿AEDと⊿BEDは高さが同じ三角形で、この2つの三角形の面積比はそれぞれの三角形の底辺の長さに比例するので、

⊿AED:⊿BED=AD:DB=4:x

⊿AED・x=⊿BED・4

⊿BED=(⊿AED・x)/4 ---②

①-②

⊿BCD-⊿BED=((⊿ACD・x)/4)-((⊿AED・x)/4)

⊿BCE=(x/4)(⊿ACD-⊿AED)

=(x/4)⊿ACE

=(x/4)2y=(x・y)/2

⊿CEFと⊿BCEは高さが同じ三角形で、この2つの三角形の面積比はそれぞれの三角形の底辺の長さに比例するので、

⊿CEF:⊿BCE=y:(x・y)/2=2:EB

y・EB=((x・y)/2)・2

EB=(x・y)/y=x

メネラウスの定理を使わず、高さが同じ三角形の面積比は底辺の長さの比と等しいのを利用してEBの長さはxと分かった。

ACの長さの求め方は前回の記事の解答と同じ。

AからEFへ垂線を下ろし、EFとの交点をH、AHの長さをhとする。

直角三角形AFHの辺の長さをピタゴラスの定理で表すと

AF2=AH2+HF2

x2=h2+12

h2=x2-1 ---①

直角三角形ABHの辺の長さをピタゴラスの定理で表すと

AB2=AH2+BH2

(x+4)2=h2+(x+1)2

①より h2=x2-1 なので、

(x+4)2=x2-1+(x+1)2

x2+8x+16=x2-1+x2+2x+1

x2-6x-16=0

(x-8)(x+2)=0

x=-2,8

x>0なのでx=8

ACの長さは2xなので 2×8=16

答え AC=16cm

「高さが同じ複数の三角形の面積比はそれぞれの三角形の底辺の長さに比例する」のは知ってても、類似の問題へ取り組んで何度も経験しておかないと試験で使えないと実感。ブログの記事として残しておこうと思った。

タイの中学生向け数学ギフテッド問題の記事へのリンク→#高1入試ギフ

タイの高校生向け数学入試問題の記事へのリンク→#大学入試

貴方のクリックとコメントが、このブログのパワーの源です。

下の2つのバナーへ応援クリックをお願いします。

海外生活ブログ タイ情報 人気ランキングはこちら

海外生活ブログ タイ情報 人気ランキングはこちら

リアルタイムに更新される新着記事一覧(右下)からタイの今が見える。お薦め。

タイの人気ブログが大集合!!

タイの人気ブログが大集合!!

登録数 アクセス数 最大級のブログランキング

ブログの世界が広がります。

問2

AF=FC=AE=DB、EF=2cm、DA=4cmの時のACの長さを求めなさい。

先ずは解答を判り易くする為に図を左に倒し、補助線BCを引く。

⊿AEFの面積をyとすると、⊿AEFと高さも底辺の長さも等しい⊿CEFの面積もy。

よって⊿ACEの面積は2yとなる。

⊿ACDと⊿BCDは高さが同じ三角形で、この2つの三角形の面積比はそれぞれの三角形の底辺の長さに比例するので、

⊿ACD:⊿BCD=AD:DB=4:x

⊿ACD・x=⊿BCD・4

⊿BCD=(⊿ACD・x)/4 ---①

⊿AEDと⊿BEDは高さが同じ三角形で、この2つの三角形の面積比はそれぞれの三角形の底辺の長さに比例するので、

⊿AED:⊿BED=AD:DB=4:x

⊿AED・x=⊿BED・4

⊿BED=(⊿AED・x)/4 ---②

①-②

⊿BCD-⊿BED=((⊿ACD・x)/4)-((⊿AED・x)/4)

⊿BCE=(x/4)(⊿ACD-⊿AED)

=(x/4)⊿ACE

=(x/4)2y=(x・y)/2

⊿CEFと⊿BCEは高さが同じ三角形で、この2つの三角形の面積比はそれぞれの三角形の底辺の長さに比例するので、

⊿CEF:⊿BCE=y:(x・y)/2=2:EB

y・EB=((x・y)/2)・2

EB=(x・y)/y=x

メネラウスの定理を使わず、高さが同じ三角形の面積比は底辺の長さの比と等しいのを利用してEBの長さはxと分かった。

ACの長さの求め方は前回の記事の解答と同じ。

AからEFへ垂線を下ろし、EFとの交点をH、AHの長さをhとする。

直角三角形AFHの辺の長さをピタゴラスの定理で表すと

AF2=AH2+HF2

x2=h2+12

h2=x2-1 ---①

直角三角形ABHの辺の長さをピタゴラスの定理で表すと

AB2=AH2+BH2

(x+4)2=h2+(x+1)2

①より h2=x2-1 なので、

(x+4)2=x2-1+(x+1)2

x2+8x+16=x2-1+x2+2x+1

x2-6x-16=0

(x-8)(x+2)=0

x=-2,8

x>0なのでx=8

ACの長さは2xなので 2×8=16

答え AC=16cm

「高さが同じ複数の三角形の面積比はそれぞれの三角形の底辺の長さに比例する」のは知ってても、類似の問題へ取り組んで何度も経験しておかないと試験で使えないと実感。ブログの記事として残しておこうと思った。

タイの中学生向け数学ギフテッド問題の記事へのリンク→#高1入試ギフ

タイの高校生向け数学入試問題の記事へのリンク→#大学入試

貴方のクリックとコメントが、このブログのパワーの源です。

下の2つのバナーへ応援クリックをお願いします。

海外生活ブログ タイ情報 人気ランキングはこちら

海外生活ブログ タイ情報 人気ランキングはこちらリアルタイムに更新される新着記事一覧(右下)からタイの今が見える。お薦め。

タイの人気ブログが大集合!!

タイの人気ブログが大集合!!登録数 アクセス数 最大級のブログランキング

ブログの世界が広がります。