高校3年生の頃、TV番組「クラクラ日記」というのを観ましたが、妙に印象に残っています。安吾役は藤岡琢也さん、妻役(ただし八千代という名前になっていました)は若尾文子さんでした。坂口安吾との生活を妻の側から描いた内容ということだけは覚えていますが、細かなことは忘れてしまいました。

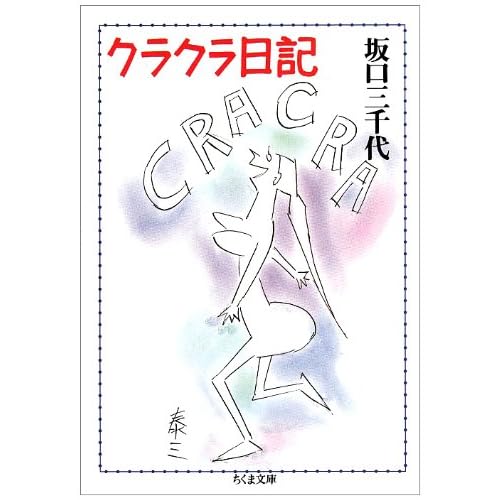

その原作が本書です。安吾夫人である三千代さんが執筆しています。クラクラの意味は今回初めてわかったのですが、フランス語で野雀、そばかすだらけでその辺にいる平凡なありふれた少女の含意があるらしいです。そして三千代さんが安吾没後、経営した銀座のBARの店の名前だそうです。獅子文六の発案とか。

さて、本書ですが、坂口安吾のこと、ふたりの生活のことが実によくわかります。文章は淀みなく、独特の文体で、「ぐずぐず長いあいだ書いておりました習慣の故か、私はえんえんと死ぬまで書いてもいいような気分になり、最後の原稿用紙に『おわり』と書いて編集者の方に渡してしまうと急に未練が出て、アレもコレも書き落としているこちに気がつき、『おわり』と書いた原稿用紙を取り戻したい気持ちになりました」(p.334)とのことです。何のてらいも、技巧もないのですが、単調ではなく、言葉使いはたおやかに、飽きさせず、不思議に引き込まれます。松本清張とか(本書の末尾に掲載の「周辺の随想」)、松岡正剛さんも感心して誉めています。

清張は「筆に抑制がきき、ムダがない。感情の説明も少なく、叙景描写もほとんどない。それだけにリアリティが底に光って、迫真力がある」と評しています(本書346ページ)。

とにかく、安吾との生活は大変だったと想像できます。壮絶と言っても過言でありません(それでもあまりそういう感じは出していません)。当時の流行作家であり、仕事熱心でしたが、睡眠薬、覚醒剤にたより(アドルムとヒロポンの多量併用)、大暴れで他人に迷惑をかけ、警察沙汰になり、新聞記事になり、家庭でも怒鳴ったり、モノをなげたり、三千代さんをトイレに閉じ込めたり、急にいなくなって帰ってこなかったりとさんざんです。心中を思い立って挙行しようともしました。

よく、耐えて生涯を共にした思います(別れようと思ったこともあるらしく、そのことも書いてある)。ある意味で、不思議な女性です。

引っ越し、文人との付き合い、酒、囲碁、競馬、ゴルフ、飼い犬、子どものこと、とにかくいろいろなことが出てくるので、興味つきないです。それが上記の文体で日記のように書かれているのです。