「ぶらぶら美術・博物館」3月24日(火)の、BS日テレで再放送があり

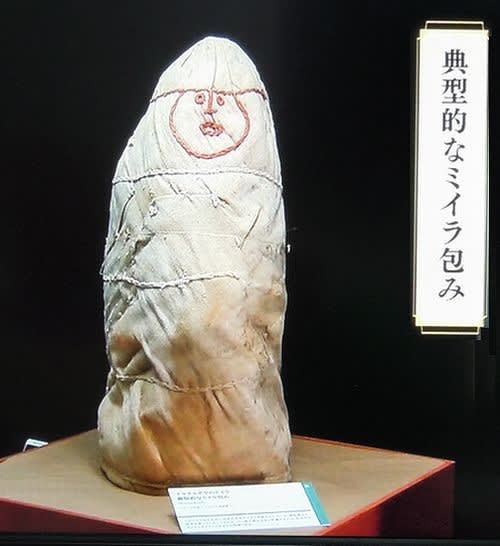

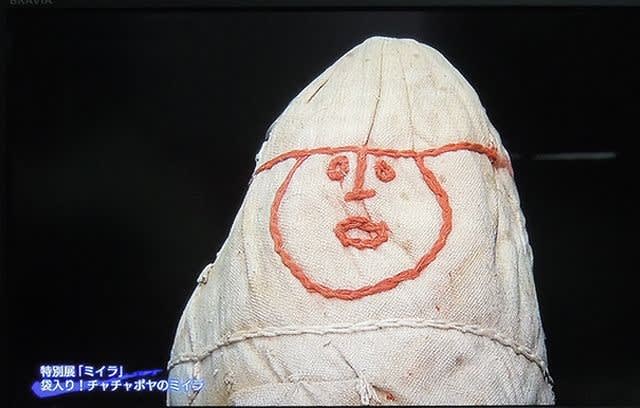

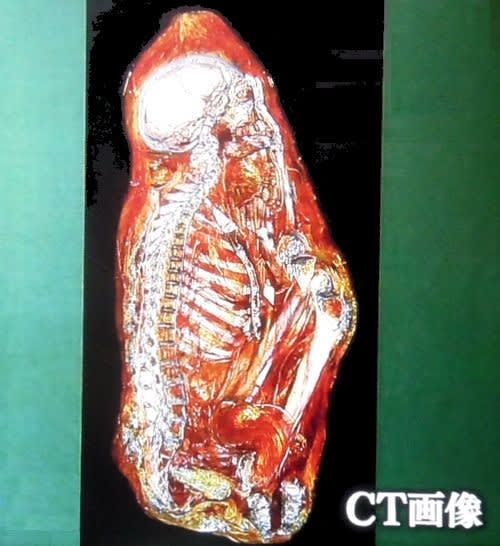

「世界最古の自然ミイラと人工ミイラ」「チャチャポヤのミイラ包み」の次は・・・

「古代エジプトのミイラ」です。

王家の谷

テレビで見る「王家の谷」へは何度も行ってますが・・・(^^ゞ

ツタンカーメン 黄金のマスク

大阪天保山特設ギャラリーで開催された

「ツタンカーメン展 ~ 黄金の秘宝と少年王の真実 ~」に

行ったことがあります。(2012年05月)

ツタンカーメンのミイラ

元は包帯を巻いていたそうです。

国立科学博物館で展示されていたのは、レプリカですが・・・

マスクの下の顔

可能な限り忠実に再現しているそうです。

ミイラにする時の内臓の入れ物

人間の顔・・・・・・肝臓

ジャッカルの顔・・・・・・胃

ハヤブサの顔・・・・・・腸

ヒヒの顔・・・・・・肺

ナトロンは、いまの石鹸の代わりに使われていたもので重曹のような役割もあり、ナトロンを使うことでミイラ化が飛躍的に進歩した。

サフランは香料として使われていました。

没薬(もつやく)も、香料・防腐剤として使われていました。

※赤褐色の植物性ゴム樹脂

●エジプトのミイラの作りかた

1.遺体は2~3日放置する。

2.鼻の穴から棒を入れて脳を出す。

3.脳の中に樹脂を流し込むんで固める。

4.左の脇腹を縦に切り内臓を取り出す。(心臓は取り出さない)

※ 心臓は死者の『審判』で使うため

5.遺体を洗い、その後ナトロンで遺体の全身を覆う。

6.70日間かけて完成。

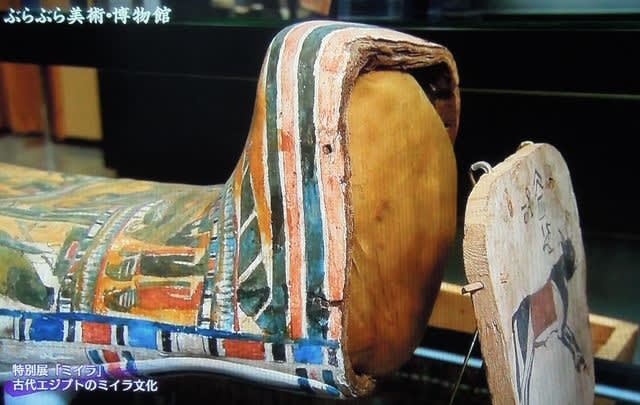

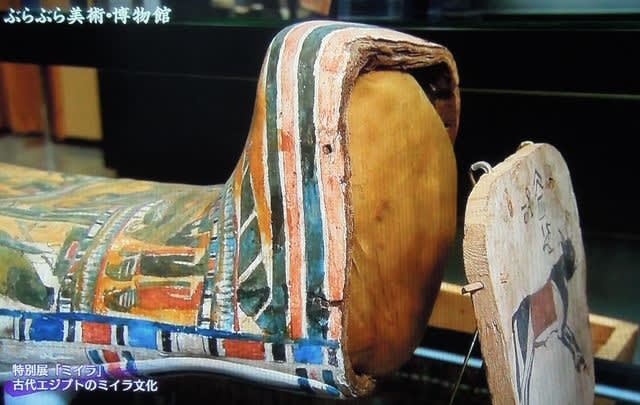

ペンジュのミイラとミイラケース

エジプト・アフミーム 紀元前800年ごろ

木の棺は高価なので

布や紙を貼り合わせて作られています。

ミイラの足部分上に布や紙の層が見えています。

足元に見える牛の絵は「神の使い」

よく見る包帯のミイラは、色んな説がありますが・・・

保存液を浸した布を巻くことで、形が整えられ

包帯は16日間で約400mも巻いているそうです。

包帯を取ったミイラ

王族しか許されない腕を交差する格好が

グレコ・ローマン時代になると、庶民でも出来るようになっています。

お腹に見える穴の中には、ナトロンが入った袋を入れています。

※グレコ・ローマン時代は、アレクサンダー大王がエジプトを支配。

ヨーロッパでは、お金を取って「ミイラの解体ショー」が行われ

使われたミイラは残されないで捨てられたそうです。

少女のミイラと棺

グレコ・ローマン時代のミイラ

装飾に力が入ってキレイになっているが、エジプトらしくなくなり

形は整っているようですが

ミイラ加工の技術は下がったそうです。

ハヤブサのミイラ

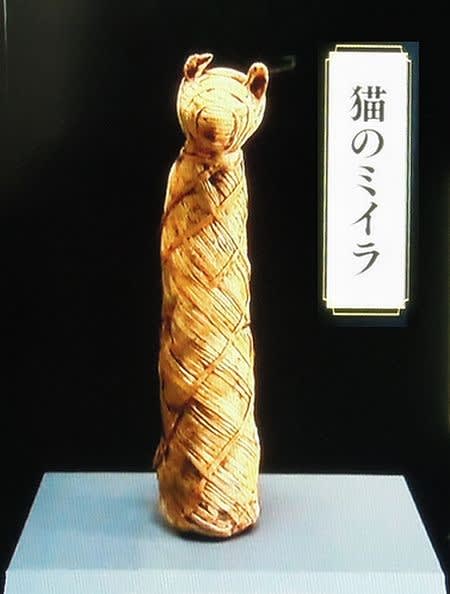

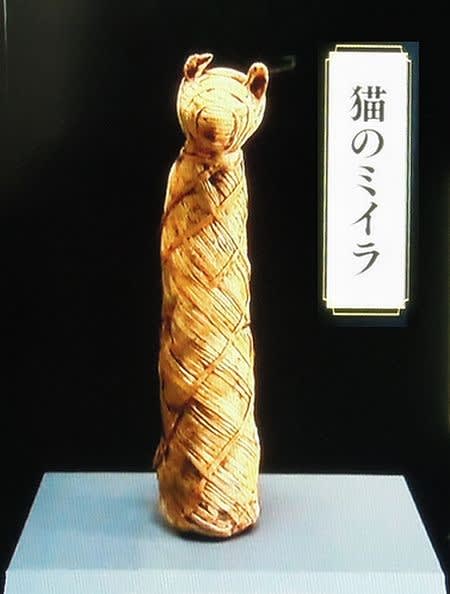

猫のミイラ

猫のミイラは「愛の女神の化身」と考えられ人気があったそうです。

追記

エジプトでも、最初は乾燥した砂漠で「自然ミイラ」を見て

人工ミイラを作られるようになったそうです。

東京上野の森美術館で開催された、2012年の「ツタンカーメン展」は

iinaさんに教えて頂いたのでこちらでご覧ください。

「世界最古の自然ミイラと人工ミイラ」「チャチャポヤのミイラ包み」の次は・・・

「古代エジプトのミイラ」です。

王家の谷

テレビで見る「王家の谷」へは何度も行ってますが・・・(^^ゞ

ツタンカーメン 黄金のマスク

大阪天保山特設ギャラリーで開催された

「ツタンカーメン展 ~ 黄金の秘宝と少年王の真実 ~」に

行ったことがあります。(2012年05月)

ツタンカーメンのミイラ

元は包帯を巻いていたそうです。

国立科学博物館で展示されていたのは、レプリカですが・・・

マスクの下の顔

可能な限り忠実に再現しているそうです。

ミイラにする時の内臓の入れ物

人間の顔・・・・・・肝臓

ジャッカルの顔・・・・・・胃

ハヤブサの顔・・・・・・腸

ヒヒの顔・・・・・・肺

ナトロンは、いまの石鹸の代わりに使われていたもので重曹のような役割もあり、ナトロンを使うことでミイラ化が飛躍的に進歩した。

サフランは香料として使われていました。

没薬(もつやく)も、香料・防腐剤として使われていました。

※赤褐色の植物性ゴム樹脂

●エジプトのミイラの作りかた

1.遺体は2~3日放置する。

2.鼻の穴から棒を入れて脳を出す。

3.脳の中に樹脂を流し込むんで固める。

4.左の脇腹を縦に切り内臓を取り出す。(心臓は取り出さない)

※ 心臓は死者の『審判』で使うため

5.遺体を洗い、その後ナトロンで遺体の全身を覆う。

6.70日間かけて完成。

ペンジュのミイラとミイラケース

エジプト・アフミーム 紀元前800年ごろ

木の棺は高価なので

布や紙を貼り合わせて作られています。

ミイラの足部分上に布や紙の層が見えています。

足元に見える牛の絵は「神の使い」

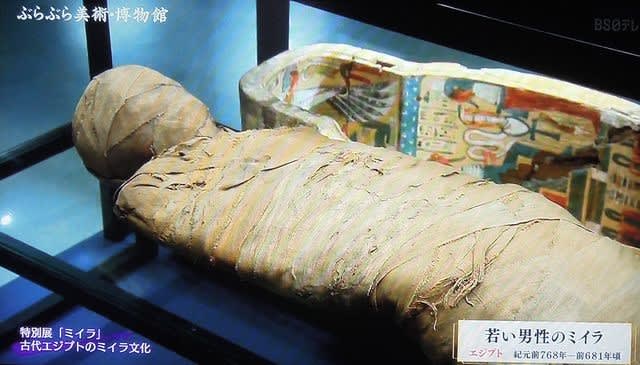

よく見る包帯のミイラは、色んな説がありますが・・・

保存液を浸した布を巻くことで、形が整えられ

包帯は16日間で約400mも巻いているそうです。

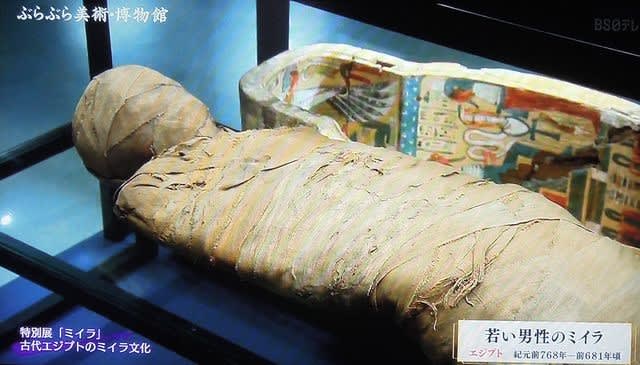

包帯を取ったミイラ

王族しか許されない腕を交差する格好が

グレコ・ローマン時代になると、庶民でも出来るようになっています。

お腹に見える穴の中には、ナトロンが入った袋を入れています。

※グレコ・ローマン時代は、アレクサンダー大王がエジプトを支配。

ヨーロッパでは、お金を取って「ミイラの解体ショー」が行われ

使われたミイラは残されないで捨てられたそうです。

少女のミイラと棺

グレコ・ローマン時代のミイラ

装飾に力が入ってキレイになっているが、エジプトらしくなくなり

形は整っているようですが

ミイラ加工の技術は下がったそうです。

ハヤブサのミイラ

猫のミイラ

猫のミイラは「愛の女神の化身」と考えられ人気があったそうです。

追記

エジプトでも、最初は乾燥した砂漠で「自然ミイラ」を見て

人工ミイラを作られるようになったそうです。

東京上野の森美術館で開催された、2012年の「ツタンカーメン展」は

iinaさんに教えて頂いたのでこちらでご覧ください。