京都・山科「疎水~天智天皇山科陵~日時計」の続きです。

京都市営東西線 御陵(みささぎ)駅から

帰路になる予定でしたが、向かったのは・・・

蹴上駅改札口

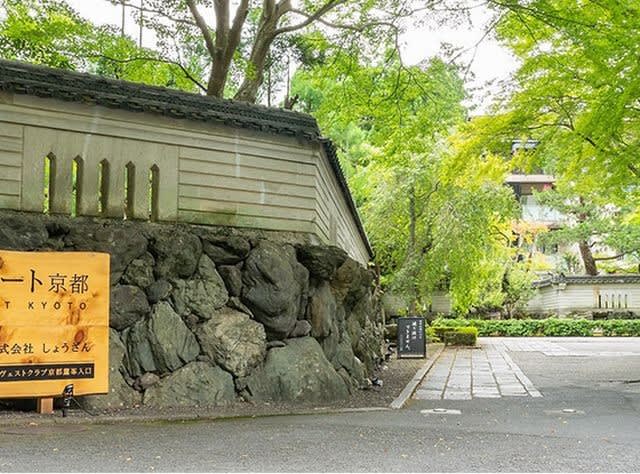

コースに無かった「イングライン」です。

蹴上駅を出て

「ねじりまんぽ」の前を通って

廃線跡と約90本の桜で知られるイングラインへ

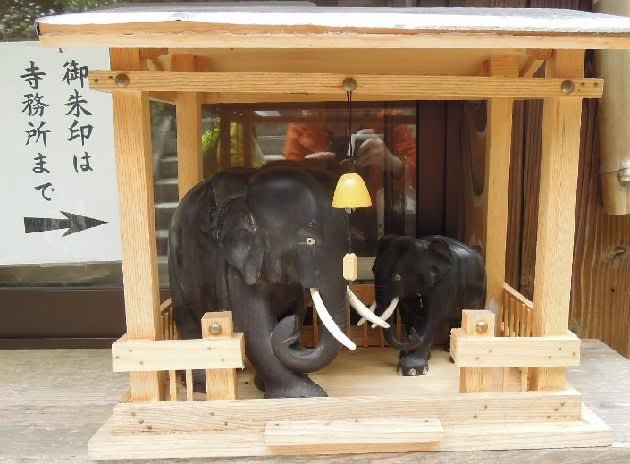

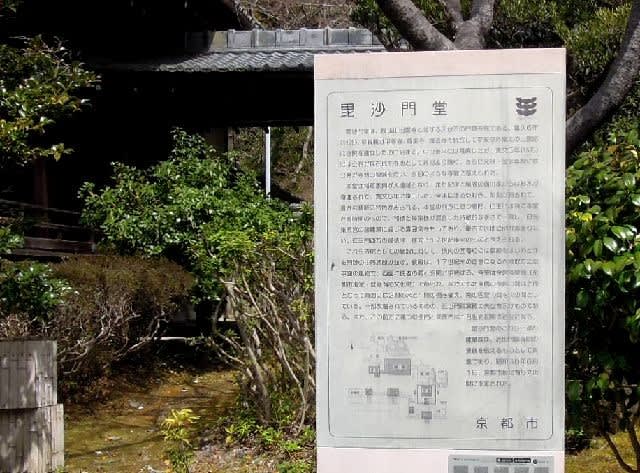

毘沙門堂でも見かけた、花嫁さんの姿があります。

ここへ来るのは2度目ですが

桜の季節なので、ここも海外の人達が多いです。

「ねじりまんぽ」の上です。

4月度ハイキングは

追記

19,701歩でした。

京都市営東西線 御陵(みささぎ)駅から

帰路になる予定でしたが、向かったのは・・・

蹴上駅改札口

コースに無かった「イングライン」です。

蹴上駅を出て

「ねじりまんぽ」の前を通って

廃線跡と約90本の桜で知られるイングラインへ

毘沙門堂でも見かけた、花嫁さんの姿があります。

ここへ来るのは2度目ですが

桜の季節なので、ここも海外の人達が多いです。

「ねじりまんぽ」の上です。

4月度ハイキングは

追記

19,701歩でした。

家の前を通る人は傘を差しています。

家の前を通る人は傘を差しています。