龍馬の体に傷はなかった、という近江屋新助の供述には、正直なところ憤りすらおぼえるほどだ。なにをきれいごと言っているのか、と。

土佐藩邸から暗殺現場に駆けつけた藩医の川村盈進によれば龍馬の傷は大小34箇所。

おそらく、刺客たちは寄ってたかって、倒れた龍馬を突きに突いたのである。刺客たちが倒れた龍馬や慎太郎に襲いかかったありさまは、谷干城の講演内容からも、想像はつく。谷は語っている。

〈もう坂本は非常な大傷で額の所を横に五寸程やられて居るから此一刀で倒れねばならんのであるが、後ろからやられて背中に袈裟に行って居る。坂本の傷ハさう云ふ次第で、それからして中岡の傷はどう云ふものかと云ふと、後ろから頭へ掛けて後ろへ斬られ、それからまた左右の手を斬られて居る。そして足を両方ともになぐられたものぢゃから、両方斬られて居る。其内倒れたやつを又二太刀やったものであるから、其後からやった太刀と思ふのは、殆ど骨に達する程深く行って居る。〉(明治39年)

谷は印象に残った大きな傷だけを語っているが、中岡慎太郎もまた突き傷が多くあったはずである。川村盈進は28箇所の傷を数えている。ちなみに藤吉の傷は7箇所。やはり龍馬の傷がいちばん多いのは、彼が標的だからである。

刺客は中岡慎太郎が狙いだったとする論者がまれにいるが、近江屋は龍馬の宿舎であり、わざわざここで慎太郎を狙うこともないのである。

龍馬が綿入れの胴着を着ていたという近江屋井口新助の証言は、龍馬が風邪をひいていたという伏線になっている。

井口新助および新之助の証言では、近江屋の裏庭にあった土蔵を改築して、そこに龍馬を潜伏させていたということになっている。ところが事件前日の朝、風邪で便用のため母屋に降りてくるのが大儀なため母屋二階に移ったというのである。

不思議なことに龍馬が土蔵に潜伏していたと証言するのは井口家の人だけである。誰も土蔵にいた龍馬に会っていない。

だいたい龍馬に自分は潜伏すべきだという意識はない。彼は出歩いてばかりいた。土蔵などに隠れる必要がないのだ。

便所に行くのもつらかったとされる龍馬が、事件当日も近所の大和屋に福岡孝弟も二度も訪ねていた。福岡の愛人のおかよに「僕の宿においでよ」などと誘っている。例によって女あしらいがうまいといえばそれまでだが、人を接待する余力もあり、風邪引きのそれではない。

ふたたび問う。土蔵といい、風邪といい、いったい井口家の人は、龍馬に関して、なぜこうも作話しなければならないのか。

土佐藩邸から暗殺現場に駆けつけた藩医の川村盈進によれば龍馬の傷は大小34箇所。

おそらく、刺客たちは寄ってたかって、倒れた龍馬を突きに突いたのである。刺客たちが倒れた龍馬や慎太郎に襲いかかったありさまは、谷干城の講演内容からも、想像はつく。谷は語っている。

〈もう坂本は非常な大傷で額の所を横に五寸程やられて居るから此一刀で倒れねばならんのであるが、後ろからやられて背中に袈裟に行って居る。坂本の傷ハさう云ふ次第で、それからして中岡の傷はどう云ふものかと云ふと、後ろから頭へ掛けて後ろへ斬られ、それからまた左右の手を斬られて居る。そして足を両方ともになぐられたものぢゃから、両方斬られて居る。其内倒れたやつを又二太刀やったものであるから、其後からやった太刀と思ふのは、殆ど骨に達する程深く行って居る。〉(明治39年)

谷は印象に残った大きな傷だけを語っているが、中岡慎太郎もまた突き傷が多くあったはずである。川村盈進は28箇所の傷を数えている。ちなみに藤吉の傷は7箇所。やはり龍馬の傷がいちばん多いのは、彼が標的だからである。

刺客は中岡慎太郎が狙いだったとする論者がまれにいるが、近江屋は龍馬の宿舎であり、わざわざここで慎太郎を狙うこともないのである。

龍馬が綿入れの胴着を着ていたという近江屋井口新助の証言は、龍馬が風邪をひいていたという伏線になっている。

井口新助および新之助の証言では、近江屋の裏庭にあった土蔵を改築して、そこに龍馬を潜伏させていたということになっている。ところが事件前日の朝、風邪で便用のため母屋に降りてくるのが大儀なため母屋二階に移ったというのである。

不思議なことに龍馬が土蔵に潜伏していたと証言するのは井口家の人だけである。誰も土蔵にいた龍馬に会っていない。

だいたい龍馬に自分は潜伏すべきだという意識はない。彼は出歩いてばかりいた。土蔵などに隠れる必要がないのだ。

便所に行くのもつらかったとされる龍馬が、事件当日も近所の大和屋に福岡孝弟も二度も訪ねていた。福岡の愛人のおかよに「僕の宿においでよ」などと誘っている。例によって女あしらいがうまいといえばそれまでだが、人を接待する余力もあり、風邪引きのそれではない。

ふたたび問う。土蔵といい、風邪といい、いったい井口家の人は、龍馬に関して、なぜこうも作話しなければならないのか。

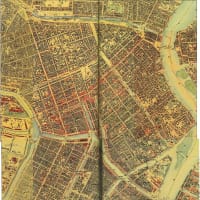

「…初メ盗(暗殺者たち)、谷干城・毛利某(恭助)ノ旅館ヲ窺フ、二人見エス。転シテ坂本ノ寓ニ到リ変ニ及フ」

つまり、龍馬がいないか、と暗殺者等はまず谷干城、毛利恭助寓居を伺ってから、そこにいなかったので近江屋に向かったと云うのです。

藩邸入りを拒まれた龍馬が、土佐藩上士勤王派の谷や毛利の所にいるかも?と暗殺者たちが見当をつけて向かったとすれば、それは土佐藩絡みでしかあり得ず、そこにいないので、近江屋に直行し斬殺した訳です。

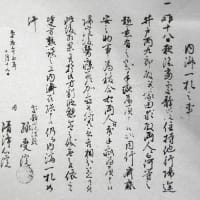

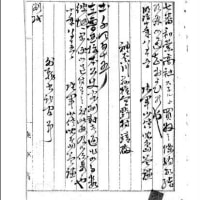

「二人其ノ報ヲ聞キ、走テ之ヲ視レハ創内快決セス。盗ハ短刀ヲ用フリモノニ似タリ。石川ハ双手頭垂シテ、皮相牽連シ体ニ刺傷アリ…創重ク、口云フコト能ハス。…坂本、京都ニ於テ難ニ罹ル時、典籍身辺ニ散乱シ、血痕ヲ印セシモノ若干冊アリ。」

この談を語ったのは誰でしょう。

佐々木多門?それとも川村瑛進だったか?

駆けつけた現場検証から、暗殺者等は短刀を用いたようだと推定し、そこには血に染まった典籍(書籍)が少なからずあったと、生々しく語っています。

消えた血痕に染まる書籍があった事実は、これまでの通説には一切出てこない。

それに河村盈進の死体検案書は存在するのでしょうか?

盈進入道の寺町で偶然出会った、と龍馬書簡にもあるように、顔見知りだった盈進ですから入念に検案した筈で、龍馬生家とも近かった事で連絡しているのではないでしょうか?