平荘町・上荘町をゆく(44) 報恩寺(6) 殺生禁断

先に、報恩寺は、西大寺真言律宗の寺であること、そして、伊派の石工集団と深い関係を持ったことをみました。

報恩寺の十三重の層塔の話題にもどします。

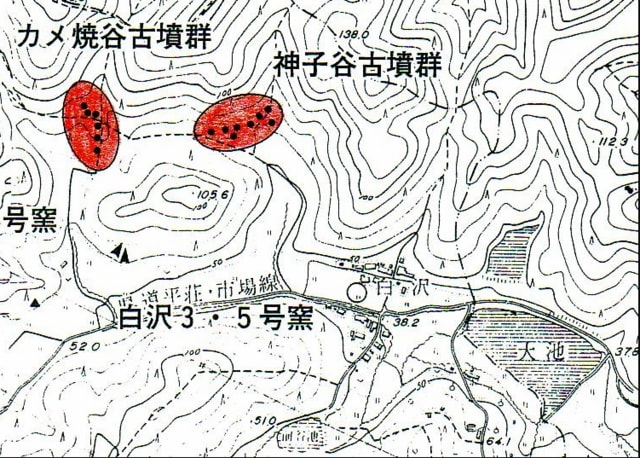

花崗岩製の層塔は、伊派の活動拠点のひとつである摂津の御影で造られ、この地に運ばれたものかもしれません。

運搬・製作には大きな出費を必要としたと想像されます。

層塔は、単なる寺の景観をつくるものではありません。層塔に意味をこめられています。

真言律宗は、らい患者・遊女等の救済そして、社会事業にも取り組みました。

叡尊の取り組んだ一つの例を紹介します。

京都宇治に「宇治浮島十三重層塔」という高さ約十五メートルの堂々とした層塔があります。

この層塔は宇治橋の修造時に、その記念として造られたのですが、叡尊は同時に川にかかる網代の全面撤去を求め、層塔の下に網代を埋めました。

こうした叡尊の行為は、殺生禁断という教義に基づくものです。

網代の撤去は漁民の盛業を奪うことになるのですが、叡尊の立場から言えば、それは来世の安穏をあたえているのであり、救済事業の一環でした。

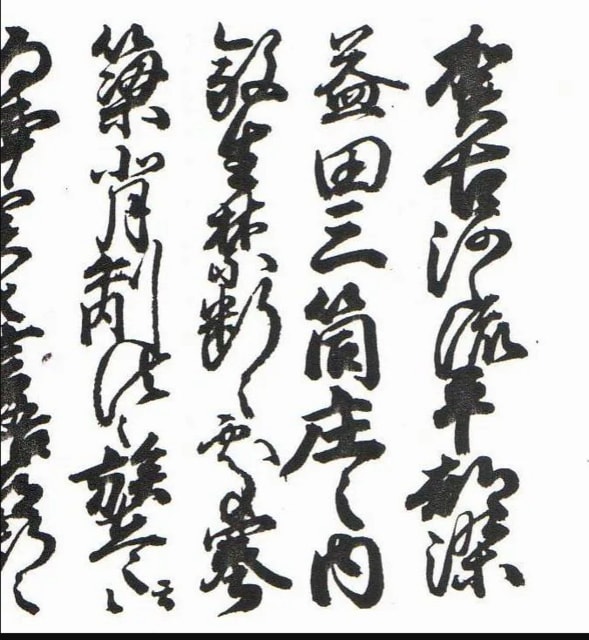

報恩寺の古文書(永正十七・1520)を再度読んでおきます。

賀古河之流、平・都染・益田三箇庄之内、殺生禁断之処、塞簗、背制法之族在之云々・・・

意味は、「現在の平荘町・上荘町・益田(東神吉町)は、殺生を禁止されているところですが、簗などで川を塞ぎ、法に背くものがある・・・」とあります。

宇治川の場合と同様、殺生禁断の戒律が求められています。

殺生禁断の象徴として、報恩寺の十三重層塔は造立されたのでしょう。

殺生禁断は漁民たちの生活の手段を奪うことになります。

歴史学者の山川均氏は、さまざまな事例から「網代・簗以外の漁は許可された可能性が強いのではないか」と述べておられます。

*『石造物が語る中世職能集団(山川均著)』(山川出版社)参照