『升田山を歩く』ができました

加古川市観光協会が升田山のハイキングコースを完成させました。

これに勝手に協賛して、フェイスブックとブログで連載した「升田山を歩く」(29ページ)を暇に任せて、冊子にまとめてみました。

ご希望の方にお分けします。もちろん、無料です。

良い配布方法が見つかりません。ご提案ください。

(内容)

はじめに

1 升田山ハイキングコース完成

2 素晴らしい景色

3 升田山『播磨風土記』に登場(1)

4 升田山『播磨風土記』に登場(2)・八十の岩橋

5 八十橋の伝承と『風土記』

6 3つの古墳群

7 古墳説明板(柱)の修理を!

8 平荘湖古墳群

9 升田山15号墳

10 こけ地蔵

11 稚児窟古墳(池尻16号墳)の石棺の蓋

12 (民話)又平新田村の弁天さん

13 金のイヤリング(カンス塚古墳出土)

14 慰霊碑

15 「加古の入江」:古代升田山からの風景

16 砂部弥生遺跡と東神吉弥生遺跡

17 含芸里(かむきの里)

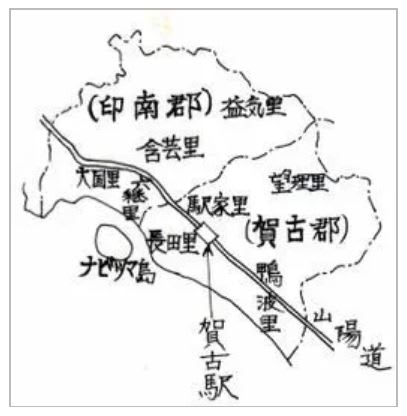

18 古代山陽道は升田をはしる

19 蝦夷がいた

20 佐伯寺、西念寺そして妙願寺へ

21 慈眼寺(三木市)の鐘・元は佐伯寺の鐘

22 升田堤

23 上部用水(うえべようすい)

24 益気神社での一件

25 平荘湖

26 平荘湖は、池それとも湖?

おわりに

*写真:加古川市観光協会会長の大庫さん

散歩の途中で「平荘湖」の第3堰堤で、必ず休憩します。

散歩の途中で「平荘湖」の第3堰堤で、必ず休憩します。 加古川市は、工業誘致に積極的に取り組み、工業都市としての発展をめざしました。

加古川市は、工業誘致に積極的に取り組み、工業都市としての発展をめざしました。 升田に益気神社(ますきじんじゃ)があります。

升田に益気神社(ますきじんじゃ)があります。 図をご覧ください。加古川右岸(西側)の平野部の主な灌漑用水は、加古川から取水する土部井用水(うえべようすい)です。

図をご覧ください。加古川右岸(西側)の平野部の主な灌漑用水は、加古川から取水する土部井用水(うえべようすい)です。 写真は、升田山の山頂からの南の平野部の写真です。

写真は、升田山の山頂からの南の平野部の写真です。 図は、「正保播磨国絵図(解読図)」です。

図は、「正保播磨国絵図(解読図)」です。 今日の話題は、加古川市から離れ、三木市久留美(くるみ)の慈眼寺の鐘の話です。

今日の話題は、加古川市から離れ、三木市久留美(くるみ)の慈眼寺の鐘の話です。  升田にある妙願寺に関する話題を2題続けます。そのため、先に妙願寺を紹介しておきます。

升田にある妙願寺に関する話題を2題続けます。そのため、先に妙願寺を紹介しておきます。  東神吉町升田集落の中ほどで、集落を東西に走る古代山陽道沿いに佐伯廃寺跡があります。

東神吉町升田集落の中ほどで、集落を東西に走る古代山陽道沿いに佐伯廃寺跡があります。 『日本書紀』は、大化二年(646)正月の条の「改新の詔」に、「初めて・・・駅馬・伝馬を置く」とあります。

『日本書紀』は、大化二年(646)正月の条の「改新の詔」に、「初めて・・・駅馬・伝馬を置く」とあります。 「神吉(かんき)」について考えてみます。

「神吉(かんき)」について考えてみます。

升田山の頂上へ上り南の景色をご覧ください。広い平野が広がっています。

升田山の頂上へ上り南の景色をご覧ください。広い平野が広がっています。 弁天社のすぐ横に慰霊碑があります。

弁天社のすぐ横に慰霊碑があります。