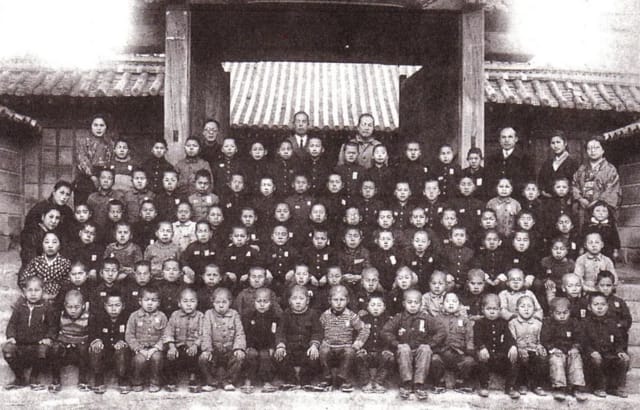

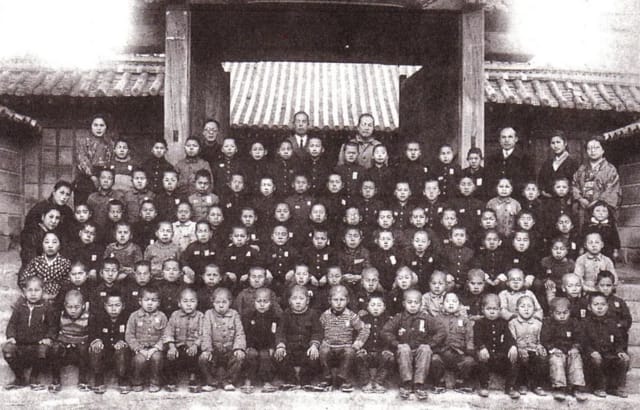

志方町をゆく(132) 横大路(7) 集団疎開(5) 野兎狩り

〈東中弘吉〉

(志方への)出発の当日は我々学童はそれほど悲しいとも思いませんでした。

丁度、戦争激化のため中止になった「伊勢まいり」の一泊修学旅行のかわり位にしか考えていませんでした。

野兎狩り

・・・六年、三年の男子がそれぞれ二班に分かれ、公会堂・妙正寺に分宿することになり、そこから西志方村の国民学校(現:加古川市立西志方小学校)へと通学しました。

食事は公会堂で全が揃って頂き、入浴は妙正寺の生徒は山門を入った右側の風呂に入り、私たち公会堂の班は、二人一組となり近隣の民家へ隔日に貰い風呂でした。

両親と離別しての生活も、一日、二日は興奮気味で楽しかったのですが、日増しに淋しく、空腹も手伝って、神戸の方を向いて両親や兄弟を思い出して泣く日も多くなりました。

・・・・・両校生徒融和を図るため角力大会、運動会、それに合同授業も一、二回実施されました。

共同行事の一つに野兎狩りがありました。

何時の頃か忘れましたが、寒い頃でした。山の斜面に頂上から山裾まで網を張り、私達が勢手になって一列縦隊で網の方へ追いつめて行くのです。

頂上の方で誰かの「あっ、兎だ!」との叫び声が聞えるとほとんど同時に、一匹の兎がものすごい速さで我々の前を通過しました。

ところが、そこが混成チームの弱さで、神戸の生徒と西志方の生徒との間隔が少し離れ過ぎており、兎もさる者でその間を、アッという間に走り抜けてしまいました。当日の兎狩りは、野兎を見ただけで収獲はゼロ。

兎を逃がしたことで神戸の生徒は我々は「動作が鈍い、憶病だ」とさんざん失態をなじりました。

神戸の学童頼むに足らずと考えたのか、現地の生徒だけで第二回目の兎狩りが行われ、この時は、我々にはお呼びがかかりませんでした。

ところが、相憎く第二回目も収獲はゼロ。それを聞いた我々は「それ見た事か、第一回目の失敗も我々神戸の学童だけの罪ではないぞ」と話し合い、冤罪が晴れた思いでした。

当時の西志方村の先生方は本当に情け深い方々で、疎開児童に、「どうしても兎汁を馳走してやりたい」の一念から、学校で飼っている兎を我々に供して下いました。

「兎汁の味」は本当に複雑で、今だに忘れられません。

*写真:集団疎開中の神戸校(現:神戸市立神戸小学校)(妙正寺山門前で)、前2列は、当時の3年生、後ろ列は、当時の6年生