以前、2020年6月1日でも述べていますが、ここ20年ぐらいでしょうか、東南アジア各国で活躍する日本の中古鉄道車両の記事が鉄道雑誌に出ていますが、記事の内容には多くのミスがあり、出版の仕事を行っている私からみると、以前からまったく校正されていないことが伺えます。

資料的価値の高いものを必要としている方からただ読み物としている方も居りますが、それらをある程度満足できる内容かと思うと常に疑問を感じております。

また、現地で会話能力に問題があるからと言って、通訳を同行させたとしても、その鉄道に詳しい通訳はほとんど居りませんので、通訳の言ったことを再度間違いがないか確認するか、もしくはご自分で長い間時間をかけて現地の言葉を習得する必要がありますが、そのようなこともしないで書かれておりますので、自然と記事の内容にボロが目立ちます。

今まで私は読者の皆さまのために記事の校正、撮影許可証の取得などに私はそのライターに協力してきたつもりですが、このような読者に対して正しい情報を伝える努力もせず、ご自分の名声だけを世の中に知らしめたい人に協力するのは私はゴメンですので、私はひたすらFacebookやXなども含めて皆さまにはそのようなミスなどがあれば随時指摘したいと思っています。

続いて、私のブログ上で書いたフィリピン国鉄(PNR)の件で、テキストが勝手にそのライターに引用されているということなのですが、これが確たる証拠となります。

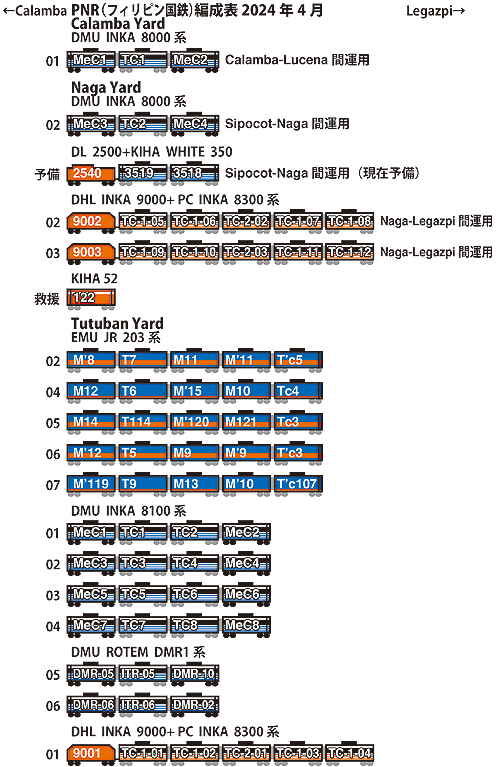

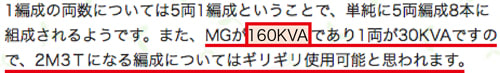

私のブログで、2011年12月20日に述べたものが以下の画像のものになりますが、指摘したいのは203系のMGの容量は160kVAではなく190kVAであること。もう1つはPNRの冷房電源供給はMGからではないということです。

鉄道ピクトリアル2012年3月号(No.860)で、そのライターが「フィリピン国鉄南方線はいま」というタイトルで書かれていますが、P.79、左列上段に引用されたということがわかる一文があり、明らかに私のブログで書いた記事を加工して記載しております。

下の画像は私のブログで記述したものです。

下の画像は私のブログで記述したものです。

確かに参考文献として私のブログ名については掲載のお願いをご本人からいただいていたものの、引用については許可しておりませんし、私はこの冷房電源の供給については、以後、発電機からの直接供給であることをブログ上で述べておりますが、その後のこの方のフィリピン国鉄の記事において、訂正や正誤表としてのお知らせが一切ありません。

また、鉄道ピクトリアル2006年12月号(No.783)において、この方がジャカルタで活躍する日本の中古車輛について記事を出されていますが、P.109左側上段に都営6000形のことを現地では「Hiban Seri 6000」(Hibanとはインドネシア語で”頂きもの”の意)と呼称されと記述されていますが、正しくはHibanではなくHibahということでご本人には知らせて、その後の鉄道ピクトリアル2008年10月号(No.809)P.109の正誤表で「Hiban Seri 6000」は「Hibah Seri 6000」の誤りと記述されているものの、さらにその後の鉄道ピクトリアル2010年12月号(No.842)P.67の一覧表において、HIBAN SERI 6000等の間違った記載がされており、紙媒体の執筆者としての資質に大きな問題があるのではないかと思っています。

要するにこの方が記事を書く上で、過去のテキストの使い回しが常態化しており、私に記事の校正の依頼をいただいても最新の情報になっておらず、私がなぜテキストが最新のものではなく古いままなのか尋ねると、細かいところが直っておらず、ただ申し訳ないとはぐらかす始末ですが、このような古いテキストを使い回し、知らないHibahなどの特殊なインドネシア語に対して気をつけていなければ、自ずからミスは防げないのではないかと思います。

この他、以前、この方が出された書籍においても多くの誤字脱字や事実とは異なる表現がなされており、同じくその後の書籍においても同様で、ご本人と出版社側には数回に分けてミスと思われるリストをお送りしましたが、ご本人からは私の趣旨等については到底受け入れ難いとのメッセージをいただき、出版に携わる私としてもこのような読者に対して正しい情報を提供できない方には、今後においても記事を執筆できる能力や資質に問題があるのではないかと思っています。

おそらく、今後においても読者に対して正しい情報を提供をできないこのライターの記事は来月号以降の鉄道雑誌の中でも必ず記事を出されるはずかと思いますが、資料的価値の高いものを求めている読者にとっては非常に残念なものですので、どうかご承知のほどいただきたく思います。

また、記事の内容も車輛の細部に特化し記述されていますが、日本のある鉄道であればおおよそのことは読者にわかっても海外のある鉄道のことはほとんどの方にとっては知らないのではないでしょうか。

ある程度のその鉄道の概要(路線延長、営業区間、列車本数など)、歴史や社会、今後の計画なども含めて多くの読者にわかってもらえるような記事を必要としているのではないかと思いますが、以前から車輛ばかりにスポットを当てているため、確かにつまらない記事と感じている方もいらっしゃるのではないかと思っています。

最後に先程も申し上げましたが、鉄道雑誌を出版する会社では第三者校正もできない状況であり、ほとんどがライター任せという状況で、このライターの記事が来月以降も必ず出るはずであり、校正をまともにできない方の記事には今後も多くのミスがあるものと予想され、資料的価値の高いものを求めている私としても黙っていないで、ミスがあればこのブログ上でも公開していきたいと思いますし、出版社に対してもミスと思われる箇所をお知らせするとともに、FacebookやX等のSNSでもお知らせするつもりです。

おそらく、今後においても読者に対して正しい情報を提供をできないこのライターの記事は来月号以降の鉄道雑誌の中でも必ず記事を出されるはずかと思いますが、資料的価値の高いものを求めている読者にとっては非常に残念なものですので、どうかご承知のほどいただきたく思います。

また、記事の内容も車輛の細部に特化し記述されていますが、日本のある鉄道であればおおよそのことは読者にわかっても海外のある鉄道のことはほとんどの方にとっては知らないのではないでしょうか。

ある程度のその鉄道の概要(路線延長、営業区間、列車本数など)、歴史や社会、今後の計画なども含めて多くの読者にわかってもらえるような記事を必要としているのではないかと思いますが、以前から車輛ばかりにスポットを当てているため、確かにつまらない記事と感じている方もいらっしゃるのではないかと思っています。

最後に先程も申し上げましたが、鉄道雑誌を出版する会社では第三者校正もできない状況であり、ほとんどがライター任せという状況で、このライターの記事が来月以降も必ず出るはずであり、校正をまともにできない方の記事には今後も多くのミスがあるものと予想され、資料的価値の高いものを求めている私としても黙っていないで、ミスがあればこのブログ上でも公開していきたいと思いますし、出版社に対してもミスと思われる箇所をお知らせするとともに、FacebookやX等のSNSでもお知らせするつもりです。