ダイヤモンド・フォーメーション

解説(後半) 前半の解説

パターンをひとつひとつ覚えるのは、その分の数だけ個別に覚える必要があり、暗記が苦手な筆者としてはお勧めできない。いつか詳しく触れる機会があると思うが、値幅論自体、波動論であると考えよう。

① 最大値幅Xの高値・安値が最初のターゲット

別に三角分析ではなくても、相場が次の方向を目指すとき、直近の高値・安値がターゲットとなるのは、一般的な考え方となる

② ブレークポイントから最大値幅分Xが次のターゲット

上の①を通過した後の目標となるが、これはいわゆるN波動とおなじ考え方である。トレンドチャンネルや三角保合いがブレークした際に、チャンネル幅や保合い三角の底辺幅分(底辺とは最大値幅Xのこと。三角が横になっていると考えて欲しい)の変動幅を期待するのと同じ。

③ 最大値幅の高値・安値からさらに、最大値幅分を加えた水準が次のターゲット

上の②を通過した後の目標となるが、いわゆるE波動と同じ考え方である。最大幅をボックス相場のレンジAと仮定した場合、レンジをブレークするとレンジ分の値幅が期待できるのと同じ。

要約すると、重要なのは2点あると思われる。つまりダイヤモンド(菱)の形になる・・・ということは、

・ ペナント部分は基本的に上下対象形(シンメトリカル)であり、

・ 左右も対象形である(前半の始点と後半の終点水準は概ね同じ)

となる。

私は三角分析をする際に、ブレーク方向は基本的に不明である立場を取っている。

つまり、底辺となる値幅を構成した陰陽は無関係としている。もし、関係するのであればN波動を想定せざるを得ず、つまりは第一波動と同じ方向へブレークする確率が上がり、中立なスタンスをやめて、コンティニュエンス(継続)パターンを主張しなければならなくなる。

ダイヤモンドパターンが面白いのは、底辺の陰陽に関係なく、以前のトレンドから反転する可能性が高いということ。2009年8月6日のパターンでは、中期的に上昇トレンドの高値圏に出現しており、底辺は陽線だ。これがパターンでは反転下落することになっており、本当に実現すれば、ダイヤモンドパワーの何者でもない。現在は不利な展開だが、このままトレンドを継続するようなら、ダイヤモンドは単純な三角分析と同じとする考えに改宗しよう。(終了)

前半の解説

最新の画像[もっと見る]

-

相場が難しいのは何処だろう…五里霧中の原因とは

2年前

相場が難しいのは何処だろう…五里霧中の原因とは

2年前

-

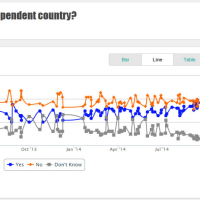

スコットランド国民投票まであと2日…開票プロセス等について

11年前

スコットランド国民投票まであと2日…開票プロセス等について

11年前

-

スコットランド国民投票まであと2日…開票プロセス等について

11年前

スコットランド国民投票まであと2日…開票プロセス等について

11年前

-

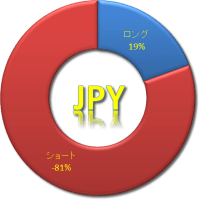

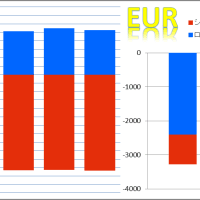

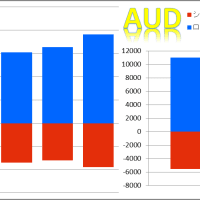

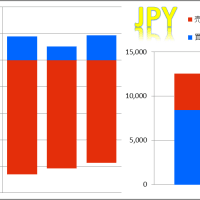

(4)各通貨のネット増減比較をブレークダウンする-IMM分析番組を最大に楽しむ方法

11年前

(4)各通貨のネット増減比較をブレークダウンする-IMM分析番組を最大に楽しむ方法

11年前

-

(4)各通貨のネット増減比較をブレークダウンする-IMM分析番組を最大に楽しむ方法

11年前

(4)各通貨のネット増減比較をブレークダウンする-IMM分析番組を最大に楽しむ方法

11年前

-

(4)各通貨のネット増減比較をブレークダウンする-IMM分析番組を最大に楽しむ方法

11年前

(4)各通貨のネット増減比較をブレークダウンする-IMM分析番組を最大に楽しむ方法

11年前

-

(4)各通貨のネット増減比較をブレークダウンする-IMM分析番組を最大に楽しむ方法

11年前

(4)各通貨のネット増減比較をブレークダウンする-IMM分析番組を最大に楽しむ方法

11年前

-

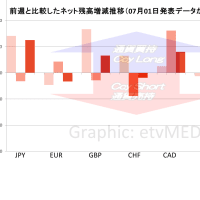

(3)前週と比較した各通貨のネット残高増減推移-IMM分析番組を最大に楽しむ方法

11年前

(3)前週と比較した各通貨のネット残高増減推移-IMM分析番組を最大に楽しむ方法

11年前

-

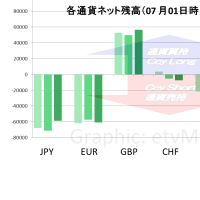

(2)各通貨のネット残高-IMM分析番組を最大に楽しむ方法

11年前

(2)各通貨のネット残高-IMM分析番組を最大に楽しむ方法

11年前

-

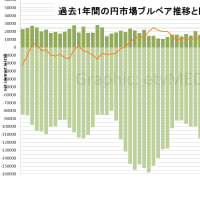

(1)ドル円の相場推移と対円におけるドルのネットポジション変化-IMM分析番組を最大に楽しむ方法

11年前

(1)ドル円の相場推移と対円におけるドルのネットポジション変化-IMM分析番組を最大に楽しむ方法

11年前