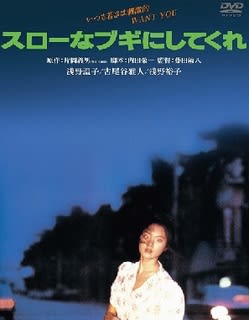

(原題:Ginger et Fred)85年イタリア・フランス・西ドイツ合作。フェデリコ・フェリーニ監督の、後期の代表作だと思う。タイトルとは裏腹に、本作は往年のミュージカルスターであるジンジャー・ロジャースとフレッド・アステアの伝記映画ではない。何しろ主演がジュリエッタ・マシーナ(当時66歳)とマルチェロ・マストロヤンニ(当時62歳)である。これは“アステア&ロジャーズ”を真似して、けっこう売れていた芸人の話だ。一度は解散した2人が、テレビの特集番組で30年ぶりに再会するという設定である。

クリスマスの特番に出演するため、ローマの駅に降り立ったアメリア。彼女はタップダンス・コンビ“ジンジャーとフレッド”のメンバーだった。久々に会う相方のフレッド役のピッポは年は取っていたが、2人のコンビネーションは健在だ。さまざまな芸人たちが集まる中、彼らの出番が来た。ところが寄る年波には勝てず、昔のようには上手くいかない。それでも最後まで2人は楽しそうに踊るのだった。

スタジオ内を歩き回る芸人たちは、レーガン大統領やベティ・デイヴィスやクラーク・ゲイブルやプルーストやら他多数のそっくりさんに、やたら高年齢の老人楽団とか、小人の一座やデブ女、殺人犯、はてはローマ教皇逝去の瞬間に鳴いた犬など、要するにマトモではないゲテモノの集まりだ。

ただしそこはフェリーニ、フリークスたちの扱いには年季が入っていて、賑々しい雰囲気で楽しませてくれる。そんなイロモノ番組の、棺桶に片足を突っ込んだような元海軍大将の“前座”として、実は2人は呼ばれたのである。

アメリアはピッポが好きだったのだが、彼の女癖の悪さに辟易して30年前にコンビを解消した。それから金持ちと結婚して、今は未亡人だが裕福で、昔の華やかさを失っていない。対してピッポは彼女と別れてから流浪の人生を送り、孤独で経済的にも恵まれず、しかもアル中である。相変わらず傲岸な態度を取るものの、アメリアとの“格差”は隠しようがない。テレビ局にやって来たのも、出演料欲しさでしかなかった。

このあたりは人生の残酷さを描出して見応えがあるが、それでも2人が昔のようにショーを繰り広げる様子は、見事だ。このスポットライトを浴びる快感を若いときに存分に味わい、今でも機会さえあればそれを“再体験”できる。一瞬の煌めきさえあれば、人はそれを支えに生きていけるものだという、達観したスタンスが感じられる。ラストの処理も申し分ない。主演の2人はまさに“横綱相撲”で、圧倒的な存在感を醸し出している。フランコ・ファブリッツィやトト・ミニョネといった脇の面子も良い。哀歓に満ちた逸品と言える出来だ。

クリスマスの特番に出演するため、ローマの駅に降り立ったアメリア。彼女はタップダンス・コンビ“ジンジャーとフレッド”のメンバーだった。久々に会う相方のフレッド役のピッポは年は取っていたが、2人のコンビネーションは健在だ。さまざまな芸人たちが集まる中、彼らの出番が来た。ところが寄る年波には勝てず、昔のようには上手くいかない。それでも最後まで2人は楽しそうに踊るのだった。

スタジオ内を歩き回る芸人たちは、レーガン大統領やベティ・デイヴィスやクラーク・ゲイブルやプルーストやら他多数のそっくりさんに、やたら高年齢の老人楽団とか、小人の一座やデブ女、殺人犯、はてはローマ教皇逝去の瞬間に鳴いた犬など、要するにマトモではないゲテモノの集まりだ。

ただしそこはフェリーニ、フリークスたちの扱いには年季が入っていて、賑々しい雰囲気で楽しませてくれる。そんなイロモノ番組の、棺桶に片足を突っ込んだような元海軍大将の“前座”として、実は2人は呼ばれたのである。

アメリアはピッポが好きだったのだが、彼の女癖の悪さに辟易して30年前にコンビを解消した。それから金持ちと結婚して、今は未亡人だが裕福で、昔の華やかさを失っていない。対してピッポは彼女と別れてから流浪の人生を送り、孤独で経済的にも恵まれず、しかもアル中である。相変わらず傲岸な態度を取るものの、アメリアとの“格差”は隠しようがない。テレビ局にやって来たのも、出演料欲しさでしかなかった。

このあたりは人生の残酷さを描出して見応えがあるが、それでも2人が昔のようにショーを繰り広げる様子は、見事だ。このスポットライトを浴びる快感を若いときに存分に味わい、今でも機会さえあればそれを“再体験”できる。一瞬の煌めきさえあれば、人はそれを支えに生きていけるものだという、達観したスタンスが感じられる。ラストの処理も申し分ない。主演の2人はまさに“横綱相撲”で、圧倒的な存在感を醸し出している。フランコ・ファブリッツィやトト・ミニョネといった脇の面子も良い。哀歓に満ちた逸品と言える出来だ。