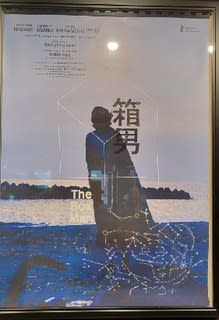

間違いなく日本映画界における主要な女性監督の一人である呉美保の、なんと9年ぶりの作品だ。この長いブランクの背景はよく分からないが(9年前に結婚したことが関係しているのかもしれない)、久々に映画を撮ってくれたことは喜ばしい。本作のクォリティも低くはないレベルであり、今年度の邦画の中でも記憶に残る内容だ。

宮城県の海沿いにある小さな町で生まれた五十嵐大の両親は、耳がきこえない。だから彼は幼い頃から母の“通訳”をすることが日課になっていた。しかし成長するにつれ、大は自らの境遇に違和感を持つようになる。そして20歳になった彼は逃げるように故郷を離れ、東京でその日暮らしに近い生活を送るようになる。作家である五十嵐大の、自伝的エッセイの映画化だ。

オスカーを獲得したアメリカ映画「コーダ あいのうた」(2021年)およびその元ネタのフランス映画「エール!」(2014年)と似た設定だが、こちらは実録物であるだけに、かなり様相が違う。五十嵐は今はライターとして独り立ちをしているので、決して悲劇的な筋書きにはならないことは観る前から分かっている。しかし展開はかなり辛口で、ハートウォーミングなエピソードはあまり前面に出てこない。

主人公は成長するにつれて、周囲との境遇の違いを思い知ることになる。しかも、怪しげな宗教にハマっている祖母や、極道者として知られる祖父とも同居している。当然のことながら彼が受けるストレスは相当なもので、学業も上手くいかずに家を出たのも無理はない。だが、自己を確立出来ないまま見知らぬ土地に行っても状況は好転しないわけで、東京での寄る辺ない生活は孤独感が増すばかり。

それでも、思わぬ出会いがあったり胡散臭い出版社での仕事にありついたりと、大にとって徐々に周囲が見え始める過程には説得力がある。同時に、過去の両親との関係や、今後の身の振り方が可視化されてくるといった構成は非凡かと思う。呉美保の演出は終盤に評価が分かれそうな処理は見られるものの、大方堅実な仕事に終始。今後も映画を撮り続けて欲しい。

主演の吉沢亮は中学生時代から青年期までを演じているが、いずれも違和感が無いのはさすがだ。両親役の忍足亜希子と今井彰人は本当の聴覚障害者だが、本当に良くやっている。特に忍足の柔らかい雰囲気は印象的だ。ユースケ・サンタマリアに烏丸せつこ、でんでん、山本浩司、河合祐三子といった顔ぶれも盤石。下川恭平によるテーマソングは余韻が深い。

宮城県の海沿いにある小さな町で生まれた五十嵐大の両親は、耳がきこえない。だから彼は幼い頃から母の“通訳”をすることが日課になっていた。しかし成長するにつれ、大は自らの境遇に違和感を持つようになる。そして20歳になった彼は逃げるように故郷を離れ、東京でその日暮らしに近い生活を送るようになる。作家である五十嵐大の、自伝的エッセイの映画化だ。

オスカーを獲得したアメリカ映画「コーダ あいのうた」(2021年)およびその元ネタのフランス映画「エール!」(2014年)と似た設定だが、こちらは実録物であるだけに、かなり様相が違う。五十嵐は今はライターとして独り立ちをしているので、決して悲劇的な筋書きにはならないことは観る前から分かっている。しかし展開はかなり辛口で、ハートウォーミングなエピソードはあまり前面に出てこない。

主人公は成長するにつれて、周囲との境遇の違いを思い知ることになる。しかも、怪しげな宗教にハマっている祖母や、極道者として知られる祖父とも同居している。当然のことながら彼が受けるストレスは相当なもので、学業も上手くいかずに家を出たのも無理はない。だが、自己を確立出来ないまま見知らぬ土地に行っても状況は好転しないわけで、東京での寄る辺ない生活は孤独感が増すばかり。

それでも、思わぬ出会いがあったり胡散臭い出版社での仕事にありついたりと、大にとって徐々に周囲が見え始める過程には説得力がある。同時に、過去の両親との関係や、今後の身の振り方が可視化されてくるといった構成は非凡かと思う。呉美保の演出は終盤に評価が分かれそうな処理は見られるものの、大方堅実な仕事に終始。今後も映画を撮り続けて欲しい。

主演の吉沢亮は中学生時代から青年期までを演じているが、いずれも違和感が無いのはさすがだ。両親役の忍足亜希子と今井彰人は本当の聴覚障害者だが、本当に良くやっている。特に忍足の柔らかい雰囲気は印象的だ。ユースケ・サンタマリアに烏丸せつこ、でんでん、山本浩司、河合祐三子といった顔ぶれも盤石。下川恭平によるテーマソングは余韻が深い。