令和6年(2024年)5月3日(金)

原則隔週金曜日、主に地元土浦周辺を歩く「健康ウォーキング同好会」が主催する、

令和6年度(2024年度)第3回、令和6年(2024年)第8回「石神井公園から牧野記念庭園

(東京都練馬区)」ウォーキングに参加した。

この日のコースは、まだ寒さの残る去る3月9日に下見を行っている。

コースを間違って皆さんに心配と迷惑を掛けたくないというのが、その理由である。

果たして今回は石神井公園駅を出発して、道を間違わずに大泉学園駅に辿り着けるだろうか。

荒川沖駅8時5分発の東京上野ライン品川行がホームに入って来た。

この日は祝日(憲法記念日)ということもあって、予想どおり車内は空いていた。

土浦駅からの人は勿論、

荒川沖駅からの人もゆったりと座ることが出来た。

『やっぱりゆっくりと座って行きたいよねっ』

9時6分、日暮里駅に到着。

この日の参加者は24名、予想を上回る参加者だ。

日暮里駅で山手線に乗り換えるため、山手線ホームへ。

山手線(池袋方面)ホームはかなり混雑していた。

『いつもこんな感じなのかねぇ』

9時33分、池袋駅に到着し、地下道を通って西武線方面へ。

9時40分発の急行飯能行き電車の入線を待っているところ。

急行飯能行きは、この日のスタート地石神井公園駅が最初の停車駅となる。

『一駅目が石神井公園駅とは幸先が良いんじゃないっ』

池袋から約10分後の9時50分、定刻通り石神井公園駅に到着した。

駅前で急遽弁当持参に変更した経緯などを説明し、先ずは石神井公園に向けて出発!!

石神井公園駅からいったんふじ大山道方面へ。

直ぐにふじ大山道を左に曲がり・・・

石神井駅前の商店街を石神井公園方面へ。

『いやぁ 今日の天気は素晴らしく良いねぇ』

”ようこそ石神井公園へ あと3分”の表示が。

『石神井公園って駅から近いんだねっ』

暫く進むと・・・

10時1分、石神井公園ボート乗り場に到着した。

石神井公園ボート乗り場の建物

売店もあり、軽食も可能なようだ。

石神井池にはたくさんのボートが繋がれていた。

既に石神井池に漕ぎ出しているボートも。

石神井公園案内図でコースを確認

”ワナを設置しています”の張り紙が

”特定外来生物のアメリカザリガニやブルーギル、オオクチバス、ミシシッピアカミミガメを

駆除しています” 石神井公園サービスセンター 認定NPO法人 生態工房

”週1回中身を確認しています!” などと書かれている。

『ほっとくと特定外来生物が増えすぎちゃうんだろうねっ』

右手に石神井池を眺めながら遊歩道を進む。

石神井池には気持ちよくボートを漕ぐ人たちが。

対岸の景色

『まるで緑に包まれてる感じだねっ』

洋風の邸宅なども見える。

『素敵な家だよねっ』 『あんな家に住んでみたいわねっ』

メタセコイアとラクウショウの大木が植えられている。

『どっちがメタセコイアなのかラクウショウなのか分からないねぇ』

石神井池の遊歩道を進む、当会最年長のKKさん。

この3月に90歳の卒寿を迎えたが、元気そのものである。

石神井池に建てられた「聖衣」

作者:三澤憲司 設置月日:1984年(昭和59年)3月31日 と紹介されている。

材質はイタリア産白大理石で高さ5.6m、重量は23t とのこと。

10時22分、けやき広場に到着。

この先弁当摂取地及び牧野記念庭園までトイレはないため、出来ればここ(けやき広場)で

済ませておきたいという考えで、休憩することにした次第。

しばしの休憩

10時28分、トイレを済ませ、井草通りを横断して

三宝寺池方面へ。

三宝寺池を反時計回りで進む。

『あらぁ もう花菖蒲が咲いてるよ~』

アサザ

池沼に生育する多年草です。アメリカザリガニなどの食害で消滅してしまいました。

しかし、その後水元公園から移植し、少しづつ増やしてきました、と表示されている。

『アサザって霞ヶ浦にも生えているわよねっ』

三宝寺池

メタセコイアも植えられている。

厳島神社と東屋が見える。

緑に覆われた遊歩道を進む。

三宝寺池

『青い空と三宝寺池が見事にマッチしてるね~っ』

『今日来て良かったぁ』

10時45分、厳島神社に到着

厳島神社に参拝した後は、東屋に行ってみることに。

いつの間にか鯉が寄って来た。

『いやぁ 随分でっかい鯉だなぁ』

遊歩道を進む。

水神社を視界を遮るように斜めに生えている大きな松の木が印象的である。

さらに遊歩道を進むと・・・

10時57分、石神井城址碑前に到着した。

石神井城は、中世武士の豊島氏の城です。

豊島氏は、葛西・江戸両氏とともに、秩父平氏で、南北朝時代には石神井郷を領有していました。

室町時代に城主の豊島勘解由吉座衛門尉(泰経)は、関東管領の上杉顕定に背いた長尾景春に

味方しましたが、そのために顕定を援助していた上杉定正の重臣である江戸城主の太田道灌に

より攻められ、文明九年(1477)四月、落城したと伝えられています。(以下略)

令和三年三月 練馬区教育委員会

坂道を上って行くと・・・

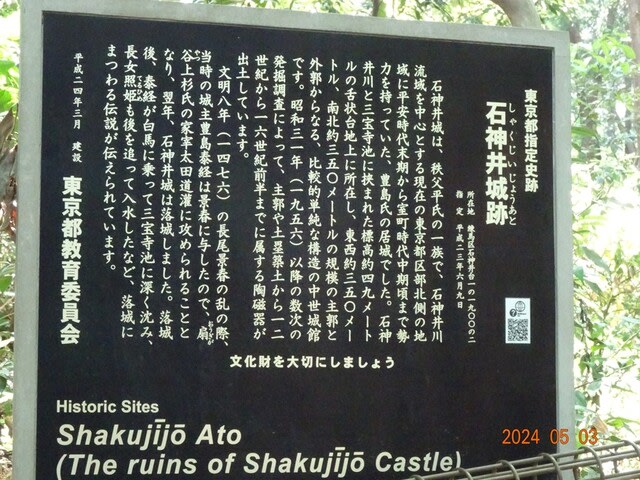

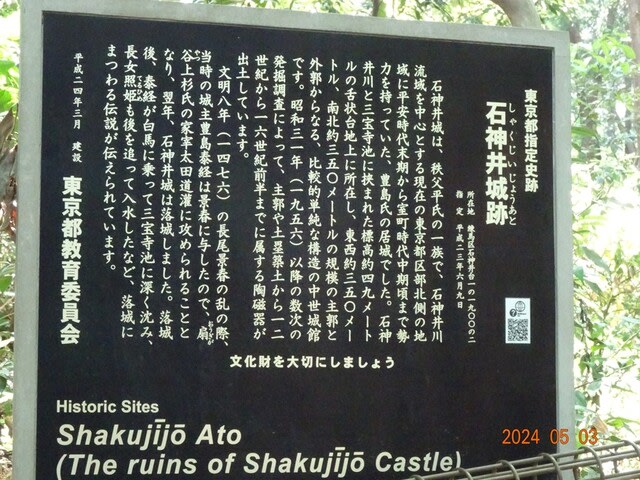

東京都指定史跡 石神井城跡の説明板があった。

(内容は石神井城址前の説明板とほぼ同様)

石神井城跡は木々が生い茂り森のような状態になっていた。

周囲は金網で囲まれており、中には入れないようになっている。

石神井城址を後にして、三宝寺へ。

石神井城跡(左側)と三宝寺(右側)の間にある小さな径を進むと、

大きくて立派な門構えの家があった。

その門前を右に曲がって、小さな径を進み、

さらに右に折れて細い径を進むと・・・

11時7分、三宝寺の境内に出た。

境内に小さなトイレがあったようで、何名かがここが最後だろうからと行ってしまった。

ここは待つしかない。

境内には満開状態のシャクナゲが・・・思わず見惚れてしまった。

『この石楠花はこれはほんとに綺麗よねっ』

トイレに行った人が戻って来たので、先ほどの境内案内図に従って、境内を廻って観ることに。

三宝寺本堂

真言宗智山派の寺院

関東三十六不動尊の札所となっている。

根本大堂の手前に境内の四国八十八ヶ寺を巡る案内地図があった。

緑色で表示されているのは、徳島県(阿波の霊場、1番霊山寺から23番薬王寺)、

青色は高知県(土佐の霊場、24番最御崎寺から39番延光寺)、

茶色は愛媛県(伊予の霊場、40番観自在寺から65番三角寺)、

紫色は香川県(讃岐の霊場、66番雲辺寺から88番大窪寺)となっている。

最後の大窪寺の石碑は根本大堂の傍に戻るように設置されている。

根本大堂

根本大堂から太子堂(奥の院)へ向かう小さな通路があり、

通路の両側には各寺の名が刻まれた石碑が順に設置されていた。

太子堂(奥の院)

建物什宝調書控には「経堂」として載せられているもので、絵図面によれば、古来ほぼ現在地の

近くにあったと思われる。

昔は一切経等を納めた経蔵であったが、これに千体地蔵と弘法大師を安置したので、専ら太子堂

と呼ばれていた、と紹介されていた。

修行太子像

両脇に”南無大師遍照金剛”の幟が

三宝寺本堂と御成門の中間に大黒堂と地蔵堂があった。

お堂の中では大勢のお坊さんたちが揃って般若心経を唱えていた。

お経に合わせてリズムを取るような心地よい太鼓の音も聞こえた。

『まるでコーラスを聴いているようだねっ』

大黒堂と地蔵堂前に”ねりまの名木”として指定されているアカマツがあった。

樹高17m、幹の太さ2.5m

こちらはサルスベリで、樹高10m、幹の太さ1.5m

三宝寺の山門(御成門)

重厚な造りの四脚門で、主柱や控柱は上下を細め、肩を丸めた粽(ちまき)付円柱。

頭貫の獅子、像や獏の彫刻などに、江戸時代後期の特徴が示されている。

練馬区教育委員会

江戸時代は徳川3代将軍家光が狩猟でこの地を訪れた際に立ち寄っている。

以来山門は御成門と呼ばれている。

御成門を潜って三宝寺を出て右方向へ。

直ぐに右に曲がり、江戸時代以前から江戸と所沢を結ぶ古道だった旧早稲田通りへ。

旧早稲田通りを進むと・・・

11時31分、石神井氷川神社の参道前を通過

さらに旧早稲田通りを進む。

ここから先は車は一方通行となっている。

個人宅ではあるが、満開のバラが美しい。

さらに進むと、庚申塚という交差点があり、

道路を渡った所に庚申塚があった。

庚申塚

庚申塚の少し先の案内板によると、この道は「所沢道」と呼ばれていたとの説明があった。

所沢道は、八成橋で杉並区から練馬区へ入ります。

禅定院の門前で向きを西に変え、道場寺・三宝院を通って、富士街道を斜断した後、

南大泉を経て保谷市に入り、所沢へと通じています。

概ね今の「早稲田通り」です。(以下略)

昭和59年3月 練馬区教育委員会

住宅地の中に大きな畑があり、キャベツが植えられていた。

『いやぁ凄いっ! ここは練馬区なんだねぇ』

江戸時代は大山詣りの参詣道として活用されたふじ大山道(富士街道)を進み、

右側にRoyal Hostがある交差点を右へ。

そのまま進むと大泉学園駅に行けるが・・・

300mほど先の井頭の信号を左折して、

50mほど進むと・・・

12時4分、この日弁当を食べることにしている「井頭こぶし憩いの森公園」に到着した。

公園内を100mほど進んだ所に、

いくつかのベンチがあった。

子供連れの親子何組かの姿も見られたが、他には誰もいなかった。

『ここで弁当にしましょうっ!!』

弁当タイム(1)

『お腹空いちゃったなぁ』

弁当タイム(2)

何時も夫婦仲良く睦まじく。

弁当タイム(3)

『丁度上手い具合に人数分のベンチがあったんだよねっ』

弁当タイム(4)

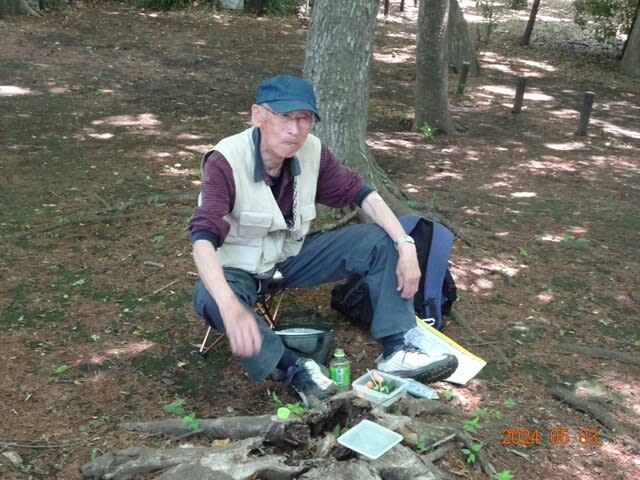

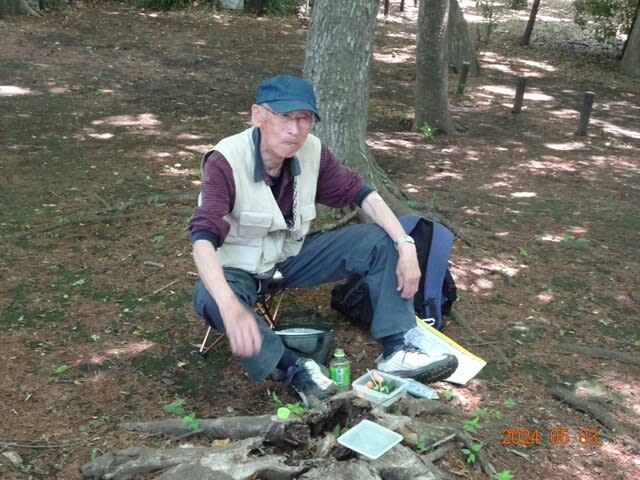

リュックに腰掛けるKKさん。

お馴染みの光景だ。

弁当が終わり、12時45分、牧野記念庭園へ。

練馬区立南大泉小学校前を通過し、

住宅地内を幾つか曲がって進むと・・・

13時1分、目指していた牧野記念庭園の正門前に到着した。

庭園内の見学は自由行動として、13時30分に入口に集まってもらうことにした。

見学料金は嬉しいことに無料である。

『いやぁ 我々にとって無料は有難いよねっ』

何名かはVTRを視聴できる講習室へ。

ご案内

牧野記念庭園は世界的植物学者の牧野富太郎が大正15年(1926)から30年間暮らした

居宅の跡地を整備した。

昭和33年に開園し、平成22年8月にリニューアルした。

博士ゆかりの品を見学できる展示館もある。

園内には300種類以上の草木が植栽され、その中にはスエコザサ、仙台屋(センダイヤ:桜)、

ヘラノキなど珍しい植物も数多く含まれる。

最奥の建屋内には、牧野博士が生前、研究や執筆に没頭した書斎と書庫が当時のままに

保存されている。 昭和33年12月 練馬区

公園内には牧野富太郎博士の実物大の絵や、

直ぐ近くに牧野富太郎博士の胸像があった。

牧野記念庭園の牧野博士の胸像を囲むように植えられたスエコザサは、昭和2年(1927)に

博士が高知市の仙台屋の前で発見した笹の新種だそう。

当時、博士の妻・壽衛(すゑ)は病床にあり、翌年他界した。

博士は妻への感謝と愛情を込めてこの笹に「ササ・スエコアナ・マキノ」と命名した、そうだ。

ねりまの名木センダイヤ ザクラ

園内には牧野博士が高知市の仙台屋の前で発見して命名したもので、親木は枯死しており希少な

ことから指定されました、とのこと。

樹高:8m、幹の太さ:1.4m

メタセコイアの大木もあった。

園内の様子(1)

園内の様子(2)

園内の様子(3)

園内の様子(4)

熱心にスマホカメラで写真を撮っている人も。

ちょと疲れた様子

13時31分、牧野記念庭園を後にして、大泉学園駅へ。

ゴールの大泉学園駅を目指す。

間もなく大泉学園駅だ。

駅前の信号を横断すると・・・

13時39分、ゴールの大泉学園駅に到着した。

この日はここで解散というような形となり、自分たちは西部池袋線で池袋へ向かい、

山手線日暮里駅で常磐線に乗り換えて帰路に就いた。

15時38分、荒川沖駅に到着した。

疲れを癒そうということで、地元の数名が駅前の「や台ずし」に寄って行くことにした。

平日は16時開店だが、土日祝日は15時開店となっている。

『かんぱ~いっ』

『やっぱ生ビールは美味いねっ』 『これがあるから楽しいんだよねっ』

『かんぱ~いっ』

『これで少しは疲れが取れるようだねっ』

『皆さん、今日は大変お疲れさまでしたぁ』

石神井公園から牧野記念庭園ウォーキングが無事終了した。

天気は快晴、これ以上は望めないウォーキング日和だったと言っても過言ではないと思う。

下見の時は弁当は大泉学園駅周辺または池袋の大手デパートででもと考えており、弁当持参

ではなかったのだが、その考えは甘かったというのが、見直すべき点として上げられる。

大泉学園駅周辺は食べ物店は殆どなく、池袋の大手デパートのレストラン街は、週末は特に

大混雑で、長時間待たされるという状態だったのだ。

そのため、例会1週間前に、弁当持参で参加するよう連絡網で周知を図ったのは正解だったと

思っている。

今後の都内各所のウォーキングは、都内各所での食事も悪くはないが、下見をしっかりと行い、

弁当持参も考慮に入れながら計画しなければと思っている。

この日の万歩計は、16,000歩を計測していた。

”ウマさんの「健康ウォーキングの会」の目次”へ戻る。

原則隔週金曜日、主に地元土浦周辺を歩く「健康ウォーキング同好会」が主催する、

令和6年度(2024年度)第3回、令和6年(2024年)第8回「石神井公園から牧野記念庭園

(東京都練馬区)」ウォーキングに参加した。

この日のコースは、まだ寒さの残る去る3月9日に下見を行っている。

コースを間違って皆さんに心配と迷惑を掛けたくないというのが、その理由である。

果たして今回は石神井公園駅を出発して、道を間違わずに大泉学園駅に辿り着けるだろうか。

荒川沖駅8時5分発の東京上野ライン品川行がホームに入って来た。

この日は祝日(憲法記念日)ということもあって、予想どおり車内は空いていた。

土浦駅からの人は勿論、

荒川沖駅からの人もゆったりと座ることが出来た。

『やっぱりゆっくりと座って行きたいよねっ』

9時6分、日暮里駅に到着。

この日の参加者は24名、予想を上回る参加者だ。

日暮里駅で山手線に乗り換えるため、山手線ホームへ。

山手線(池袋方面)ホームはかなり混雑していた。

『いつもこんな感じなのかねぇ』

9時33分、池袋駅に到着し、地下道を通って西武線方面へ。

9時40分発の急行飯能行き電車の入線を待っているところ。

急行飯能行きは、この日のスタート地石神井公園駅が最初の停車駅となる。

『一駅目が石神井公園駅とは幸先が良いんじゃないっ』

池袋から約10分後の9時50分、定刻通り石神井公園駅に到着した。

駅前で急遽弁当持参に変更した経緯などを説明し、先ずは石神井公園に向けて出発!!

石神井公園駅からいったんふじ大山道方面へ。

直ぐにふじ大山道を左に曲がり・・・

石神井駅前の商店街を石神井公園方面へ。

『いやぁ 今日の天気は素晴らしく良いねぇ』

”ようこそ石神井公園へ あと3分”の表示が。

『石神井公園って駅から近いんだねっ』

暫く進むと・・・

10時1分、石神井公園ボート乗り場に到着した。

石神井公園ボート乗り場の建物

売店もあり、軽食も可能なようだ。

石神井池にはたくさんのボートが繋がれていた。

既に石神井池に漕ぎ出しているボートも。

石神井公園案内図でコースを確認

”ワナを設置しています”の張り紙が

”特定外来生物のアメリカザリガニやブルーギル、オオクチバス、ミシシッピアカミミガメを

駆除しています” 石神井公園サービスセンター 認定NPO法人 生態工房

”週1回中身を確認しています!” などと書かれている。

『ほっとくと特定外来生物が増えすぎちゃうんだろうねっ』

右手に石神井池を眺めながら遊歩道を進む。

石神井池には気持ちよくボートを漕ぐ人たちが。

対岸の景色

『まるで緑に包まれてる感じだねっ』

洋風の邸宅なども見える。

『素敵な家だよねっ』 『あんな家に住んでみたいわねっ』

メタセコイアとラクウショウの大木が植えられている。

『どっちがメタセコイアなのかラクウショウなのか分からないねぇ』

石神井池の遊歩道を進む、当会最年長のKKさん。

この3月に90歳の卒寿を迎えたが、元気そのものである。

石神井池に建てられた「聖衣」

作者:三澤憲司 設置月日:1984年(昭和59年)3月31日 と紹介されている。

材質はイタリア産白大理石で高さ5.6m、重量は23t とのこと。

10時22分、けやき広場に到着。

この先弁当摂取地及び牧野記念庭園までトイレはないため、出来ればここ(けやき広場)で

済ませておきたいという考えで、休憩することにした次第。

しばしの休憩

10時28分、トイレを済ませ、井草通りを横断して

三宝寺池方面へ。

三宝寺池を反時計回りで進む。

『あらぁ もう花菖蒲が咲いてるよ~』

アサザ

池沼に生育する多年草です。アメリカザリガニなどの食害で消滅してしまいました。

しかし、その後水元公園から移植し、少しづつ増やしてきました、と表示されている。

『アサザって霞ヶ浦にも生えているわよねっ』

三宝寺池

メタセコイアも植えられている。

厳島神社と東屋が見える。

緑に覆われた遊歩道を進む。

三宝寺池

『青い空と三宝寺池が見事にマッチしてるね~っ』

『今日来て良かったぁ』

10時45分、厳島神社に到着

厳島神社に参拝した後は、東屋に行ってみることに。

いつの間にか鯉が寄って来た。

『いやぁ 随分でっかい鯉だなぁ』

遊歩道を進む。

水神社を視界を遮るように斜めに生えている大きな松の木が印象的である。

さらに遊歩道を進むと・・・

10時57分、石神井城址碑前に到着した。

石神井城は、中世武士の豊島氏の城です。

豊島氏は、葛西・江戸両氏とともに、秩父平氏で、南北朝時代には石神井郷を領有していました。

室町時代に城主の豊島勘解由吉座衛門尉(泰経)は、関東管領の上杉顕定に背いた長尾景春に

味方しましたが、そのために顕定を援助していた上杉定正の重臣である江戸城主の太田道灌に

より攻められ、文明九年(1477)四月、落城したと伝えられています。(以下略)

令和三年三月 練馬区教育委員会

坂道を上って行くと・・・

東京都指定史跡 石神井城跡の説明板があった。

(内容は石神井城址前の説明板とほぼ同様)

石神井城跡は木々が生い茂り森のような状態になっていた。

周囲は金網で囲まれており、中には入れないようになっている。

石神井城址を後にして、三宝寺へ。

石神井城跡(左側)と三宝寺(右側)の間にある小さな径を進むと、

大きくて立派な門構えの家があった。

その門前を右に曲がって、小さな径を進み、

さらに右に折れて細い径を進むと・・・

11時7分、三宝寺の境内に出た。

境内に小さなトイレがあったようで、何名かがここが最後だろうからと行ってしまった。

ここは待つしかない。

境内には満開状態のシャクナゲが・・・思わず見惚れてしまった。

『この石楠花はこれはほんとに綺麗よねっ』

トイレに行った人が戻って来たので、先ほどの境内案内図に従って、境内を廻って観ることに。

三宝寺本堂

真言宗智山派の寺院

関東三十六不動尊の札所となっている。

根本大堂の手前に境内の四国八十八ヶ寺を巡る案内地図があった。

緑色で表示されているのは、徳島県(阿波の霊場、1番霊山寺から23番薬王寺)、

青色は高知県(土佐の霊場、24番最御崎寺から39番延光寺)、

茶色は愛媛県(伊予の霊場、40番観自在寺から65番三角寺)、

紫色は香川県(讃岐の霊場、66番雲辺寺から88番大窪寺)となっている。

最後の大窪寺の石碑は根本大堂の傍に戻るように設置されている。

根本大堂

根本大堂から太子堂(奥の院)へ向かう小さな通路があり、

通路の両側には各寺の名が刻まれた石碑が順に設置されていた。

太子堂(奥の院)

建物什宝調書控には「経堂」として載せられているもので、絵図面によれば、古来ほぼ現在地の

近くにあったと思われる。

昔は一切経等を納めた経蔵であったが、これに千体地蔵と弘法大師を安置したので、専ら太子堂

と呼ばれていた、と紹介されていた。

修行太子像

両脇に”南無大師遍照金剛”の幟が

三宝寺本堂と御成門の中間に大黒堂と地蔵堂があった。

お堂の中では大勢のお坊さんたちが揃って般若心経を唱えていた。

お経に合わせてリズムを取るような心地よい太鼓の音も聞こえた。

『まるでコーラスを聴いているようだねっ』

大黒堂と地蔵堂前に”ねりまの名木”として指定されているアカマツがあった。

樹高17m、幹の太さ2.5m

こちらはサルスベリで、樹高10m、幹の太さ1.5m

三宝寺の山門(御成門)

重厚な造りの四脚門で、主柱や控柱は上下を細め、肩を丸めた粽(ちまき)付円柱。

頭貫の獅子、像や獏の彫刻などに、江戸時代後期の特徴が示されている。

練馬区教育委員会

江戸時代は徳川3代将軍家光が狩猟でこの地を訪れた際に立ち寄っている。

以来山門は御成門と呼ばれている。

御成門を潜って三宝寺を出て右方向へ。

直ぐに右に曲がり、江戸時代以前から江戸と所沢を結ぶ古道だった旧早稲田通りへ。

旧早稲田通りを進むと・・・

11時31分、石神井氷川神社の参道前を通過

さらに旧早稲田通りを進む。

ここから先は車は一方通行となっている。

個人宅ではあるが、満開のバラが美しい。

さらに進むと、庚申塚という交差点があり、

道路を渡った所に庚申塚があった。

庚申塚

庚申塚の少し先の案内板によると、この道は「所沢道」と呼ばれていたとの説明があった。

所沢道は、八成橋で杉並区から練馬区へ入ります。

禅定院の門前で向きを西に変え、道場寺・三宝院を通って、富士街道を斜断した後、

南大泉を経て保谷市に入り、所沢へと通じています。

概ね今の「早稲田通り」です。(以下略)

昭和59年3月 練馬区教育委員会

住宅地の中に大きな畑があり、キャベツが植えられていた。

『いやぁ凄いっ! ここは練馬区なんだねぇ』

江戸時代は大山詣りの参詣道として活用されたふじ大山道(富士街道)を進み、

右側にRoyal Hostがある交差点を右へ。

そのまま進むと大泉学園駅に行けるが・・・

300mほど先の井頭の信号を左折して、

50mほど進むと・・・

12時4分、この日弁当を食べることにしている「井頭こぶし憩いの森公園」に到着した。

公園内を100mほど進んだ所に、

いくつかのベンチがあった。

子供連れの親子何組かの姿も見られたが、他には誰もいなかった。

『ここで弁当にしましょうっ!!』

弁当タイム(1)

『お腹空いちゃったなぁ』

弁当タイム(2)

何時も夫婦仲良く睦まじく。

弁当タイム(3)

『丁度上手い具合に人数分のベンチがあったんだよねっ』

弁当タイム(4)

リュックに腰掛けるKKさん。

お馴染みの光景だ。

弁当が終わり、12時45分、牧野記念庭園へ。

練馬区立南大泉小学校前を通過し、

住宅地内を幾つか曲がって進むと・・・

13時1分、目指していた牧野記念庭園の正門前に到着した。

庭園内の見学は自由行動として、13時30分に入口に集まってもらうことにした。

見学料金は嬉しいことに無料である。

『いやぁ 我々にとって無料は有難いよねっ』

何名かはVTRを視聴できる講習室へ。

ご案内

牧野記念庭園は世界的植物学者の牧野富太郎が大正15年(1926)から30年間暮らした

居宅の跡地を整備した。

昭和33年に開園し、平成22年8月にリニューアルした。

博士ゆかりの品を見学できる展示館もある。

園内には300種類以上の草木が植栽され、その中にはスエコザサ、仙台屋(センダイヤ:桜)、

ヘラノキなど珍しい植物も数多く含まれる。

最奥の建屋内には、牧野博士が生前、研究や執筆に没頭した書斎と書庫が当時のままに

保存されている。 昭和33年12月 練馬区

公園内には牧野富太郎博士の実物大の絵や、

直ぐ近くに牧野富太郎博士の胸像があった。

牧野記念庭園の牧野博士の胸像を囲むように植えられたスエコザサは、昭和2年(1927)に

博士が高知市の仙台屋の前で発見した笹の新種だそう。

当時、博士の妻・壽衛(すゑ)は病床にあり、翌年他界した。

博士は妻への感謝と愛情を込めてこの笹に「ササ・スエコアナ・マキノ」と命名した、そうだ。

ねりまの名木センダイヤ ザクラ

園内には牧野博士が高知市の仙台屋の前で発見して命名したもので、親木は枯死しており希少な

ことから指定されました、とのこと。

樹高:8m、幹の太さ:1.4m

メタセコイアの大木もあった。

園内の様子(1)

園内の様子(2)

園内の様子(3)

園内の様子(4)

熱心にスマホカメラで写真を撮っている人も。

ちょと疲れた様子

13時31分、牧野記念庭園を後にして、大泉学園駅へ。

ゴールの大泉学園駅を目指す。

間もなく大泉学園駅だ。

駅前の信号を横断すると・・・

13時39分、ゴールの大泉学園駅に到着した。

この日はここで解散というような形となり、自分たちは西部池袋線で池袋へ向かい、

山手線日暮里駅で常磐線に乗り換えて帰路に就いた。

15時38分、荒川沖駅に到着した。

疲れを癒そうということで、地元の数名が駅前の「や台ずし」に寄って行くことにした。

平日は16時開店だが、土日祝日は15時開店となっている。

『かんぱ~いっ』

『やっぱ生ビールは美味いねっ』 『これがあるから楽しいんだよねっ』

『かんぱ~いっ』

『これで少しは疲れが取れるようだねっ』

『皆さん、今日は大変お疲れさまでしたぁ』

石神井公園から牧野記念庭園ウォーキングが無事終了した。

天気は快晴、これ以上は望めないウォーキング日和だったと言っても過言ではないと思う。

下見の時は弁当は大泉学園駅周辺または池袋の大手デパートででもと考えており、弁当持参

ではなかったのだが、その考えは甘かったというのが、見直すべき点として上げられる。

大泉学園駅周辺は食べ物店は殆どなく、池袋の大手デパートのレストラン街は、週末は特に

大混雑で、長時間待たされるという状態だったのだ。

そのため、例会1週間前に、弁当持参で参加するよう連絡網で周知を図ったのは正解だったと

思っている。

今後の都内各所のウォーキングは、都内各所での食事も悪くはないが、下見をしっかりと行い、

弁当持参も考慮に入れながら計画しなければと思っている。

この日の万歩計は、16,000歩を計測していた。

”ウマさんの「健康ウォーキングの会」の目次”へ戻る。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます