原則隔週金曜日、主に地元土浦周辺を歩く「健康ウォーキング同好会」が主催する、

令和6年度(2024年度)第8回、令和6年(2024年)第13回「雨引観音から雨引山(桜川市)」

ウォーキングに参加した。

前回実施した「国分寺お鷹の道~殿ヶ谷戸庭園へ」は、6月22日だったことから、あれから

実に3か月半以上が経過したことになる。

7月・8月の暑い期間は夏休みとして例会は実施せず、9月から後半の例会に入る予定だった

のだが、今年の暑さは異常と言えるものだった。

9月に入っても最高気温は連日夏日(30℃)を越え、猛暑日(35℃)に迫る暑い日が

続いたため、実施を見送らざるを得なかった、という次第。

暑さが幾分落ち着いたかなと思われた9月27日(金)には、生憎雨の予報のため中止となり、

結局9月中は一度も実施出来なかったと言うのが実情である。

ということで、今回の”雨引観音から雨引山(桜川市)”が後半の最初の例会となった。

この日は朝から晴れの天気で桜川市の予想最高気温は24℃、絶好のウォーキング日和となった。

第一集合場所の乙戸沼公園の銀杏並木は黄色に色付き始めた。

こちら乙戸沼は、いつもと変わらぬ心休まる景色を見せてくれる。

この日乙戸沼公園に集まったのは、5名。

車2台に分乗して出発地の雨引観音駐車場に向かった。

10時15分、雨引観音駐車場に到着した。

見えている建物は、平成23年12月に完成した新本坊で、鉄筋コンクリート二階建てで、

金剛組によって施工された、とのこと。

(”雨引観音”より)

駐車場には既にいつもと変わらない元気そうな皆さんが集まっていた。

乙戸沼公園を先に出発した1台と別のもう1台が見当たらない。

どうやら上の方にある別の駐車場へ行ってしまったようだ。

2台がこちらに向かっている間にこの日の地図や次回バスハイクの資料、連絡票(改定版)

などを配布した。

結局この日の参加者は15名となった。

地元にしてはやや少ないといった感じではある。

3か月半ぶりの例会となることから、TK会長からは幾度となく『あまり無理はしないように』

との呼びかけがあった。

皆さんも納得されていたようだ。

10時32分、ほぼ予定どおりに、先ずは雨引観音へ向けて出発である。

先頭はTK会長(84)が務める。相変わらず元気である。

駐車場の向いの雨引観音の黒門を潜り、

黒門を潜ると長い磴道(とうどう)の大石段が続く。

磴道(とうどう)の石段は、

文政4年(1821)より1年2ヶ月の歳月を費して完成した大石段で、145段あるとのこと。

この大石段は俗に厄除けの石段といい、一段一段登るごとに「南無観世音菩薩」と称号を唱えて

登れば、145段を登りつめた時、厄が落ちるといわれているそうだ。

石段の両側には10種3000株のアジサイが植えられており、

梅雨時には新緑に映えて咲き乱れ、参詣する人々を迎える。

『アジサイが咲く頃に来てみたいわねっ』

仁王門

建長6年(1254)宗尊親王の建立した門で、鎌倉時代の仏師康慶の彫刻した仁王尊を

祠っている。

仁王尊は二躯であり、一体は阿の字、

一体は吽の字を示現すといい、力感溢れる名彫刻といわれる。

現在の建物は、天和2年(1628)十四世堯長が再建したものであり、茨城県指定文化財に

指定されている。

仁王門を潜ってさらに石段を上って行くと・・・

10時40分、右手に本堂(観音堂)が現れた。

(以下”雨引観音”より)

創建当初の本堂については不詳でありますが、記録によれば建長6年(1254)宗尊親王深く

当山観音を尊崇し、由緒ある仏堂が朽壊しているのを嘆かれ、 執権北条時頼に諭して

当山本堂を再建せられたといわれ、工竣成して後三百貫文の封を賜ったと伝えられています。

文明6年(1474)真壁城主真壁久幹及び舎弟高幹の両名の合力によって五間四面の本堂が

落成しました。

その後本堂狭隘をつげるに及んで大永6年(1526)真壁治幹大檀那として七間四面の堂宇に

改築されました。

その後平成10年秋に、屋根瓦葺き替え及び塗り替えを行いました。

多宝塔

(以下”雨引観音”より)

天平年中(730)聖武天皇の后、光明皇后の造建したものが嚆矢(こうし:注)です。

天和3年(1683)当山十四世堯長が、三重塔を再建しようとして良材を集めて塔の第二重目

まで建設したが、病のため果たせず、十五世堯宗は先師の遺命を奉じて翌 貞享元年正月、

工事を進めて円成しました。

ところが不思議にも、本堂が震動して観世音が自然開帳となり、群衆は数十日にわたって

雲集し建築の費用もとめざるに集まった といわれています。

嘉永6年(1853)元盛暢光両師協力して十万人講を勧進して、三重塔を改め多宝塔としたのが

現在の塔です。

(注:《昔中国で戦いを始めるとき、敵陣に向かって鏑矢を射たところから》物事のはじまり。

最初を意味する。)

境内には宮参りの参詣者とみられる人たちの姿が見られた。

こちらは双子の宮参りである。

『あらぁ 可愛いっ!!』

7月中旬に生まれた、とのこと。

二人とも女の子だそうである。

『本当に可愛いわねっ』

皆さん、体調を整えて・・・

『そろそろ雨引山を目指しましょうかっ!!』

男性陣は逸る気満々である。

10時46分、雨引山目指して出発!

『お気をつけ いってらっしゃい』(雨引山 楽法寺)

『それでは行って来ま~すっ』

10時47分、雨引山登山道入り口を通過。

最初は緩やかな坂道を進む。

後に続く皆さん。

先頭を行くTK会長の脚は軽そうだ。

早朝に自宅近くを歩くのが日課となっているそうである。

8,000歩が目標とのこと。

『しかし、会長速いよねっ』

会長の脚の速さには、皆さん一様に感心している。

これが毎日の散歩の成果なのだろう、見習いたいものだ。

『この辺りの坂道は急じゃないからそれほどきつくないわねっ』

時間があれば季節の花を求めて近くの低山を歩き回っているというTM子さんは余裕の様子。

上り始めて10分ほどすると、道の傾斜が急になって来た。

『やっぱり坂道は堪えるよねっ』

『滑り易いので気を付けて~っ』

薄暗い森の中、急な斜面を歩くこと約10分の11時ちょうど、最初の分岐点に到着した。

ここで一息入れることにしよう。

『けっこう暑くなって来たわねっ』

『最後尾のGはまだかなっ?』

最後尾のGが到着したところで、再び雨引山山頂を目指す。

11時9分、関東ふれあいの道の標識前を通過。

雨引観音から1.4Km、雨引山まで0.8Kmと表示されている。

最初の分岐点までの斜面ほどではないが、けっこう急な坂道が続く。

11時21分、最初の分岐点から約15分ほどの所にある2番目の分岐点に到着。

左雨引山0.5Km・御嶽山2.8Km、右加波山6.0Kmと表示されている。

『雨引山まであと500mか、もう直ぐだねっ』後続Gを待っている会長たちは余裕である。

5分ほど遅れて最後尾Gが到着した。

11時28分、最後尾Gが休む間もなく、雨引山山頂を目指して出発!

雨引山山頂を目指す。

周りは陽が差し込んで明るく、坂道もやや緩やかである。

後続Gが続く。

最後尾Gも直ぐ後ろに続く。

後続Gの後ろに付いて進む。

木の根元にタマゴタケ(たまご茸)が生えていた。

とてもカラフルだが、外見に似合わずとても美味しいきのこだそう。

自分は一度も食べたことはないが、どんな味がするのだろう?

11時44分、前方に雨引山山頂の四阿が見えて来た。

11時45分、雨引山山頂(409m)に到着。

雨引観音の本堂前を10時46分に出発したので、ほぼ1時間かかったことになる。

山は苦手と言うSZ子さんだが、何とか上り切った。

既に何組かの先客Gが弁当を広げていた。

雨引山の説明板

その反対側には関東ふれあいの道コースが紹介されていた。

雨引山の山頂からは筑波山の男体山(右871m)と女体山(左877m)がやや霞んで見えた。

手前の木々が邪魔をして視界を遮っているのが気になる。

少しだけなら伐採してくれても良いのではないかな~、とも思った。

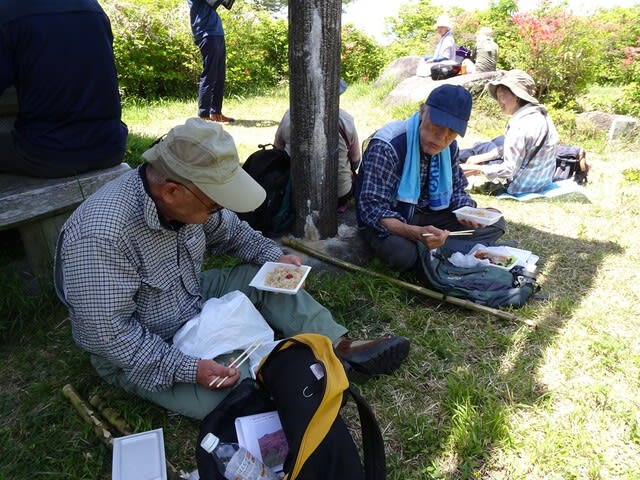

空いているベンチを見つけて、弁当タイム(1)だ。

弁当タイム(2)

弁当タイム(3)

弁当タイム(4)

弁当タイム(5)

弁当タイム(6)

先客Gが使用していたテーブルが空いたので、二人で利用させてもらった。

弁当タイムも終わったことから、下山することにした。

『いやぁ 今日の弁当は何時になく美味かったなぁ!』

『天気が本当に素晴らしかったよねっ』

満足そうな笑顔が広がっている。

12時32分、TK会長を先頭に下山開始!!

『下りは楽だからそんなに時間はかからないでしょうよぉっ』

上着を着ている人や手袋を着用している人も。

『山頂は意外に気温が低くて、日陰にいると寒さを感じたんだよなぁ』

山は苦手なSZ子さん、皆さんが暖かく見守る中、ゆっくりではるがマイペースで下る。

丸太の階段を下る。

SZ子さんのペースに合わせてゆっくりと下る皆さん。

当会会員の優しい心遣いである。

下り始めて約12分、雨引観音と加波山への分岐点に到着した。

雨引観音へはあと1.7Kmとある。

後続Gの皆さんも揃って分岐点に下りて来た。

ゴールの雨引観音を目指してなだらかな坂道を下る。

12時54分、関東ふれあいの道の標識を通過。

雨引観音へはあと1.4Kmである。

後ろが気になる先頭G、立ち止まって後を振り返る。

程なく後続Gが後ろに続く。

13時ちょうど、1番目の分岐点を通過。

ここから滑り易く急な坂道区間が続くので注意が必要だ。

薄暗い森の滑り易く急な坂道区間を歩くこと約8分、四苦八苦しながらもようやく

平らな場所に出ることが出来た。

ここまで来れば、ゴールはもう直ぐだ。

雨引観音本堂の屋根が見えて来た。

本堂手前左側に東照山王権現社殿が建立されている。

県指定文化財 東照山王権現社殿

(前略)

社殿内からは、徳川家康神像(本像)一軀と徳川将軍歴代(十四代)の位牌や東照大権現宮

と山王大権現宮の棟札も発見された。

東照大権現と山王大権現は、享保十二年(1727)第十八世吽教上人によって合祀再建

されるまでは、別々に祀られていた。

吽教上人は、両権現が腐朽甚だしくなったので、一堂に合祀して新しく造営したのである。

このため、名称も「東照山王権現宮」と呼ぶようになった。

合祀の理由として棟札には二つの権現とも本地も同じ、醫王善逝(薬師如来)であるから

としている。

平成十年三月 大和村教育委員会

13時13分、全員無事にゴールの雨引観音本堂に到着した。

下り開始が12時32分だったことから、下りは約40分かかったということになる。

上りより20分ほど早かったということになる。

雨引観音本堂付近に雨引観音名物の孔雀を見かけた。

雨引観音名物の孔雀は、全く人を怖がったりせずに悠々と歩いている。

TK会長から労いの挨拶に続いて、『次回(10/19)のバスハイク、大いに楽しみにしましょう!』

というエールが発せられた。

複数の会員の方から、ここ(雨引観音本堂前)で解散してはどうか、という提案があった

ことから、ここで解散することにした。

『それでは皆さん、今日は大変お疲れさまでしたぁ』

『帰りは充分に気を付けて~っ』

自車に相乗りした数人の他、数組の人達が駐車場に向うことになった。

仁王門を潜り、

磴道(とうどう)の大石段を下って駐車場へ向かった。

『皆さん、今日は大変お疲れさまでしたぁ』

前回(6月22日)実施の「国分寺お鷹の道~殿ヶ谷戸庭園へ」から実に3ヶ月半、低山とは

言え、本当に久しぶりだったため、雨引山(409m)ハイキングは自分としてはかなり

きつかったというのが、正直なところである。

しかし、この日は天気にも恵まれて、参加者全員が無事歩き通せたのは、とても良かったと

思っている。

山は苦手と言うSZ子さんだが、皆さんに見守られながらも歩き通せて、一安堵の様子。

これが契機になり、少しづつ自信に繋がることを期待したい。

この日の万歩計は、6,500歩を計測していた。

”ウマさんの「健康ウォーキングの会」の目次”へ戻る。