31日(金)。わが家に来てから今日で1701日目を迎え、本日 5月31日は世界禁煙デーということで、受動喫煙のない社会を目指す来年4月の改正健康増進法全面施行を前に、企業があの手この手で社員の禁煙に取り組んでいる というニュースを見て感想を述べるモコタロです

ご主人様は「歩行喫煙している奴を見ると張り飛ばしたくなる」と言っているよ

昨日、夕食に「鶏もも肉のソテー」と「トマトとレタスの卵スープ」を作りました 「鶏もも~」は いつもは塩コショーの味付けですが、今回は塩とブラックペッパーで味付けしました。一味違って美味しかったです

「鶏もも~」は いつもは塩コショーの味付けですが、今回は塩とブラックペッパーで味付けしました。一味違って美味しかったです

恩田陸著「蜜蜂と遠雷(下)」(幻冬舎文庫)を読み終わりました

舞台は3年に1度開かれる芳ケ江国際ピアノコンクール 自宅にピアノを持たない16歳の少年・風間塵、かつて天才少女としてデビューしながら突然の母の死以来、ピアノが弾けなくなってしまった20歳の栄伝亜夜、楽器店勤務で28歳の高島明石、母親がペルーの日系三世で審査委員ナサニエル・ジルヴァ―バーグの愛弟子のマサル19歳ーこの4人を含む90数人が第1次予選に挑みました

自宅にピアノを持たない16歳の少年・風間塵、かつて天才少女としてデビューしながら突然の母の死以来、ピアノが弾けなくなってしまった20歳の栄伝亜夜、楽器店勤務で28歳の高島明石、母親がペルーの日系三世で審査委員ナサニエル・ジルヴァ―バーグの愛弟子のマサル19歳ーこの4人を含む90数人が第1次予選に挑みました 4人は見事に審査をクリアして第2次予選に進む24人の中に入ります

4人は見事に審査をクリアして第2次予選に進む24人の中に入ります

第2次予選では、すべてのコンテスタントが弾かなければならない課題曲として、新曲で現代曲の菱沼忠明「春の修羅」が立ちはだかります 40分の演奏時間の中で、この曲を含む少なくとも4曲を順番を決めて演奏する必要があります。4人はそれぞれの戦略に基づいて曲と演奏順を決め、独自の解釈により演奏に挑むことになります

40分の演奏時間の中で、この曲を含む少なくとも4曲を順番を決めて演奏する必要があります。4人はそれぞれの戦略に基づいて曲と演奏順を決め、独自の解釈により演奏に挑むことになります ここで、最年長で唯一の妻帯者・高島明石が自他ともに認める会心の演奏をします

ここで、最年長で唯一の妻帯者・高島明石が自他ともに認める会心の演奏をします しかし、彼は総合的な評価で次のステップには進めませんでした

しかし、彼は総合的な評価で次のステップには進めませんでした 残りの3人を含む12人が第3次予選に進むことになります

残りの3人を含む12人が第3次予選に進むことになります

第3次予選では60分を限度に各自 自由にリサイタルを構成することになっています ここで、風間塵は異例のプログラムを組みます。それは①サティ「あなたがほしい」、②メンデルスゾーン「無言歌集」より”春の歌”、③ブラームス「カプリッチョ」、④ドビュッシー「版画」、⑤ラヴェル「鏡」、⑥ショパン「即興曲第3番」、⑦サン=サーンス(風間塵編)「アフリカ幻想曲」というものです

ここで、風間塵は異例のプログラムを組みます。それは①サティ「あなたがほしい」、②メンデルスゾーン「無言歌集」より”春の歌”、③ブラームス「カプリッチョ」、④ドビュッシー「版画」、⑤ラヴェル「鏡」、⑥ショパン「即興曲第3番」、⑦サン=サーンス(風間塵編)「アフリカ幻想曲」というものです マサルの言葉を借りると「たぶん、コンクールでエリック・サティの曲を聴くのはこれが初めてだし、おそらくこのあともないのではないだろうか」というサプライズな選曲です

マサルの言葉を借りると「たぶん、コンクールでエリック・サティの曲を聴くのはこれが初めてだし、おそらくこのあともないのではないだろうか」というサプライズな選曲です しかも、彼はそれを次の「春の歌」に自然につなげたばかりでなく、次のブラームスの後に再びサティを演奏したのです

しかも、彼はそれを次の「春の歌」に自然につなげたばかりでなく、次のブラームスの後に再びサティを演奏したのです これを聴いたマサルは「プログラムに『あなたがほしい』の曲名が載っているが、もちろん2度弾くとは書かれていない。提出したプログラムと異なる演奏をして、規定違反ということになりはしないか」と心配します

これを聴いたマサルは「プログラムに『あなたがほしい』の曲名が載っているが、もちろん2度弾くとは書かれていない。提出したプログラムと異なる演奏をして、規定違反ということになりはしないか」と心配します

第3次予選の審査結果の発表が遅れています コンクール事務局員の慌ただしい動きから、「誰かが失格したらしい」という噂が流れます

コンクール事務局員の慌ただしい動きから、「誰かが失格したらしい」という噂が流れます マサルや亜夜たちは「風間塵のあの自由な演奏が規定違反に問われて失格になったのではないか」と疑います

マサルや亜夜たちは「風間塵のあの自由な演奏が規定違反に問われて失格になったのではないか」と疑います しかし、サン=サーンス「アフリカ幻想曲」の演奏で自ら作曲したカデンツァが高い評価を得たこともあり、彼はマサル、亜夜とともに本選に進む6人に入ったのです

しかし、サン=サーンス「アフリカ幻想曲」の演奏で自ら作曲したカデンツァが高い評価を得たこともあり、彼はマサル、亜夜とともに本選に進む6人に入ったのです

本選で弾いたのはマサル=プロコフィエフ「ピアノ協奏曲第3番」、栄伝亜夜=プロコフィエフ「ピアノ協奏曲第2番」、風間塵=バルトーク「ピアノ協奏曲第3番」でした

第6回芳ケ江国際ピアノコンクールの最終審査結果は491ページの裏に発表されています ほぼ予想通りの結果と言ってもよいと思いますが、奨励賞に高島明石の名前があります

ほぼ予想通りの結果と言ってもよいと思いますが、奨励賞に高島明石の名前があります 私はコンクールの実情を良く知らないのですが、奨励賞というのは、本選に残らなかったコンテスタントの中から選ばれるのですね

私はコンクールの実情を良く知らないのですが、奨励賞というのは、本選に残らなかったコンテスタントの中から選ばれるのですね

「下巻」の中で特に印象に残った言葉をご紹介したいと思います

まず最初に、高島明石の高校時代の同級生で、今回の取材のため彼に密着している雅美のコンクールに対する感想です

「なんて残酷で、なんて面白い、なんて魅力的なイベントなんだろう 芸術に点数がつけられるか? そう聞かれれば、誰だって『優劣などつけられない』と答えるだろう

芸術に点数がつけられるか? そう聞かれれば、誰だって『優劣などつけられない』と答えるだろう それはむろん、誰でも頭では分かっている。しかし、心では優劣がつけられたところを見たいのだ

それはむろん、誰でも頭では分かっている。しかし、心では優劣がつけられたところを見たいのだ 選び抜かれたもの、勝ち残ったもの、ほんの一握りの人間にだけ許されたギフトを目にしたい。そこに労力がかけられればかけられるほど、歓喜と涙はより感動的で興奮させられるものになる

選び抜かれたもの、勝ち残ったもの、ほんの一握りの人間にだけ許されたギフトを目にしたい。そこに労力がかけられればかけられるほど、歓喜と涙はより感動的で興奮させられるものになる 何より、人はそこに至る過程を、人々のドラマを見たいのだ。頂点を極めスポットライトを浴びる人を見たいのと同時に、スポットライトを浴びることなく消えた人たちの涙を見たいのだ

何より、人はそこに至る過程を、人々のドラマを見たいのだ。頂点を極めスポットライトを浴びる人を見たいのと同時に、スポットライトを浴びることなく消えた人たちの涙を見たいのだ 」

」

この感想は雅美に託して言わせた恩田陸さんの感想と言っても良いでしょう ひいては、この本を読んでいる多くの読者の感想と言っても良いかも知れません

ひいては、この本を読んでいる多くの読者の感想と言っても良いかも知れません

次は、マサルが第3次予選に挑む前に舞台袖で考えていたことです

「プロのピアニストを見ていると、なかなか弾きたいプログラムを弾けないように思える 聴衆の聴きたい曲と、ピアニストの弾きたい曲は必ずしも一致しない。例えば、いわゆる現代音楽は、『普通の』聴衆には敬遠される。リサイタルの主催者からプログラムに現代音楽は入れないでくれと懇願された話はよく聞くし、ショパンやベートーヴェンらの人気曲を入れ、そちらを宣伝に押し出すことでようやく現代音楽を1曲入れられたらいい方だという

聴衆の聴きたい曲と、ピアニストの弾きたい曲は必ずしも一致しない。例えば、いわゆる現代音楽は、『普通の』聴衆には敬遠される。リサイタルの主催者からプログラムに現代音楽は入れないでくれと懇願された話はよく聞くし、ショパンやベートーヴェンらの人気曲を入れ、そちらを宣伝に押し出すことでようやく現代音楽を1曲入れられたらいい方だという 新聞や雑誌、チラシに印刷されたプログラムの中に、お客さんの聴きたい曲とピアニストの弾きたい曲とのせめぎあいが見える

新聞や雑誌、チラシに印刷されたプログラムの中に、お客さんの聴きたい曲とピアニストの弾きたい曲とのせめぎあいが見える チケットを売る側の思惑と、冒険したいピアニストとの駆け引きが透けて見える。そういう点では、コンクールというのは、チケットの売り上げを気にせずに実験的なプログラムを試すことができる場所かもしれないし、おのれの技術の極限を示すという点でも最も冒険できる場所かもしれない。自分が弾きたい曲と、聴衆が聴きたい曲が一致したピアニストになりたい

チケットを売る側の思惑と、冒険したいピアニストとの駆け引きが透けて見える。そういう点では、コンクールというのは、チケットの売り上げを気にせずに実験的なプログラムを試すことができる場所かもしれないし、おのれの技術の極限を示すという点でも最も冒険できる場所かもしれない。自分が弾きたい曲と、聴衆が聴きたい曲が一致したピアニストになりたい 」

」

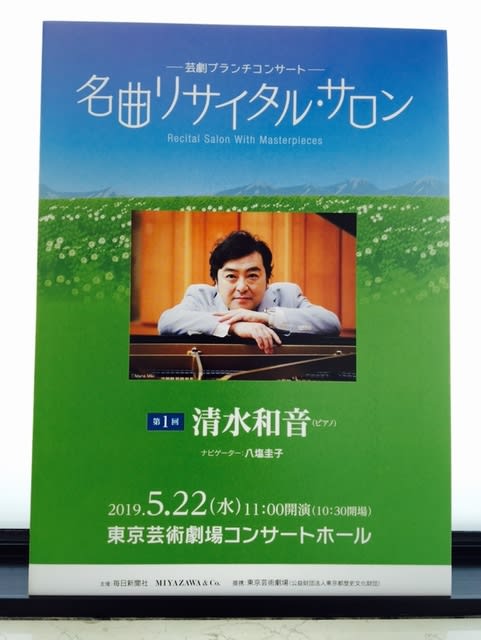

これはよく分かります コンサート会場の入口近くで渡される1キロもあるチラシの束をめくっていると「チケットを売る側の思惑と、冒険したいピアニストとの駆け引き」が想像できるコンサートが少なくありません

コンサート会場の入口近くで渡される1キロもあるチラシの束をめくっていると「チケットを売る側の思惑と、冒険したいピアニストとの駆け引き」が想像できるコンサートが少なくありません

マサルの「自分が弾きたい曲と、聴衆が聴きたい曲が一致したピアニストになりたい」というのは、「渚のアデリーヌ」のリチャード・クレイダーマン、あるいは「ピアノ・レッスン」のマイケル・ナイマンのような存在だと思いますが、純クラシックの世界での「コンポーザー・ピアニスト」ということになると、誰がいるでしょう??? なかなか難しい道だと思いますが、マサル・カルロス・レヴィ・アナトール君には頑張ってほしいと思います

この本を読むに当たって、マサルや亜夜や風間塵が本選で演奏したプロコフィエフやバルトークのピアノ協奏曲をBGMとして流しながら読み進めましたが、あっという間に読み終わってしまいました

「この作品、映画化したら絶対に面白いだろうな 」と思っていたら、10月4日にロードショー公開されるようで、オフィシャル・サイトがアップされていました

」と思っていたら、10月4日にロードショー公開されるようで、オフィシャル・サイトがアップされていました キャストは高島明石を松坂桃季(実際の演奏は福間洸太朗)、栄伝亜夜を松岡菜優(同・河村尚子)、マサルを森崎ウィン(同・金子三勇士)、風間塵を鈴鹿央士(同・藤田真央)が演じるようです。これは 観ないわけにはいきませんね

キャストは高島明石を松坂桃季(実際の演奏は福間洸太朗)、栄伝亜夜を松岡菜優(同・河村尚子)、マサルを森崎ウィン(同・金子三勇士)、風間塵を鈴鹿央士(同・藤田真央)が演じるようです。これは 観ないわけにはいきませんね

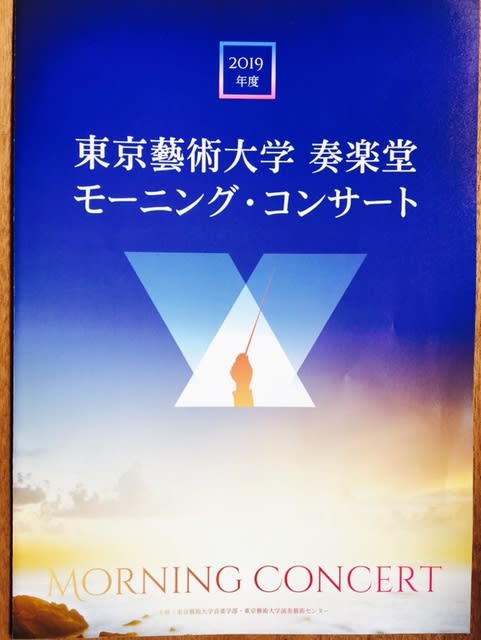

2020年五輪・パラリンピックに向けた文化プログラムの一環で、幅広く参加を促して五輪の機運醸成につなげる

2020年五輪・パラリンピックに向けた文化プログラムの一環で、幅広く参加を促して五輪の機運醸成につなげる 「東京文化会館」を検索して申し込んでみてはいかがでしょう

「東京文化会館」を検索して申し込んでみてはいかがでしょう

」

」

野菜を簡単にたくさん取るにはこれが一番かも

野菜を簡単にたくさん取るにはこれが一番かも

アントワーヌの不満は次第に蓄積されていき、やがてジュリアンの嘘を見破り、一家がアントワーヌに内緒で引っ越ししたことを知り、引っ越し先に乗り込む

アントワーヌの不満は次第に蓄積されていき、やがてジュリアンの嘘を見破り、一家がアントワーヌに内緒で引っ越ししたことを知り、引っ越し先に乗り込む

その後も、何人かの講師による講演や、文化人へのインタビューなどが映し出されます

その後も、何人かの講師による講演や、文化人へのインタビューなどが映し出されます

そして今回の事件で目撃された白い軽ワゴンがNシステムの監視カメラから突然消えたことについて、喫茶店で出会った男性と孫との会話からヒントを得て推理し 緒方に連絡を入れる。それが元になり捜査は大きく進展し犯人は逮捕される

そして今回の事件で目撃された白い軽ワゴンがNシステムの監視カメラから突然消えたことについて、喫茶店で出会った男性と孫との会話からヒントを得て推理し 緒方に連絡を入れる。それが元になり捜査は大きく進展し犯人は逮捕される

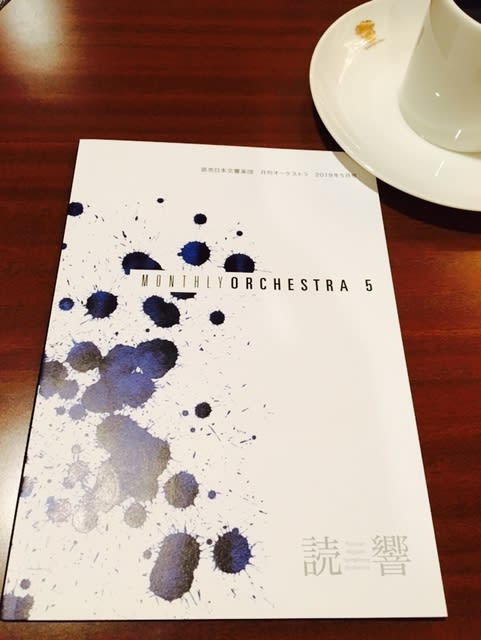

演奏記録として楽団内部で使用するのか、定期会員特典CDのような形で生かすのかは不明です

演奏記録として楽団内部で使用するのか、定期会員特典CDのような形で生かすのかは不明です

ということで 昨日の夕食は 涼し気な「棒棒鶏」と「冷奴」を作りました

ということで 昨日の夕食は 涼し気な「棒棒鶏」と「冷奴」を作りました

初演当時の聴衆の驚きが目に浮かぶようです

初演当時の聴衆の驚きが目に浮かぶようです

こういうのを「年の功」というのでしょう

こういうのを「年の功」というのでしょう

この楽章では、北欧の冷たい空気を感じさせる大島さんのヴァイオリンが冴え渡りました

この楽章では、北欧の冷たい空気を感じさせる大島さんのヴァイオリンが冴え渡りました

残念ながら私は当日、読響アンサンブルのコンサートがあるので聴けません

残念ながら私は当日、読響アンサンブルのコンサートがあるので聴けません

記事によると、植物に含まれる成分ポリフェノールの一種

記事によると、植物に含まれる成分ポリフェノールの一種

」と語っていました。プロの演奏家が「嫌いです」と言っていいのか

」と語っていました。プロの演奏家が「嫌いです」と言っていいのか 嫌いだったら わざわざプログラムに載せなければいいだろう

嫌いだったら わざわざプログラムに載せなければいいだろう