31日(水).月日の流れるのは速いもので,今日で10月も終わりです 今年も残すところ2か月ですが,あと20回はコンサートに行きます

今年も残すところ2か月ですが,あと20回はコンサートに行きます

昨夕、27日に死去した当社のS元専務のお清め会がHCビル地下のKで開かれ、OBのSさんを含め8人が出席しました 私は29日の通夜は留守番部隊として会社に残り、30日の告別式は遠隔地で早朝から開始のため出席できませんでした

私は29日の通夜は留守番部隊として会社に残り、30日の告別式は遠隔地で早朝から開始のため出席できませんでした S元専務とは当社では3か月間の短いお付き合いでしたが,お世話になりました

S元専務とは当社では3か月間の短いお付き合いでしたが,お世話になりました 現役の時のS元専務の活躍と人柄を偲びながら1時間半のひと時を過ごしました.故人は,飲食店街だった地下街を「メディカル・モール」に変えた大きな功績があります.ご冥福をお祈りいたします

現役の時のS元専務の活躍と人柄を偲びながら1時間半のひと時を過ごしました.故人は,飲食店街だった地下街を「メディカル・モール」に変えた大きな功績があります.ご冥福をお祈りいたします 関係者の皆さん,お疲れ様でした.

関係者の皆さん,お疲れ様でした.

閑話休題

閑話休題

先日、防災訓練の反省会の際に警備T社のN部長が「ブログで紹介されていた宝塚出身の貴城けいさんの書いた『宝塚式”ブスの25カ条”に学ぶ”美人”養成講座』が研修の参考になると思って、女子社員2人に読むように渡したら、不評を買いました 」とこぼしておられました。

」とこぼしておられました。

私はこの本を6月22日付のブログで紹介していました。”こんなことをしたらブスになる”という「ブスの条件」を24カ条掲げています 貴城さんがブスの条件として挙げているのは『笑顔がない』、『お礼を言わない』、『おいしいと言わない』などなどです

貴城さんがブスの条件として挙げているのは『笑顔がない』、『お礼を言わない』、『おいしいと言わない』などなどです つまり,これを反面教師にして,『いつも笑顔で』,『お礼を言おう』,『おいしいと言おう』という”美人の24カ条”に転じさせようというわけです

つまり,これを反面教師にして,『いつも笑顔で』,『お礼を言おう』,『おいしいと言おう』という”美人の24カ条”に転じさせようというわけです

渡す立場の意図はよ~く分かります。普段から内外の印象を良くしてほしい、と良かれと思って渡したのでしょう しかし、渡される方の立場になれば「なんで私なのよ

しかし、渡される方の立場になれば「なんで私なのよ 」,「わたしをブス呼ばわりしないでよ

」,「わたしをブス呼ばわりしないでよ 」,「小さな親切、大きなお世話よ

」,「小さな親切、大きなお世話よ 」てなもんでしょう。まだT社で良かったです.これが,尼崎だったら,今頃はドラム缶にコンクリート詰めされて太平洋深く沈められていたかもしれません

」てなもんでしょう。まだT社で良かったです.これが,尼崎だったら,今頃はドラム缶にコンクリート詰めされて太平洋深く沈められていたかもしれません オソロシ―・・・・・・まだ死にたくないし・・・・・・女性の扱いはほ~んとムズカシイです、はい

オソロシ―・・・・・・まだ死にたくないし・・・・・・女性の扱いはほ~んとムズカシイです、はい

も一度,閑話休題

も一度,閑話休題

チケットを3枚買いました.1枚は11月21日(水)午後7時から虎の門のJTアートホールで開かれる「フィラ―ジュ・クインテット」のコンサートです これは「JTが育てるアンサンブルシリーズ」の一環として開かれるコンサートで,東京藝大の卒業生によるユニットです.プログラムは①ハイドン「弦楽四重奏曲第38番」,②ラヴェル「弦楽四重奏曲ヘ長調」,③フォーレ「ピアノ五重奏曲第2番」です.入場料は2,000円.これは曲目で選んだコンサートです

これは「JTが育てるアンサンブルシリーズ」の一環として開かれるコンサートで,東京藝大の卒業生によるユニットです.プログラムは①ハイドン「弦楽四重奏曲第38番」,②ラヴェル「弦楽四重奏曲ヘ長調」,③フォーレ「ピアノ五重奏曲第2番」です.入場料は2,000円.これは曲目で選んだコンサートです

2枚目は来年1月27日(日)午後2時から,すみだトりフォニーホールで開かれる新交響楽団第220回演奏会です プログラムは①ベルク「3つの管弦楽曲」,②ブルックナー「交響曲第5番変ロ長調」の2曲,指揮は高関健です

プログラムは①ベルク「3つの管弦楽曲」,②ブルックナー「交響曲第5番変ロ長調」の2曲,指揮は高関健です 入場料はS席3,000円.

入場料はS席3,000円.

高関+新交響楽団コンビがマーラー,ブルックナーを演奏する時には必ずと言ってもいいほど聴きに行っています.今回も楽しみです

もう1枚は2月10日(日)午後3時から,東京藝術大学奏楽堂で開かれる東京藝大チェンバーオーケストラ第20回定期演奏会です プログラムはパリに焦点を当てたもので①モーツアルト「交響曲第31番ニ長調”パリ”K.297」,②ルーセル「小オーケストラのためのコンセール」,③マルティヌー「室内オーケストラのためのセレナード」,④サン=サーンス「交響曲第2番イ短調」の4曲,指揮はサー・エイドリアン・ボールトの最後の弟子の一人,イギリスの指揮者ダグラス・ボストックです

プログラムはパリに焦点を当てたもので①モーツアルト「交響曲第31番ニ長調”パリ”K.297」,②ルーセル「小オーケストラのためのコンセール」,③マルティヌー「室内オーケストラのためのセレナード」,④サン=サーンス「交響曲第2番イ短調」の4曲,指揮はサー・エイドリアン・ボールトの最後の弟子の一人,イギリスの指揮者ダグラス・ボストックです 入場料は自由席1,500円.

入場料は自由席1,500円.

こちらはモーツアルトの「パリ交響曲」と,珍しいサン=サーンスの「第2交響曲」が生で聴けるので思わず買いました こちらも楽しみです

こちらも楽しみです

この公演は毎年1~3月に日本演奏連盟の主催で,都内のプロ・オーケストラが演奏するものです

この公演は毎年1~3月に日本演奏連盟の主催で,都内のプロ・オーケストラが演奏するものです オーケストラは8公演ありますが,A席=3,800円,B席=2,800円,C席=1,800円と,通常の半額程度に設定されています

オーケストラは8公演ありますが,A席=3,800円,B席=2,800円,C席=1,800円と,通常の半額程度に設定されています

個人的なお薦めは1月15日のベートーヴェンと3月13日のシューマン&モーツアルトの公演です

個人的なお薦めは1月15日のベートーヴェンと3月13日のシューマン&モーツアルトの公演です

セット券でかなり買われてしまったのかも知れません

セット券でかなり買われてしまったのかも知れません

私は武満徹の曲はあまり積極的に聴こうとしないのですが,この曲は耳に入り易く,美しい曲だと思います

私は武満徹の曲はあまり積極的に聴こうとしないのですが,この曲は耳に入り易く,美しい曲だと思います 彼は指揮台に登った尾高と頭の位置がほぼ同じくらい背が高いのです

彼は指揮台に登った尾高と頭の位置がほぼ同じくらい背が高いのです 顔は,強いて言えばユル・ブリンナー似といったところでしょうか

顔は,強いて言えばユル・ブリンナー似といったところでしょうか トレーケルは楽譜を携えていますが,それに頼らず歌うようです.プログラムのプロフィールを見ると「フィッシャー・ディースカウの元で研鑽を積んだ.日本では新国立劇場で”神々の黄昏”のグンター役など活躍した」とあります.どこかで見たような気がしました

トレーケルは楽譜を携えていますが,それに頼らず歌うようです.プログラムのプロフィールを見ると「フィッシャー・ディースカウの元で研鑽を積んだ.日本では新国立劇場で”神々の黄昏”のグンター役など活躍した」とあります.どこかで見たような気がしました 合唱陣は平均年齢がそれほど若いとは思えないにもかかわらず誰一人楽譜を持っていません

合唱陣は平均年齢がそれほど若いとは思えないにもかかわらず誰一人楽譜を持っていません 曲全体は単一楽章で,通して演奏されますが,内容的に①ユダヤ人の嘆き②ベルシャザールの饗宴と王の死③ユダヤ人の解放の喜びーの3つの部分に分けられます

曲全体は単一楽章で,通して演奏されますが,内容的に①ユダヤ人の嘆き②ベルシャザールの饗宴と王の死③ユダヤ人の解放の喜びーの3つの部分に分けられます

と驚きます.会場は興奮の坩堝です

と驚きます.会場は興奮の坩堝です

要は普段から大切に扱うことが最良の方法だということです

要は普段から大切に扱うことが最良の方法だということです そのインドヤンのタクトで1曲目のワーグナー「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死が始まります

そのインドヤンのタクトで1曲目のワーグナー「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死が始まります

総勢25名以上なので貸切状態です.これでもかーと,ぎんなん,焼き鳥,刺身,おにぎり,焼きそば・・・・・・と,いろいろ出てきてとても食べ切れませんでした

総勢25名以上なので貸切状態です.これでもかーと,ぎんなん,焼き鳥,刺身,おにぎり,焼きそば・・・・・・と,いろいろ出てきてとても食べ切れませんでした に参戦したのは,警備T社からN部長,S隊長,K副隊長,警備員I,T,Iの6人,迎え撃つは当社からN,S,E,Kそして私の5人です

に参戦したのは,警備T社からN部長,S隊長,K副隊長,警備員I,T,Iの6人,迎え撃つは当社からN,S,E,Kそして私の5人です あ~楽しかった.参戦者の皆さん,お疲れ様でした

あ~楽しかった.参戦者の皆さん,お疲れ様でした

」

」

」として,「次にシューベルトのピアノ・ソナタイ長調作品959の第4楽章を弦楽四重奏で演奏します.最初のAと後のBとどちらがシューベルトの曲か当てて下さい」という問題を出し,後半部分が微妙に異なる曲を2度演奏しました

」として,「次にシューベルトのピアノ・ソナタイ長調作品959の第4楽章を弦楽四重奏で演奏します.最初のAと後のBとどちらがシューベルトの曲か当てて下さい」という問題を出し,後半部分が微妙に異なる曲を2度演奏しました

来シーズンのレクチャーコンサートは「モーツアルト」を取り上げるとのこと.これは聞き逃せません

来シーズンのレクチャーコンサートは「モーツアルト」を取り上げるとのこと.これは聞き逃せません

実は8月11日前後に,このブログに”りらさん”という方が「(トーク集のCD)いいなぁ」とコメントを寄せてくださったのですが,それをご覧になった篠原さんが私のブログのコメント欄に,りらさんにあてて「ワンコインパーティーで声をかけてくれたら,ベスト・トーク集のCDをあげます」と呼びかけていたのです

実は8月11日前後に,このブログに”りらさん”という方が「(トーク集のCD)いいなぁ」とコメントを寄せてくださったのですが,それをご覧になった篠原さんが私のブログのコメント欄に,りらさんにあてて「ワンコインパーティーで声をかけてくれたら,ベスト・トーク集のCDをあげます」と呼びかけていたのです

また,ある意味”専門バカ”について次のように語っています.

また,ある意味”専門バカ”について次のように語っています. 自分の習っている先生のリサイタルには行くけれど,取り立てて他の演奏家のコンサートに行ったりCDを買って聴いたりはしない,というような

自分の習っている先生のリサイタルには行くけれど,取り立てて他の演奏家のコンサートに行ったりCDを買って聴いたりはしない,というような 小沼氏の指摘も同様のことなので,時代を問わず専門バカ学生が毎年音大を卒業しているようです

小沼氏の指摘も同様のことなので,時代を問わず専門バカ学生が毎年音大を卒業しているようです

」と日本人訪問団は顔を見合わせたものです

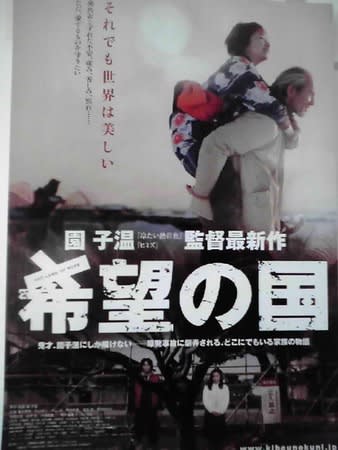

」と日本人訪問団は顔を見合わせたものです 園監督の作品を観るのは「冷たい熱帯魚」「恋の罪」「ヒミズ」に次いで4本目です

園監督の作品を観るのは「冷たい熱帯魚」「恋の罪」「ヒミズ」に次いで4本目です

まず,飼っていた牛をすべて自らの手で銃殺し,妻・智恵子を道連れにして銃で自殺を図ります

まず,飼っていた牛をすべて自らの手で銃殺し,妻・智恵子を道連れにして銃で自殺を図ります

使った部分が違っていても,二人の偉大な映画監督がマーラーの同じ曲を使ったことに感慨深いものがあります

使った部分が違っていても,二人の偉大な映画監督がマーラーの同じ曲を使ったことに感慨深いものがあります

」ということです.福島の現実を見た時,この映画の中に無理に”希望”を見出そうとするのは誤りだと思います.人々は,悲劇は喉元過ぎれば忘れるからです

」ということです.福島の現実を見た時,この映画の中に無理に”希望”を見出そうとするのは誤りだと思います.人々は,悲劇は喉元過ぎれば忘れるからです