31日(日)。天気予報で雪が降るとか言ってたのに結局降らなかったとか、何だかんだ言ってるうちに、今日で1月も終わりです ということで、わが家に来てから490日目を迎え、狭いところが大好きなモコタロです

ということで、わが家に来てから490日目を迎え、狭いところが大好きなモコタロです

だって広いところだと落ち着かないんだよね

閑話休題

閑話休題

昨日、文京シビックホールで「響きの森クラシック・シリーズ」公演を聴きました プログラムは①チャイコフスキー「弦楽セレナーデ」、②同「交響曲第6番ロ短調”悲愴”」で、”炎のコバケン”こと小林研一郎指揮東京フィルの演奏です。この日のコンマスは若きエース依田真宣です

プログラムは①チャイコフスキー「弦楽セレナーデ」、②同「交響曲第6番ロ短調”悲愴”」で、”炎のコバケン”こと小林研一郎指揮東京フィルの演奏です。この日のコンマスは若きエース依田真宣です

チャイコフスキーの「弦楽セレナーデ」は1880年9月~10月に作曲されました。ショパンをはじめ多くの作曲家がモーツアルトを尊敬していましたが、チャイコフスキーもその一人でした 組曲「モーツアルティアーナ」という曲を作っているくらいです。チャイコフスキーの残した手紙によると、この曲は「モーツアルトへの愛情による内面的な衝動によって」作曲したとのことです

組曲「モーツアルティアーナ」という曲を作っているくらいです。チャイコフスキーの残した手紙によると、この曲は「モーツアルトへの愛情による内面的な衝動によって」作曲したとのことです 弦楽合奏のみにより4つの楽章から成る「小さな交響曲」のようなスタイルはモーツアルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」を思い起こさせます

弦楽合奏のみにより4つの楽章から成る「小さな交響曲」のようなスタイルはモーツアルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」を思い起こさせます

東京フィルの弦楽セクションが配置に着きます。コバケンが登場し、さっそく第1楽章の演奏に入ります 東京フィル自慢の弦楽セクションによる渾身の演奏を聴きながら、そういえばこの曲は小澤征爾がよく取り上げていたなぁ、と思いました

東京フィル自慢の弦楽セクションによる渾身の演奏を聴きながら、そういえばこの曲は小澤征爾がよく取り上げていたなぁ、と思いました 第1楽章冒頭部分をひと言で言えば「荘重な」音楽です。チャイコフスキーですから、続いてすぐに美しいメロディーが出てきます

第1楽章冒頭部分をひと言で言えば「荘重な」音楽です。チャイコフスキーですから、続いてすぐに美しいメロディーが出てきます 第2楽章は優雅な雰囲気の「ワルツ」です

第2楽章は優雅な雰囲気の「ワルツ」です 第3楽章「エレジー」、第4楽章「フィナーレ」を通じてあらためて思うのは、やはりチャイコフスキーは屈指のメロディーメーカーだな、ということです

第3楽章「エレジー」、第4楽章「フィナーレ」を通じてあらためて思うのは、やはりチャイコフスキーは屈指のメロディーメーカーだな、ということです

休憩後は「交響曲第6番ロ短調”悲愴”」です。この曲はつい4日前に梅田俊明指揮日本フィルで聴いたばかりです 嫌が応でも比較して聴くことなります。第1楽章の起伏の激しい音楽を聴きながら思ったのは、コバケンの指揮は、テンポを大きく揺らし、ダイナミックに音楽を展開するということです

嫌が応でも比較して聴くことなります。第1楽章の起伏の激しい音楽を聴きながら思ったのは、コバケンの指揮は、テンポを大きく揺らし、ダイナミックに音楽を展開するということです とくに”主題”が出てくる直前には必ず”間”を置いて おもむろにテーマの演奏に入ります

とくに”主題”が出てくる直前には必ず”間”を置いて おもむろにテーマの演奏に入ります この”間”が、聴く人の期待度を高めることになります。そのあたりは熟年指揮者・コバケンの独壇場でしょう

この”間”が、聴く人の期待度を高めることになります。そのあたりは熟年指揮者・コバケンの独壇場でしょう

テンポは全体的にゆったりめです。例えば、第3楽章「アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ」では、スケルツォから行進曲に移りますが、先日聴いた梅田+日フィルの場合は”突っ走る”という感じでしたが、コバケン+東京フィルの場合は、焦らず着実に行進するという感じです

第3楽章がフォルティッシモで終わるため、拍手が起こる恐れがあったのですが、コバケンはタクトを上げたままで、しばらく間を置いてから、そのタクトを振り下ろして第4楽章に移ったので、”勘違い拍手事件”は避けられました

これについて、コバケンは演奏後、聴衆の拍手を制してあいさつする中で、

「東京フィルの皆さんの演奏にも感動しましたが、第3楽章から第4楽章に移るときの会場の静けさにも感動しました 皆さまのお陰で集中力を絶やすことなく演奏することが出来ました

皆さまのお陰で集中力を絶やすことなく演奏することが出来ました 」

」

と語っていました。次いで、

「本来ならアンコールを演奏するところですが、”悲愴”の後にアンコールというのも何ですから(会場・笑)、アンコールは次回に必ず演奏することをお約束しますので、本日は無しということにしたいと思います 」

」

と続けました。そして楽員一同と共に会場に向かって一礼し、コンサートを締めくくりました

こうして同じ曲を短期間に2度聴く機会があった訳ですが、指揮者とオケが違えば演奏のスタイルも違う、ということをあらためて感じたコンサートでした

その後、X部長の学生時代の剣道部のマネジャーの知り合いが働いているSという新橋の小さいお店に行って飲み、その流れで同じビルのカラオケ・スナックMに行き歌いました

その後、X部長の学生時代の剣道部のマネジャーの知り合いが働いているSという新橋の小さいお店に行って飲み、その流れで同じビルのカラオケ・スナックMに行き歌いました 今日は朝から頭が朦朧としています。いつもと同じですが。ということで、わが家に来てから489日目を迎え、ファブリーズを話題に白ウサちゃんを口説いているモコタロです

今日は朝から頭が朦朧としています。いつもと同じですが。ということで、わが家に来てから489日目を迎え、ファブリーズを話題に白ウサちゃんを口説いているモコタロです

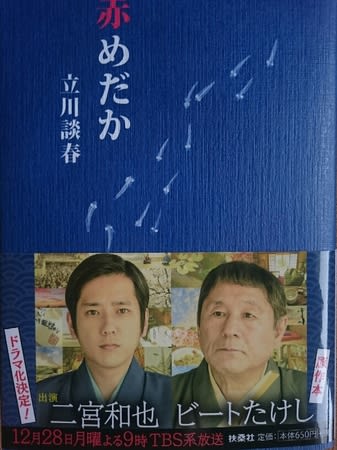

立川談春は1966年東京生まれ。1984年に立川談志に入門、97年に真打昇進。2014~15年には落語家30周年記念落語会「もとのその一」で日本全国を周る。この「赤めだか」で講談社エッセイ賞を受賞している

立川談春は1966年東京生まれ。1984年に立川談志に入門、97年に真打昇進。2014~15年には落語家30周年記念落語会「もとのその一」で日本全国を周る。この「赤めだか」で講談社エッセイ賞を受賞している

なんて師匠思いの弟子なんでしょうか。涙が出てきます

なんて師匠思いの弟子なんでしょうか。涙が出てきます

その立川流の二つ目になるための条件は①古典落語を50席覚えること、②その中から談志がアトランダムに選んだネタをその場で演じ、談志を納得させる出来であることの2つ

その立川流の二つ目になるための条件は①古典落語を50席覚えること、②その中から談志がアトランダムに選んだネタをその場で演じ、談志を納得させる出来であることの2つ また、この本を読むと、落語以外のことについてもいろいろと弟子に教えていたことが分かります。一礼を挙げると「嫉妬」について次のように語っています

また、この本を読むと、落語以外のことについてもいろいろと弟子に教えていたことが分かります。一礼を挙げると「嫉妬」について次のように語っています

嫉妬している方が楽だからな。芸人なんぞそういう輩の固まりみたいなもんだ。だがそんなことで状況は何も変わらない。よく覚えとけ。現実は正解なんだ。時代が悪いの、世の中がおかしいと云ったところで仕方ない。現実は事実だ

嫉妬している方が楽だからな。芸人なんぞそういう輩の固まりみたいなもんだ。だがそんなことで状況は何も変わらない。よく覚えとけ。現実は正解なんだ。時代が悪いの、世の中がおかしいと云ったところで仕方ない。現実は事実だ

何とあの丸山(三輪)明宏がいろいろなポーズを付けながらこの映画の主題歌を歌っています

何とあの丸山(三輪)明宏がいろいろなポーズを付けながらこの映画の主題歌を歌っています 題名の意味は、おしゃべりの表音記で、あえて日本語で表すと「ぺちゃくちゃ」です

題名の意味は、おしゃべりの表音記で、あえて日本語で表すと「ぺちゃくちゃ」です

相手の女は昼は出版社に勤め、夜はバーに勤めている三沢てるえ(団令子)だった。伊曽子は朝吉から「君にはもう友情しか感じられない」と言われてショックを受け、研一を連れて家を出て元の職場の寮に住み込んで働くことになる。朝吉とてるえはしばらく同棲するが、朝吉が真剣に結婚を考えているのに対し、てるえは田舎で結婚したいと思っており、結局うまくいかない

相手の女は昼は出版社に勤め、夜はバーに勤めている三沢てるえ(団令子)だった。伊曽子は朝吉から「君にはもう友情しか感じられない」と言われてショックを受け、研一を連れて家を出て元の職場の寮に住み込んで働くことになる。朝吉とてるえはしばらく同棲するが、朝吉が真剣に結婚を考えているのに対し、てるえは田舎で結婚したいと思っており、結局うまくいかない ある日、テレビに出ていた研一を観て、朝吉は伊曽子と研一を呼び寄せる決心をし、伊曽子も我を通すのをやめて家に帰ることにした

ある日、テレビに出ていた研一を観て、朝吉は伊曽子と研一を呼び寄せる決心をし、伊曽子も我を通すのをやめて家に帰ることにした

そして、第6番、第7番も純器楽で作曲し、第8番”千人の交響曲”で再度声楽を取り入れますが、第9番はまた純器楽に転じています

そして、第6番、第7番も純器楽で作曲し、第8番”千人の交響曲”で再度声楽を取り入れますが、第9番はまた純器楽に転じています 金管楽器では、オーボエの古部賢一、クラリネットの重松希巳江、ファゴットの河村幹子、ホルンの吉永雅人といった首席クラスの演奏が冴えわたっていました

金管楽器では、オーボエの古部賢一、クラリネットの重松希巳江、ファゴットの河村幹子、ホルンの吉永雅人といった首席クラスの演奏が冴えわたっていました

何しろ指揮台のすぐ下の席ですから

何しろ指揮台のすぐ下の席ですから 「あなた、人間やめた方がいいんじゃないの

「あなた、人間やめた方がいいんじゃないの

ということで、わが家に来てから486日目を迎え、万歩計をチェックするモコタロです

ということで、わが家に来てから486日目を迎え、万歩計をチェックするモコタロです

受けて立つ日本フィルも燃えていました

受けて立つ日本フィルも燃えていました

光太郎は智恵子の純真な愛に強く心をうたれ、過去の荒んだ生活を反省し智恵子と新しい生活を営む決心をする

光太郎は智恵子の純真な愛に強く心をうたれ、過去の荒んだ生活を反省し智恵子と新しい生活を営む決心をする

この映画の舞台は栃木県ですが、栃木県に限らず北は青森県(北海道はなかったと思う)から南は九州まで、全国の教育委員会や校長会やPTAが推薦しています。トドメは「文部省特選」です

この映画の舞台は栃木県ですが、栃木県に限らず北は青森県(北海道はなかったと思う)から南は九州まで、全国の教育委員会や校長会やPTAが推薦しています。トドメは「文部省特選」です

」と。つまり、第1幕では「何としても娘のパミーナをザラストロの下から取り戻したい」という母心からあのアリアを歌った(ここでは夜の女王=良い人という構図)のに対して、第2幕では「娘パミーナを自分から奪った父ザラストロに対して復讐をする」という自己中心的な邪心からあのアリアを歌った(ここでは夜の女王=悪い人という構図)のだと

」と。つまり、第1幕では「何としても娘のパミーナをザラストロの下から取り戻したい」という母心からあのアリアを歌った(ここでは夜の女王=良い人という構図)のに対して、第2幕では「娘パミーナを自分から奪った父ザラストロに対して復讐をする」という自己中心的な邪心からあのアリアを歌った(ここでは夜の女王=悪い人という構図)のだと

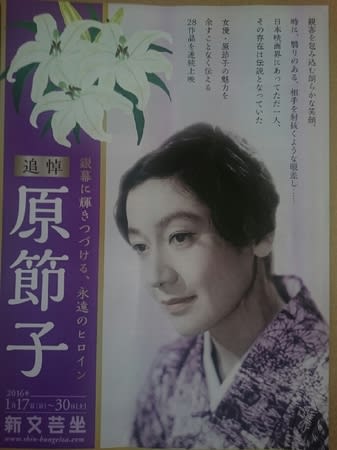

この映画は山中貞雄監督による1936年制作の作品です。甘酒屋の可憐な少女・お浪(原節子)を救うため、居酒屋に居候する河内山宗俊(河原崎長十郎)と、用心棒の金子市之亟(中村翫右衛門)が獅子奮闘する物語です

この映画は山中貞雄監督による1936年制作の作品です。甘酒屋の可憐な少女・お浪(原節子)を救うため、居酒屋に居候する河内山宗俊(河原崎長十郎)と、用心棒の金子市之亟(中村翫右衛門)が獅子奮闘する物語です

今回のプログラムはブルックナーの大曲「交響曲第8番」1曲のため、約90分の間に途中休憩がない旨を知らせています。トイレに行くと、女性トイレは並んでいないのに男性トイレは長蛇の列

今回のプログラムはブルックナーの大曲「交響曲第8番」1曲のため、約90分の間に途中休憩がない旨を知らせています。トイレに行くと、女性トイレは並んでいないのに男性トイレは長蛇の列