30日(水)。月日の流れは速いもので6月も今日で終わり、1年の前半が終わります コンサートは昨年に続き、コロナ禍の影響により前半6か月間で12公演の払い戻しを受けました

コンサートは昨年に続き、コロナ禍の影響により前半6か月間で12公演の払い戻しを受けました 公演中止・延期ドミノは もういい加減にしてほしいと思います

公演中止・延期ドミノは もういい加減にしてほしいと思います

ということで、わが家に来てから今日で2363日目を迎え、中国共産党が運営する英字タブロイドメディア「環球時報」の編集者は、香港の「リンゴ日報」の閉鎖をめぐり中国を非難したジョー・バイデン大統領に対し、「トランプのツイッターアカウントはどうなんだ?」「パーラーはどうなんだ?」「トランプとその支持者たちには表現の自由の権利があり、米国政府は基本的な自由を否定し民主的な機関やプロセスを攻撃している」と反論した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

ツイッターもパーラーも民間企業の自主規制 リンゴ日報の閉鎖は中国政府の暴政

昨日、夕食に「鮭ハラミのネギ塩焼き」「タコの刺身」「やみつきキュウリ+トマト+アボカド」「もやしの味噌汁」を作りました 火曜日は魚の日です

火曜日は魚の日です

東京藝大の低料金コンサートをご案内します 7月10日(土)15時から東京藝術大学奏楽堂で開かれる「東京藝大シンフォニーオーケストラ」による「プロムナード・コンサート14」です

7月10日(土)15時から東京藝術大学奏楽堂で開かれる「東京藝大シンフォニーオーケストラ」による「プロムナード・コンサート14」です プログラムは①ブラームス「ピアノ協奏曲第1番ニ短調」、②シューマン「交響曲第2番ハ長調」です

プログラムは①ブラームス「ピアノ協奏曲第1番ニ短調」、②シューマン「交響曲第2番ハ長調」です 演奏は①のピアノ独奏=伊藤恵、管弦楽=東京藝大シンフォニーオーケストラ(学生のオケ)、指揮=山下一史です

演奏は①のピアノ独奏=伊藤恵、管弦楽=東京藝大シンフォニーオーケストラ(学生のオケ)、指揮=山下一史です 全席指定で一般=1600円、高校生以下=500円と低料金となっています

全席指定で一般=1600円、高校生以下=500円と低料金となっています 強くお薦めします

強くお薦めします

吉田秀和著「私のモーツァルト」(河出文庫)を読み終わりました 吉田秀和は1913年東京日本橋生まれ。音楽評論家。東大仏文科卒。戦後、評論活動を始め「主題と変奏」(1953年)で指導的地位を確立。48年、井口元成、斎藤秀雄らと「子供のための音楽教室」を創設し、後の桐朋学園音楽科設立に参加。75年「吉田秀和全集」で大佛次郎賞を受賞。2012年逝去

吉田秀和は1913年東京日本橋生まれ。音楽評論家。東大仏文科卒。戦後、評論活動を始め「主題と変奏」(1953年)で指導的地位を確立。48年、井口元成、斎藤秀雄らと「子供のための音楽教室」を創設し、後の桐朋学園音楽科設立に参加。75年「吉田秀和全集」で大佛次郎賞を受賞。2012年逝去

あまり大騒ぎになっていませんが、本の帯にあるように今年=2021年はモーツァルト生誕265年、没後230年に当たります そんな年に出版された本書は、モーツアルトをテーマとした文庫としては、すべて初収録の文章を収録しているとしています

そんな年に出版された本書は、モーツアルトをテーマとした文庫としては、すべて初収録の文章を収録しているとしています

最初は「私が音楽できいているもの モーツァルトの場合」というテーマで書かれていますが、ヤマハホールで観たフルトヴェングラー指揮による「ドン・ジョヴァンニ」のオペラ映画(1953年、ザルツブルク音楽祭)についてかなりのページが割かれています 特に序曲のテンポの遅さに「アンダンテではなくて、アダージョになってしまう」と書き、その意味について考察しています

特に序曲のテンポの遅さに「アンダンテではなくて、アダージョになってしまう」と書き、その意味について考察しています 驚くのは、歌手陣こそ異なるものの、吉田氏はその翌年にザルツブルク音楽祭でフルトヴェングラーの指揮で「ドン・ジョバンニ」を鑑賞しているのです

驚くのは、歌手陣こそ異なるものの、吉田氏はその翌年にザルツブルク音楽祭でフルトヴェングラーの指揮で「ドン・ジョバンニ」を鑑賞しているのです 当時、ザルツブルクまで行って、フルトヴェングラーの指揮による舞台を観られた人がどのくらいいたかを想像すると、吉田氏が日本における音楽評論の先駆者となったことが理解できます

当時、ザルツブルクまで行って、フルトヴェングラーの指揮による舞台を観られた人がどのくらいいたかを想像すると、吉田氏が日本における音楽評論の先駆者となったことが理解できます もちろん、そればかりではなく、吉田氏は現地に赴いてカール・ベーム、クナッパーツブッシュなど錚々たる指揮者がタクトをとるモーツアルトやリヒャルト・シュトラウスなどのコンサートやオペラを聴いているのです

もちろん、そればかりではなく、吉田氏は現地に赴いてカール・ベーム、クナッパーツブッシュなど錚々たる指揮者がタクトをとるモーツアルトやリヒャルト・シュトラウスなどのコンサートやオペラを聴いているのです

興味深いのは「音楽を語る資格」という文章です 吉田氏は次のように書いています

吉田氏は次のように書いています

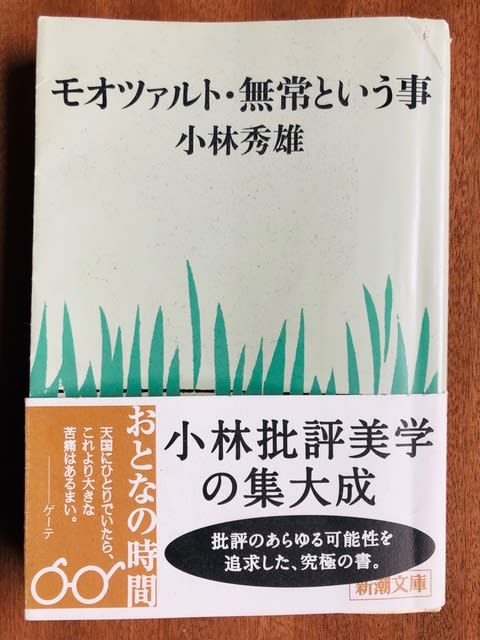

「このあいだも、高橋英郎さんから氏の近著『モーツァルト』を送っていただいたので、読み出したら、初めの方に、氏が大学生当時病気になって、病床にいる時、友人の中に小林秀雄の『モオツァルト』を愛読した人が多かったが、『病床で耳で聴いて自分なりの考えをもっていた私は、小林秀雄の感化を受けた友人たちのモーツァルト観にどこかついていけないものを感じていたのも事実である 観念的解釈で力んでいるように思えた。それにモーツアルトにとって大事なオペラをすっかり切り落とし、器楽だけしか認めないという、あるいは短調作品に傾斜した評価はどうしても納得がいかなかった

観念的解釈で力んでいるように思えた。それにモーツアルトにとって大事なオペラをすっかり切り落とし、器楽だけしか認めないという、あるいは短調作品に傾斜した評価はどうしても納得がいかなかった しばらくたってから私は小林秀雄の”モオツァルト”を読んだ。音楽をここまで語ることができるのか、と衝撃に近いものを受けたが、彼のモーツァルト観に関しては、はじめに友人たちが抱いた印象と同じことを感じた』と書いてあった

しばらくたってから私は小林秀雄の”モオツァルト”を読んだ。音楽をここまで語ることができるのか、と衝撃に近いものを受けたが、彼のモーツァルト観に関しては、はじめに友人たちが抱いた印象と同じことを感じた』と書いてあった (中略)私から見れば、小林さんの若い頃、実演によってオペラを聴くという経験がなかったことを、よく考えてみる必要がある。高橋さんの友人たちにしても、小林さんよりは若いにしても、戦争中に学生時代ないしは青春時代を過ごした人だったのではないか

(中略)私から見れば、小林さんの若い頃、実演によってオペラを聴くという経験がなかったことを、よく考えてみる必要がある。高橋さんの友人たちにしても、小林さんよりは若いにしても、戦争中に学生時代ないしは青春時代を過ごした人だったのではないか とすれば、彼らはオペラを観る機会を持てたとしても、熱心な人は別として、すくなくとも、最初の段階では、小林さんのモーツアルト像に魅せられやすいのは、むしろ、当然ではなかったろうか

とすれば、彼らはオペラを観る機会を持てたとしても、熱心な人は別として、すくなくとも、最初の段階では、小林さんのモーツアルト像に魅せられやすいのは、むしろ、当然ではなかったろうか 」

」

私も相当、小林秀雄の「モオツァルト」には感化されたクチですが、やっぱり「オペラを観るとしても、目を瞑って聴く」という趣旨の考え方には疑問を抱いたものです オペラは総合芸術なので目で見て耳で聴いて楽しむものだからです

オペラは総合芸術なので目で見て耳で聴いて楽しむものだからです また、「短調作品に傾斜した評価」という点については、日本のクラシック音楽界におけるモーツアルト観に測り知れない影響を及ぼしたと思います

また、「短調作品に傾斜した評価」という点については、日本のクラシック音楽界におけるモーツアルト観に測り知れない影響を及ぼしたと思います いわば「短調のモーツアルト」の魅力です

いわば「短調のモーツアルト」の魅力です しかし、モーツアルトの作品は 長調の曲でも「明るく楽しいと思っていたら突然悲しくなり、そうかと思っていたらまた楽しくなっている」というところがあります

しかし、モーツアルトの作品は 長調の曲でも「明るく楽しいと思っていたら突然悲しくなり、そうかと思っていたらまた楽しくなっている」というところがあります 岡田暁生氏が「モーツァルト」(ちくまプリマ―新書)の中で書いているように「楽しいのに寂しい」のがモーツアルトの音楽の本質ではないか、と思います

岡田暁生氏が「モーツァルト」(ちくまプリマ―新書)の中で書いているように「楽しいのに寂しい」のがモーツアルトの音楽の本質ではないか、と思います

本書ではモーツアルトの生まれ故郷ザルツブルクについて、モーツアルトの手紙について、グルダの弾くモーツアルトのピアノ・ソナタについて等、幅広く触れています モーツアルト好きにはたまらない1冊です。お薦めします

モーツアルト好きにはたまらない1冊です。お薦めします

だからこそ、末吉に「大学だけは出ろ」としつこく迫るのです

だからこそ、末吉に「大学だけは出ろ」としつこく迫るのです しかし、三郎から科学的な知識もなく反対すべきではないと諭されます

しかし、三郎から科学的な知識もなく反対すべきではないと諭されます

なぜ高倉健だと思想信条を超えて応援するんだろうと不思議に思いながら観ていました

なぜ高倉健だと思想信条を超えて応援するんだろうと不思議に思いながら観ていました みんな酒を飲みながら観ていたような気がしますが、たぶん気のせいでしょう

みんな酒を飲みながら観ていたような気がしますが、たぶん気のせいでしょう

第4楽章では切羽詰まった緊張感に満ちた演奏を展開し、彼らの本領を発揮しました

第4楽章では切羽詰まった緊張感に満ちた演奏を展開し、彼らの本領を発揮しました

第3楽章は各楽器が饒舌です

第3楽章は各楽器が饒舌です

まさに新約聖書の物語の世界に連れていかれそうでした

まさに新約聖書の物語の世界に連れていかれそうでした

第3楽章では冒頭、トランペットの呼びかけと弦楽器の応答により開始されますが、このリズム感が素晴らしい

第3楽章では冒頭、トランペットの呼びかけと弦楽器の応答により開始されますが、このリズム感が素晴らしい 第4楽章は第2楽章での深刻な曲想がなかったかのように明るい曲想が支配します

第4楽章は第2楽章での深刻な曲想がなかったかのように明るい曲想が支配します

「本公演は1年前に開かれる予定でしたが、コロナ禍の影響でライブ演奏が叶わず、無観客による配信のみでした

「本公演は1年前に開かれる予定でしたが、コロナ禍の影響でライブ演奏が叶わず、無観客による配信のみでした 川口君は忘れているようですね

川口君は忘れているようですね

その前に財布が見つかるといいですね

その前に財布が見つかるといいですね

ちなみにこの曲には「冗談」というニックネームがついています

ちなみにこの曲には「冗談」というニックネームがついています キュッヒルのライナー級のホームランで盛り上がったところで、アンコールもこれで終わりかと思っていたら、3曲目に同じ第38番から第2楽章「スケルツォ」が、4曲目に同じく第3楽章「ラルゴ」が、そして5曲目に同じく第1楽章「アレグロ・モデラート」が演奏されました

キュッヒルのライナー級のホームランで盛り上がったところで、アンコールもこれで終わりかと思っていたら、3曲目に同じ第38番から第2楽章「スケルツォ」が、4曲目に同じく第3楽章「ラルゴ」が、そして5曲目に同じく第1楽章「アレグロ・モデラート」が演奏されました

実は、NAXOSのCDでこの曲を予習してきたのですが、生で聴いた8人の演奏の方がよっぽど素晴らしかったです

実は、NAXOSのCDでこの曲を予習してきたのですが、生で聴いた8人の演奏の方がよっぽど素晴らしかったです

現在ローザンヌ高等音楽院大学院で研鑽を積んでいます

現在ローザンヌ高等音楽院大学院で研鑽を積んでいます

しかし、彼女にはバルトロという後見人がいて ロジーナを家に閉じ込めているので会うことが出来ない

しかし、彼女にはバルトロという後見人がいて ロジーナを家に閉じ込めているので会うことが出来ない

やがて、津乃田は三上の真っ直ぐな人間性に惚れ、彼の一代記を小説に書こうと決心する

やがて、津乃田は三上の真っ直ぐな人間性に惚れ、彼の一代記を小説に書こうと決心する

大事なことは社会と繋がりを持って、孤立しないことです

大事なことは社会と繋がりを持って、孤立しないことです

」と言いながら、すぐに自動車整備工場に電話をして修理依頼をしましたが、軽トラックの運転手が謝罪にきても、「いいから、引き取ってくれ」と言って弁償もさせずに追い返してしまいました

」と言いながら、すぐに自動車整備工場に電話をして修理依頼をしましたが、軽トラックの運転手が謝罪にきても、「いいから、引き取ってくれ」と言って弁償もさせずに追い返してしまいました