30日(金).月日の経つのは速いもので今日で6月も終わりです 毎月 月末になると同じ事を書いているような気がしますが,気のせいではありません

毎月 月末になると同じ事を書いているような気がしますが,気のせいではありません

ということで,わが家に来てから今日で1003日目を迎え,安倍首相が最近,何度も繰り返すフレーズとして「築城3年,落城1日.おごりや緩みがあれば,国民の信頼は一瞬で失われてしまう」がある,という記事を見て感想を述べるモコタロです

森友学園問題も 加計学園問題も 稲田防衛相発言もみな該当するフレーズだと思う

昨日,夕食に「豚肉と野菜のみそ炒め」「生野菜サラダ」「冷奴」「かぼちゃとシメジのスープ」を作りました 「かぼちゃ~」スープは和風にしました

「かぼちゃ~」スープは和風にしました

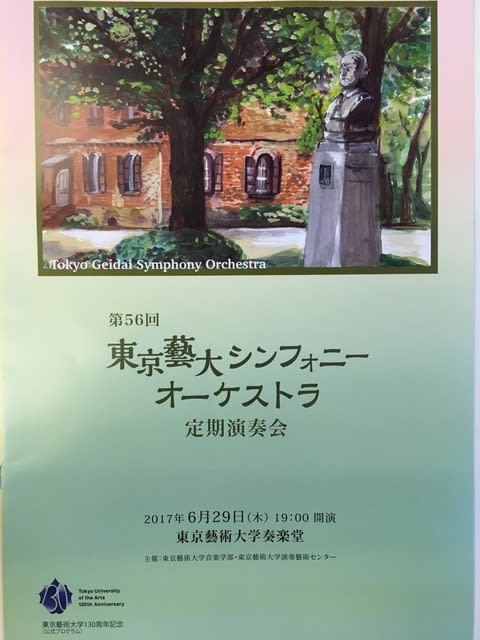

昨夕,上野の東京藝大奏楽堂で第56回東京藝大シンフォニーオーケストラ定期演奏会を聴きました プログラムは①武満徹「ア・ウェイ・ア・ローン Ⅱ」,②シマノフスキ「ヴァイオリン協奏曲第1番」,③チャイコフスキー「交響曲第4番」です

プログラムは①武満徹「ア・ウェイ・ア・ローン Ⅱ」,②シマノフスキ「ヴァイオリン協奏曲第1番」,③チャイコフスキー「交響曲第4番」です ②のヴァイオリン独奏は藝大フィルハーモニア管弦楽団コンミス 澤亜紀,指揮は東京シティ・フィル常任指揮者・高関健です

②のヴァイオリン独奏は藝大フィルハーモニア管弦楽団コンミス 澤亜紀,指揮は東京シティ・フィル常任指揮者・高関健です

最初にご説明しておくと,この日演奏する「東京藝大シンフォニーオーケストラ」は藝大音楽学部2~4年生の弦・管・打楽器専攻生を主体とする「学生オケ」です 一方,藝大モーニングコンサートでお馴染みの「藝大フィルハーモニア管弦楽団」は東京藝大に所属する「プロのオケ」で,オーケストラ演奏を専門とする演奏研究員によって組織されています

一方,藝大モーニングコンサートでお馴染みの「藝大フィルハーモニア管弦楽団」は東京藝大に所属する「プロのオケ」で,オーケストラ演奏を専門とする演奏研究員によって組織されています

全自由席です.1階15列12番,左ブロック右通路側を押さえました 学生オケのコンサートにしてはかなり入っています

学生オケのコンサートにしてはかなり入っています

弦楽器だけ入場し配置に着きます.指揮者が高関健なので,弦楽器は左サイドにコントラバスとチェロを配し,ヴァイオリンが左右に分かれる対向配置をとります コンミスは中村友希乃さん

コンミスは中村友希乃さん 小柄なため椅子を高く調整して後方の演奏者にも動きがよく見えるようにしています

小柄なため椅子を高く調整して後方の演奏者にも動きがよく見えるようにしています

1曲目は武満徹の「ア・ウェイ・ア・ローン Ⅱ」です この曲は1981年に弦楽四重奏曲として作曲された曲の弦楽合奏版です

この曲は1981年に弦楽四重奏曲として作曲された曲の弦楽合奏版です 作曲者の頭にあったのは「水」「海」といったものだったようです

作曲者の頭にあったのは「水」「海」といったものだったようです

高関の合図で曲に入りますが,曲想としては水の流れを感じないでもありません 現代音楽特有の”こけおどし”のようなサプライズはなく,弦楽器による音の波が静かに移り変わっていくようです.比較的聴き易い曲だと思いました

現代音楽特有の”こけおどし”のようなサプライズはなく,弦楽器による音の波が静かに移り変わっていくようです.比較的聴き易い曲だと思いました 演奏はアインザッツが揃っていない場面もありましたが,頑張りました

演奏はアインザッツが揃っていない場面もありましたが,頑張りました

2曲目はポーランド生まれの作曲家シマノフスキの「ヴァイオリン協奏曲第1番」です この曲は1916年の夏から秋にかけて作曲されました.この作品は切れ目のない単一楽章から成りますが,CDを持っていないので予習もできず,冒頭から緊張して聴くことになりました

この曲は1916年の夏から秋にかけて作曲されました.この作品は切れ目のない単一楽章から成りますが,CDを持っていないので予習もできず,冒頭から緊張して聴くことになりました

ソリストの澤亜紀さんがブルーを基調とする衣装で登場します この人は東京藝大の澤和樹学長の娘さんですが,親の七光りではなく,藝大を首席で卒業しただけに止まらず,英国王立音楽院に留学しディプロマ(最高位)を取得して首席で卒業しています

この人は東京藝大の澤和樹学長の娘さんですが,親の七光りではなく,藝大を首席で卒業しただけに止まらず,英国王立音楽院に留学しディプロマ(最高位)を取得して首席で卒業しています 藝大では2015年4月から音楽学部室内学科非常勤講師を務めています

藝大では2015年4月から音楽学部室内学科非常勤講師を務めています

高関健の合図で演奏に入りますが,冒頭から「これがポーランドの作曲家が作曲した音楽か 」と疑問を持つほど,フランス的な曲です

」と疑問を持つほど,フランス的な曲です 最初からハープとピアノが絡んでくるのです

最初からハープとピアノが絡んでくるのです それもそのはず,シマノフスキは「フランス音楽とその内容・形式・発展を正しく,深く理解することが,ポーランド音楽の発展条件の一つである

それもそのはず,シマノフスキは「フランス音楽とその内容・形式・発展を正しく,深く理解することが,ポーランド音楽の発展条件の一つである 」と語ったそうです.しかし,フランス的な序奏に導かれて入ってくるヴァイオリンの息の長い旋律を聴くと,曲想は違うけれど,オーストリアの作曲家コルンゴルトのヴァイオリン協奏曲を思い浮かべました

」と語ったそうです.しかし,フランス的な序奏に導かれて入ってくるヴァイオリンの息の長い旋律を聴くと,曲想は違うけれど,オーストリアの作曲家コルンゴルトのヴァイオリン協奏曲を思い浮かべました 全体的に変化に富んだ曲で聴いていて面白いのですが,切れ目がないので自分はいったいどの辺を聴いているのかさっぱり分からないのが玉にきずでした

全体的に変化に富んだ曲で聴いていて面白いのですが,切れ目がないので自分はいったいどの辺を聴いているのかさっぱり分からないのが玉にきずでした 澤さんの演奏はこの曲の良さが伝わってくる素晴らしいパフォーマンスでした

澤さんの演奏はこの曲の良さが伝わってくる素晴らしいパフォーマンスでした もう一度,CDを買って聴いてみたくなりました

もう一度,CDを買って聴いてみたくなりました

休憩後はチャイコフスキー「交響曲第4番ヘ短調」です この曲は1877年に作曲されましたが,前年から資金援助を申し出てくれたメック夫人に献呈しています

この曲は1877年に作曲されましたが,前年から資金援助を申し出てくれたメック夫人に献呈しています この年のチャイコフスキーは健康が優れず,結婚したものの極めて短期間で離婚してしまうなど,不幸の極致のような年でしたが,唯一の救いは一度も会ったことのないパトロンであり友人でもあったメック夫人の存在だったのでしょう

この年のチャイコフスキーは健康が優れず,結婚したものの極めて短期間で離婚してしまうなど,不幸の極致のような年でしたが,唯一の救いは一度も会ったことのないパトロンであり友人でもあったメック夫人の存在だったのでしょう チャイコフスキーはこの第4番を,メック夫人宛ての手紙の中で「われわれの交響曲」と呼んでいます

チャイコフスキーはこの第4番を,メック夫人宛ての手紙の中で「われわれの交響曲」と呼んでいます

この曲は第1楽章「アンダンテ・ソステヌートーモデラート・コン・アニマ」,第2楽章「アンダンティーノ・イン・モード・ディ・カンツォーナ」,第3楽章「スケルツォ」,第4楽章「アレグロ・コン・フォーコ」の4つの楽章から成ります

第1楽章冒頭は金管のファンファーレから開始されますが,ホルンとトランペットが冴えていました 一方,弦楽器陣が冴えません.どう言ったら良いのか,バランスが良くないというか,指揮者の指示に着いていけていないというか,どうもしっくりいきません

一方,弦楽器陣が冴えません.どう言ったら良いのか,バランスが良くないというか,指揮者の指示に着いていけていないというか,どうもしっくりいきません

第2楽章では冒頭,オーボエによるもの悲しい旋律が奏でられますが,このオーボエが良かった また,中盤のフルート,オーボエ,クラリネット,ファゴットの木管楽器のよるアンサンブルも素晴らしい出来でした

また,中盤のフルート,オーボエ,クラリネット,ファゴットの木管楽器のよるアンサンブルも素晴らしい出来でした

第3楽章「スケルツォ」に来てやっと弦楽器陣が揃ってきました 高関健のきめ細かな指示により弦楽器が鮮やかなピッツィカートを奏でました

高関健のきめ細かな指示により弦楽器が鮮やかなピッツィカートを奏でました

そして第4楽章に至って,やっと管も弦も打もアンサンブルが揃い,中でもトロンボーンとチューバが冴えわたり,大団円を迎えることができました 「終わり良ければ全て良し

「終わり良ければ全て良し 」といったところでしょうか

」といったところでしょうか

この日の演奏を聴いた思ったのは,弦楽器を中心に より精度を上げて練習に励んでもらえたら,もっと印象深いコンサートになるのではないかということです

この曲はさながらフルート協奏曲のようにフルートが最初から最後まで活躍します

この曲はさながらフルート協奏曲のようにフルートが最初から最後まで活躍します

清水氏の解説によると,1曲目の「管弦楽組曲第2番」と違って,この曲はチェンバロの代わりにピアノで演奏されるケースも珍しくなく,ルドルフ・ゼルキンも演奏しているとのことでした

清水氏の解説によると,1曲目の「管弦楽組曲第2番」と違って,この曲はチェンバロの代わりにピアノで演奏されるケースも珍しくなく,ルドルフ・ゼルキンも演奏しているとのことでした

八坂が過去に殺人を犯し 最近出所したばかりだということを知り,最初は当惑気味な章江だったが,几帳面で礼儀正しく,蛍のオルガンの発表会の準備を手伝ってくれたりするうち八坂に好感を持つようになる

八坂が過去に殺人を犯し 最近出所したばかりだということを知り,最初は当惑気味な章江だったが,几帳面で礼儀正しく,蛍のオルガンの発表会の準備を手伝ってくれたりするうち八坂に好感を持つようになる 彼は何のために利雄の前に現れたのか,次第にその本性が明らかになっていき,悲劇が起こる

彼は何のために利雄の前に現れたのか,次第にその本性が明らかになっていき,悲劇が起こる 蛍は殺されなかったばかりに,それ以上の苦しみを利雄と章江に与えることになります

蛍は殺されなかったばかりに,それ以上の苦しみを利雄と章江に与えることになります

長崎奉行の井上筑後守はキリスト教を布教させようとするロドリゴに対し「お前がころばないからキリシタンどもが苦しむのだ」と棄教を迫る

長崎奉行の井上筑後守はキリスト教を布教させようとするロドリゴに対し「お前がころばないからキリシタンどもが苦しむのだ」と棄教を迫る 逆さ吊りにされ耳から血を流すキリシタンたちを前に,ロドリゴは「神はなぜ黙っているのか,何もしないのか

逆さ吊りにされ耳から血を流すキリシタンたちを前に,ロドリゴは「神はなぜ黙っているのか,何もしないのか

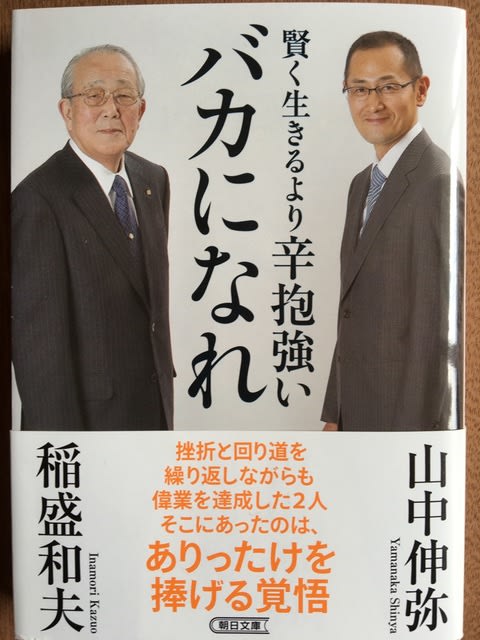

京セラの創立者で会長を務めた偉大な経営者とノーベル医学・生理学賞受賞者の対談集です

京セラの創立者で会長を務めた偉大な経営者とノーベル医学・生理学賞受賞者の対談集です

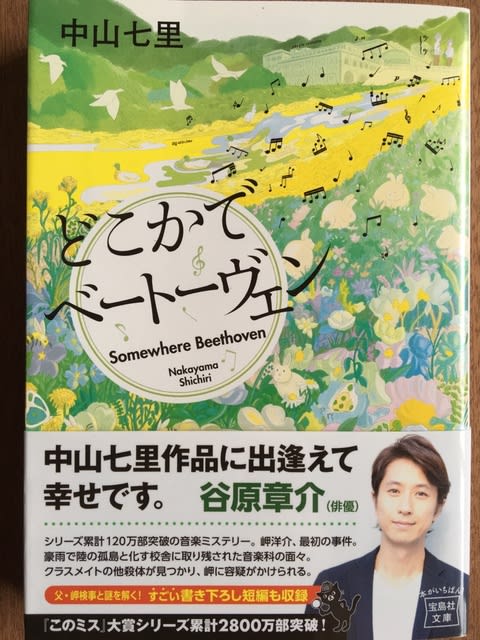

しかし,梅木はどんな人物かの話になると二人は口が重くなる.なぜなのか

しかし,梅木はどんな人物かの話になると二人は口が重くなる.なぜなのか

」ということを目の前の演奏で示してくれました

」ということを目の前の演奏で示してくれました

もう少し苦みの利いた推理をお聞きしたかったのですが,わたくし,すっかり失望いたしました!」と自虐的なネタを披露するところは思わず笑ってしまいます

もう少し苦みの利いた推理をお聞きしたかったのですが,わたくし,すっかり失望いたしました!」と自虐的なネタを披露するところは思わず笑ってしまいます

生活に困ったアルドルフォは自作の脚本を売りに出したが,ある日,ジョー(シーモア・カッセル)と名乗る男が彼の脚本を千ドルで買ったうえ,資金援助まで申し出てくれた

生活に困ったアルドルフォは自作の脚本を売りに出したが,ある日,ジョー(シーモア・カッセル)と名乗る男が彼の脚本を千ドルで買ったうえ,資金援助まで申し出てくれた

煙草屋の常連客の一人,作家のポール・ベンジャミン(ウィリアム・ハート)は,数年前に妻を亡くして以来,スランプに陥っていた

煙草屋の常連客の一人,作家のポール・ベンジャミン(ウィリアム・ハート)は,数年前に妻を亡くして以来,スランプに陥っていた 煙に重さはあるかないか,という話ですが,「その昔,煙の重さを量った者がいた.最初にタバコの重さを量り,次に吸い終わったあとの灰の重さを量る.その差が煙の重さだ」というものです

煙に重さはあるかないか,という話ですが,「その昔,煙の重さを量った者がいた.最初にタバコの重さを量り,次に吸い終わったあとの灰の重さを量る.その差が煙の重さだ」というものです こういう話好きです

こういう話好きです

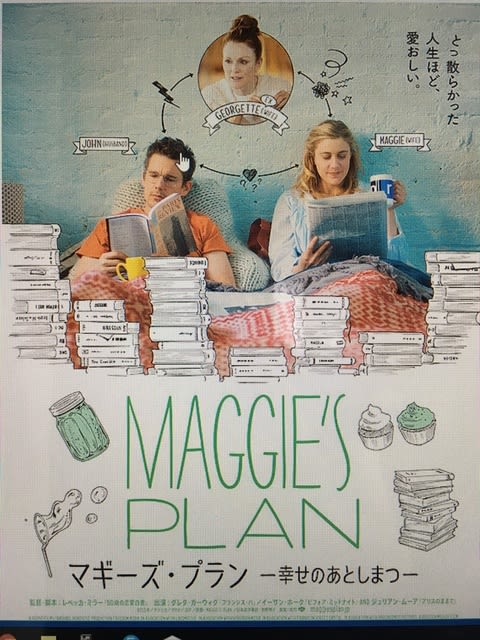

仕事のことしか頭にない妻ジョーゼット(ジュリアン・ムーア)に愛想をつかしたジョンは離婚を決意し,マギーと再婚する

仕事のことしか頭にない妻ジョーゼット(ジュリアン・ムーア)に愛想をつかしたジョンは離婚を決意し,マギーと再婚する