J Satoさん

巨大地震は大気にも影響を及ぼす。

東北地方太平洋沖地震直後にも同様の現象が見られた。

2011年3月11日東北地方太平洋沖地震に伴う電離圏擾乱

追記 2023.02.15

人工地震だと言いたいのだろうが、不思議なことではないんだよ

J Satoさん

巨大地震は大気にも影響を及ぼす。

東北地方太平洋沖地震直後にも同様の現象が見られた。

2011年3月11日東北地方太平洋沖地震に伴う電離圏擾乱

追記 2023.02.15

人工地震だと言いたいのだろうが、不思議なことではないんだよ

■ 観測点

K-NET鉾田(IBR013)

■ 震度

計測震度=4.01 震度4

■ 加速度波形

M5なので大きな地震ではありません。よくある普通の地震です。

この程度の地震を怖がっていては関東地方には住めません。

本番はこんなもんじゃないので。

■ 観測点

K-NET宮崎(MYZ013)

■ 震度

計測震度 4.49 震度4

■ 加速度波形

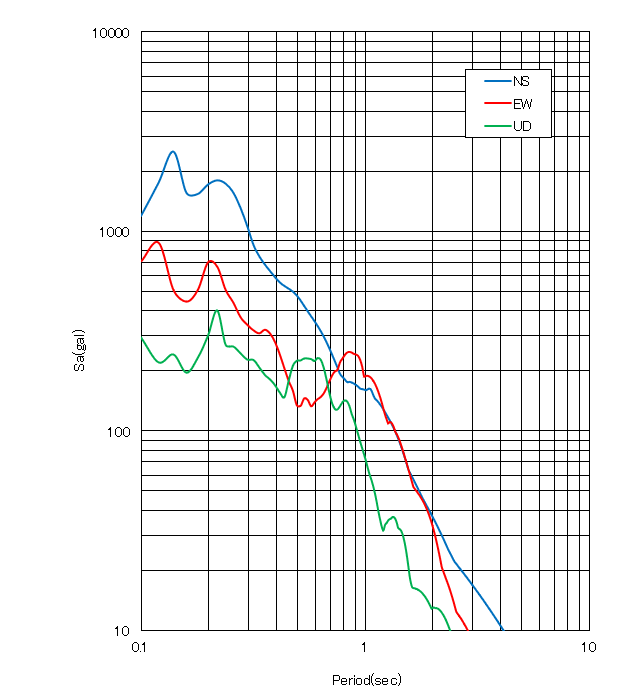

■ 加速度応答スペクトル

減衰t定数 h=0.05

T=0.65秒に卓越周期が出てますね。

木造家屋の一部には軽微な損傷や変形が現れているかもしれません。

南海トラフ地震への影響については微妙ですね。

■ 観測点

K-NET中川(HKD025)

■ 震度

計測震度 5.18 震度5強

■ 加速度波形

■ 加速度応答スペクトル

減衰定数 h=0.05

強い揺れは2秒程度で非常に狭い範囲で揺れています。

卓越周期(TG=0.18秒)は短いです。

被害はほとんど出ないはずです。

PHP新書「地震予知」フォローページ

「長期前兆NO.1778」続報NO.328

私は地震予知は不可能と思っているので、たぶん起きないと思いますが、内陸でM8.0±0.3の地震が起きたら日本終了です。

電磁場異常であろうと何だろうと予知なんかできっこないので、まあたぶん大丈夫でしょう。

追記 2022.06.20

また揺れましたね。

K-NET正院(ISK002)のNS波を昨日の地震と比べると、今回は650galぐらい揺れているのでいかにもよく揺れているように見えますが、

高周波成分が多く出ていて1.0秒付近の成分は少なくなっています。したがって構造物への影響は小さいはずです。

・震度

計測震度=5.00 震度5弱

・加速度波形

・加速度応答スペクトル

減衰定数 h=0.05

記 2022.06.20

以前から能登半島の先端の非常に狭い範囲で小さな地震が頻発していました。

地下で何が起きているのでしょう。

HARVEST EQMAP(tky)

地震の規模は大したことはないのですが、地盤の緩い場所ではよく揺れました。

・観測点

K-NET正院(ISK002)

・震度

計測震度=5.56 震度6弱

・加速度波形

・加速度応答スペクトル

減衰定数 h=0.05

加速度応答スペクトルには見えませんが、波形をみると周期が延びていますね。

小規模の液状化が起きていると思われます。

NS波に対してwavelet変換を行うとこのようになります。

横軸が時刻(sec)で縦軸が周波数(Hz)です。

・土質柱状図

・読売新聞2012年1月23日朝刊記事

・朝日新聞2012年1月24日朝刊記事

2012年から10年経ったが、未だ首都直下地震は起きていない。

では、東大地震研が出したこの地震発生予測は外れたのだろうか?

もちろん合ってはいない。間違いなく起きるとは言っていないので外れてもいない。

地震発生予測に確率を使うようにしたのは力武常次だったと思うが、

前記事に書いたように地震の起きやすさを確率で表すのは原理的に無理なのだ。

大数の法則が示すように確率は多数の繰り返し試行が前提であり、

これからの4年間を何回も繰り返すことが不可能であるからだ。

追記 2022.06.05

確率や統計は人を騙すために用いられることがあるので注意しなければならない。

前記事の続きです。

2011年から2022年までの検討対象期間(1月1日~5月4日午前12時)における積算地震数を比較しました。

大きな地震が起きると余震が多発するため小さい地震も起きやすくなります。

2011年が特別多いのは、東北地方太平洋沖地震(M9.0)が3月11日に発生したからです。

2011年のほかには、2012年、2013年、2016年、2021年、2022年が多いですが、

その理由はつぎのように説明できます。

(1)2012年,2013年:東北地方太平洋沖地震の影響が残っていて、余震が続いていた。

(2)2016年:熊本地震(M7.3)が発生した。

(3)2021年:宮城県沖の地震(M6.9)、福島県沖の地震(M7.3)が発生した。

(4)2022年:福島県沖の地震(M7.4)が発生した。

地震の発生頻度とマグニチュードの間にグーテンベルク・リヒターの関係があることが知られていますが、

実際に確かめたことはありません。そこで、本当にそうなるか試してみました。

データは、2022年1月1日から5月4日午前12時までに日本周辺で発生した地震のうち、YAHOO!天気・災害に示されているものを使いました。

勾配が少し緩いです(0.705)。

でも経験則ですからこの程度ならまあまあ合っていると言えるでしょう。

小さい地震が最近増えているかどうかは、このグラフからは判定できません。

昨年のデータを調べると何かわかるかもしれないので気が向いたらやってみます。

注)南太平洋の地震を含んでいた(M7.0,M7.2)ためグラフを修正しました。

追記 2022.05.04

同じ期間(1月1日~5月4日午前12時)について、2021年と2022年の積算地震数を比較しました。

概ね同じです。昨年同時期との比較では今年の地震発生が特別多いようには見えません。

でも、だからといって大地震が起きないと言っているわけではありません。

起きるか起きないかわからないので、日頃から大地震への備えを行うことはとても大事です。

(つづく)

・ 観測点

K-NET相馬(FKS001)

・ 震度

計測震度=6.17 震度6強

・ 加速度波形

・ 加速度応答スペクトル

減衰定数 h=0.05

福島県沖では、東北地方太平洋沖地震以降、M7超の地震が2回起きています。

今回の地震と比較してみましょう。

■ 2021.02.13の地震

・ 観測点

K-NET相馬(FKS001)

・ 震度

計測震度=5. 91 震度6弱

・ 加速度波形

・ 加速度応答スペクトル

減衰定数 h=0.05

あれ?卓越周期がはっきり出てる。2022.03.16の揺れと全然違う。なぜでしょう。

■ 2016.11.22の地震

規模の割にはあまり揺れてませんね。

震源が浅かったので揺れの範囲が狭かったのでしょうね。

・ 観測点

K-NET相馬(FKS001)

・ 震度

計測震度=4.09 震度4

・ 加速度波形

・ 加速度応答スペクトル

減衰定数 h=0.05

あら、周波数特性がまた違う。どうなってるの?

追記 2022.03.17

サイト特性よりも、震源特性・伝播経路特性が強く表れているのでしょうね。

大雑把にいうとこんな感じです。

2016年の地震は北米プレート内、2021年の地震は境界付近、今回の地震は太平洋プレート内、と考えられ、震源特性・伝播経路特性が違う。

追記 2022.03.17

橋脚が圧壊しています。

帯筋の間隔が広いのでせん断破壊のような気がしてきました。

上下動による衝撃破壊については何とも言えません。

曲げ破壊ではないと思います。

横桁も変な壊れ方をしていますね。