追記 2024-11-02 15:10:59

中国新聞朝刊(2024.11.02)記事より、

杭の調査を行うようですが、倒壊メカニズムは当ブログに書いたとおりだと思いますよ。

記 2024-08-31 08:46:32

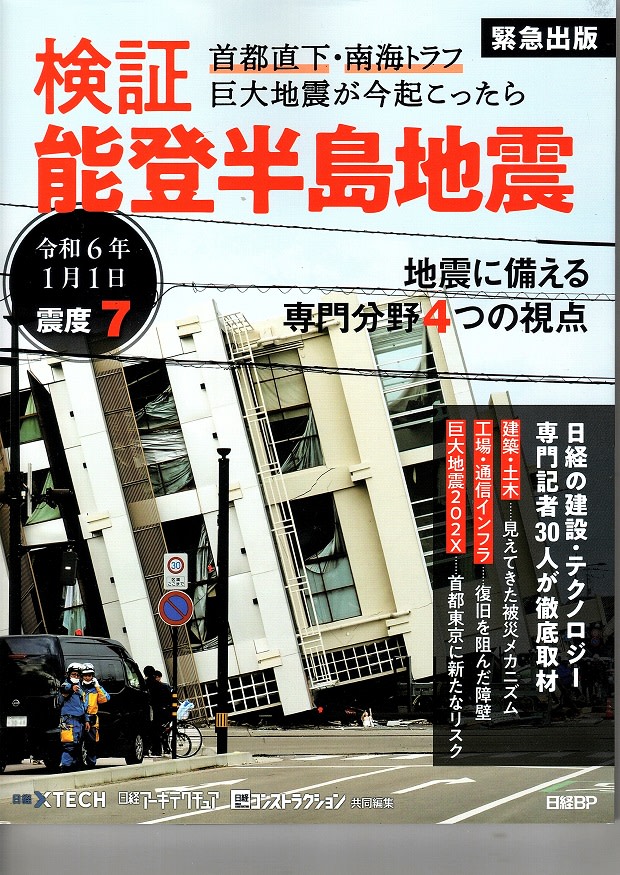

一昨日、散髪ついでに丸善によって能登半島地震を特集した本を買いました。

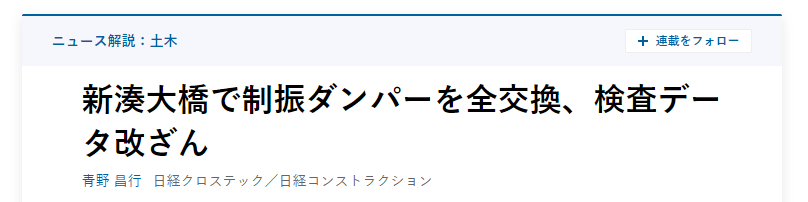

輪島市の7階建てRC造ビルが横倒しになりましたが、それに関する記事も載っていました。

東大の教授が、横倒しになったRC造ビルの倒壊メカニズムについて解説しているのですが、

あまりにもひどい内容なのでびっくりしました。なにがひどいかと言うと素人同然なんです。

楠浩一教授>倒壊メカニズムは明らかではないが、正面からみて左側(西側)の杭が引き抜け、

右側の下部構造に過大な圧縮力がかかって壊れ、転倒したように考えられる。

彼は力学を知らないのですかね。

建物の幅と高さによりますが、細長い建物の場合は、引張側が引き抜けた方が、

引き抜けない場合よりも圧縮側の柱の軸力は小さくなります。当たり前なので式を書きませんがね。

杭は、過大な軸力で壊れたんじゃないです。主に曲げで壊れたんです。

なぜ曲げが大きくなったかというと、それは液状化です。

倒れた方向に地面にめり込んでいるので明らかでしょう。

倒壊のメカニズムを概念的に示すとつぎのとおりです。

次図は地震前の状態です。杭の側方の地盤バネが効いています。

液状化を起さない小さな揺れでも地盤バネは有効です。

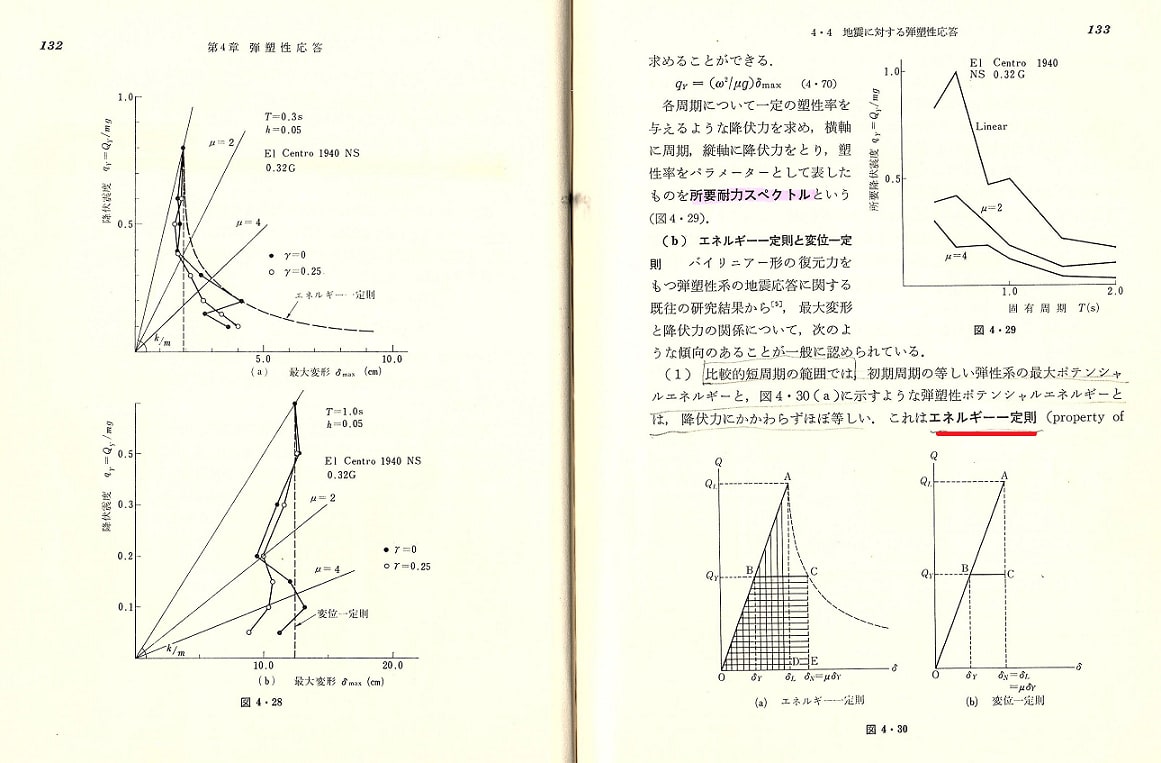

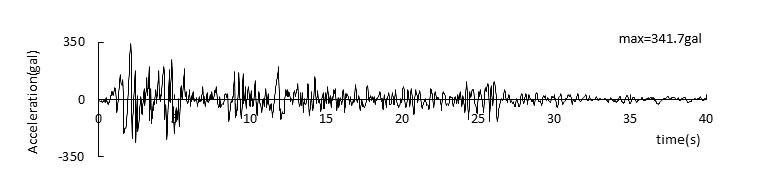

しかし、大きな揺れが生じて砂層に液状化が起きると砂層の地盤バネは無くなってしまいます。

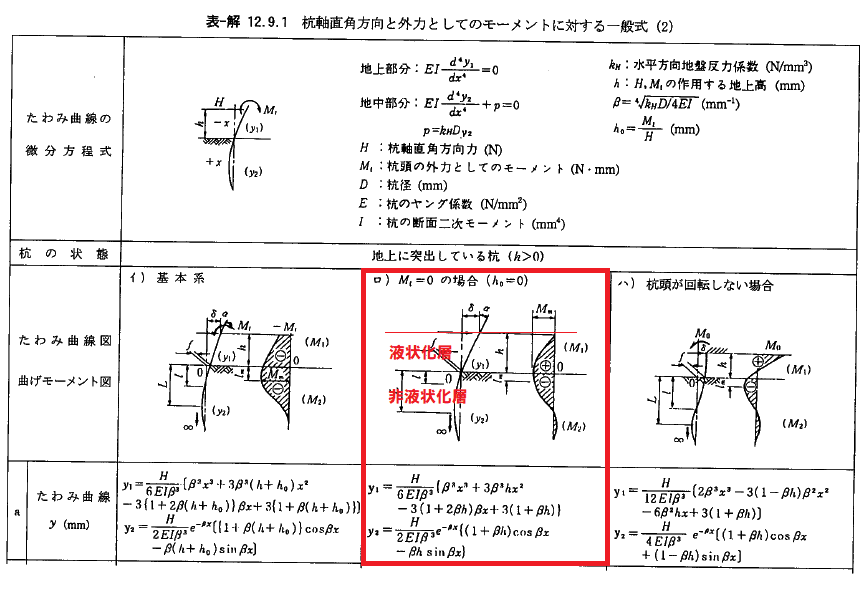

杭は突出杭(非液状化層の上に突出した杭)になって、杭の曲げモーメントは大きくなります。

そして、圧縮力と曲げモーメントに杭が耐えられなくなると折損します。

杭が折れると鉛直方向の支持力が無くなるので、建物は右に傾いて沈みます。左側の柱は抜け上ります。

これが最も考えやすい転倒メカニズムです。

杭頭がフーチングに定着されていないことを問題視していますが、そんなことはたいした問題ではないです。

南海トラフ地震を煽った平田名誉教授といい楠教授といいあまりにもレベルが低いのだけれど、東大地震研大丈夫?

■ 突出杭の曲げモーメント算出公式