「クラジ石」を見物した後、近くの海辺にある「テダ御川」を見に行きました。

331号線から「わちばる太郎」の看板を海の方角に入り、少し進むと左に別れる道があります。

「テダ御川[うっかー]」の案内板が立っていました。

直進した先には「海鮮グルメ レストラン わちばる太郎」のお店が見えています。

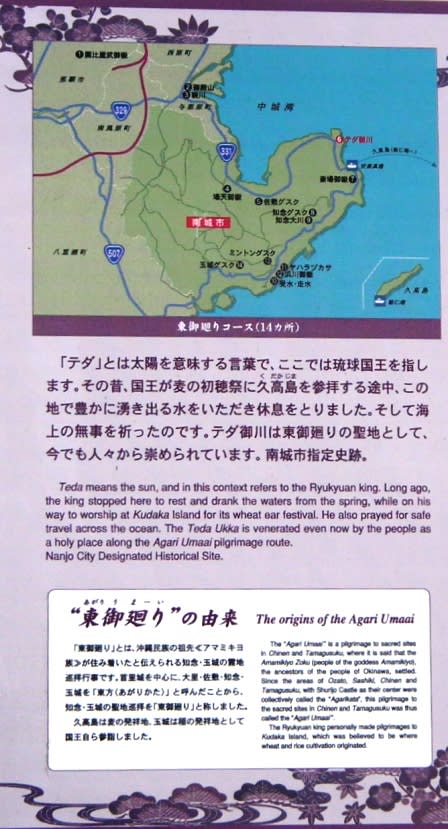

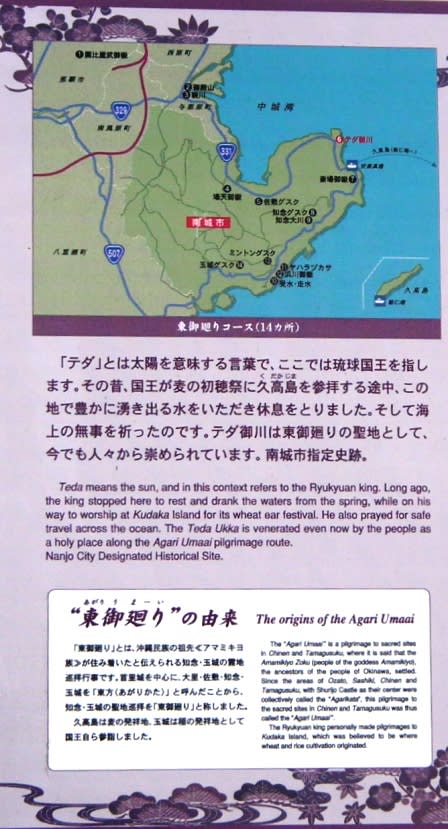

写真は、案内板を拡大したものです。

「テダ御川[てだうっかー]」と、「東御廻り[あがりうまーい]」といわれる行事についての説明や、案内地図がありました。

「東御廻り」は、首里城の「園比屋武御嶽[すぬひゃんうたき]」から沖縄本島南東部の「玉城グスク[たまぐすくぐすく]」まで、聖地14ヵ所を巡る行事です。

案内地図に赤い字で書かれてある「テダ御川」は、6番目の聖地で、「佐敷グスク[さしきぐすく]」からここ「テダ御川」を経て、次は最高の聖地「斎場御嶽[せーふぁうたき]」へ続くようです。

「東御廻り」は、かって国王の行事だったものが、現在では一般の人々の行事になっているようです。

知名埼付近の地図です。

国道331号線を東に入り、①の分岐点から点線で表示されている道をたどり、②「知名埼灯台」から③「テダ御川」まで徒歩のコースでした。

墓地の間を進み、しばらく草むらに囲まれた山道を進んで行きます。

墓場の道が折れている場所に案内表示がないため、とても不安になりました。

灯台が見え始める手前のカーブにやっと道案内があるだけで、途中何度も引き返そうかと思うような道のりでした。

草むらの中の道を上りつめ、道が西へ折れると景色が広がり、「知名埼灯台」が見えてきます。

高台に吹き上げてくる心地よい風と、このすばらしい景色にしばしの間、感動していました。

この灯台の玄関には赤瓦の屋根があり、その上にシーサーがいます。

サンゴ礁の海から聞こえる潮騒の中で、屋根に座るシーサーを見ていると、改めて沖縄に来ている実感が湧いてきます。

灯台の周囲は垣根で、正面に小さな門があります。

灯台には楕円形のドアが取り付けられ、まるで船や、潜水艦のようです。

ところで、この灯台に電線が引き込まれていません。気になって調べてみました。

沖縄の海を守る「第十一管区海上保安本部」のサイトに「沖縄の海の道しるべ 沖縄本島地区」のページに沖縄の灯台(航路標識)が紹介されていました。

知名埼灯台の電源は、自然エネルギー(太陽電池)とあり、その他の灯台の多くも同様でした。

灯台の小さな丸い屋上に太陽電池のパネルが取り付けられているのでしょうか。

大きな灯台の電源は、購入電力がありましたが、エネルギー問題や、Co2削減対策が進んでいることが分かり少し安心しました。

灯台を過ぎると道は急な下り道になり、長い階段がありました。

階段の下には美しいサンゴ礁の海が広がっています。

長い階段を降りるとコンクリートの道が造られていました。

突当りに「テダ御川」の石碑が見えています。

■「テダ御川」の石碑の左側に石に彫られた案内板がありましたので転記します。

==========================================================================

知念村指定文化財第四号

昭和五十七年三月三十一日指定

テダ御川

国王が久高島渡島のとき飲料水の補給をし、また、知名崎通過の際海上無事を祈った霊泉だといわれている。

園比屋武御嶽から始まる「東り廻い」の巡拝地でもある。

昭和八年頃までは清水が湧き出る泉であったが、後方の知名城の山から国会議事堂の建築にも使用されたトラバーチン(石材)が産出し、一帯は採石場となった。そのため知名城の山は崩壊し現在では湧水も涸れてしまっている。

平成二年三月一日知念村教育委員会

==========================================================================

「テダ御川」の石碑です。

石碑の上に岩にコンクリートを塗りつけて「うてだうか 水神 1969年●●」と文字が刻まれていました。

しかし、●●部分の文字は読めませんでした。

階段を登る途中から見た「テダ御川」です。

向って左の道の突当りに「テダ御川」の石碑が見えます。

長い階段をやっと上り、灯台近くで西側の断崖の下を見下ろすと養殖場に浮かぶ「クラジ石」が見えました。

331号線から「わちばる太郎」の看板を海の方角に入り、少し進むと左に別れる道があります。

「テダ御川[うっかー]」の案内板が立っていました。

直進した先には「海鮮グルメ レストラン わちばる太郎」のお店が見えています。

写真は、案内板を拡大したものです。

「テダ御川[てだうっかー]」と、「東御廻り[あがりうまーい]」といわれる行事についての説明や、案内地図がありました。

「東御廻り」は、首里城の「園比屋武御嶽[すぬひゃんうたき]」から沖縄本島南東部の「玉城グスク[たまぐすくぐすく]」まで、聖地14ヵ所を巡る行事です。

案内地図に赤い字で書かれてある「テダ御川」は、6番目の聖地で、「佐敷グスク[さしきぐすく]」からここ「テダ御川」を経て、次は最高の聖地「斎場御嶽[せーふぁうたき]」へ続くようです。

「東御廻り」は、かって国王の行事だったものが、現在では一般の人々の行事になっているようです。

知名埼付近の地図です。

国道331号線を東に入り、①の分岐点から点線で表示されている道をたどり、②「知名埼灯台」から③「テダ御川」まで徒歩のコースでした。

墓地の間を進み、しばらく草むらに囲まれた山道を進んで行きます。

墓場の道が折れている場所に案内表示がないため、とても不安になりました。

灯台が見え始める手前のカーブにやっと道案内があるだけで、途中何度も引き返そうかと思うような道のりでした。

草むらの中の道を上りつめ、道が西へ折れると景色が広がり、「知名埼灯台」が見えてきます。

高台に吹き上げてくる心地よい風と、このすばらしい景色にしばしの間、感動していました。

この灯台の玄関には赤瓦の屋根があり、その上にシーサーがいます。

サンゴ礁の海から聞こえる潮騒の中で、屋根に座るシーサーを見ていると、改めて沖縄に来ている実感が湧いてきます。

灯台の周囲は垣根で、正面に小さな門があります。

灯台には楕円形のドアが取り付けられ、まるで船や、潜水艦のようです。

ところで、この灯台に電線が引き込まれていません。気になって調べてみました。

沖縄の海を守る「第十一管区海上保安本部」のサイトに「沖縄の海の道しるべ 沖縄本島地区」のページに沖縄の灯台(航路標識)が紹介されていました。

知名埼灯台の電源は、自然エネルギー(太陽電池)とあり、その他の灯台の多くも同様でした。

灯台の小さな丸い屋上に太陽電池のパネルが取り付けられているのでしょうか。

大きな灯台の電源は、購入電力がありましたが、エネルギー問題や、Co2削減対策が進んでいることが分かり少し安心しました。

灯台を過ぎると道は急な下り道になり、長い階段がありました。

階段の下には美しいサンゴ礁の海が広がっています。

長い階段を降りるとコンクリートの道が造られていました。

突当りに「テダ御川」の石碑が見えています。

■「テダ御川」の石碑の左側に石に彫られた案内板がありましたので転記します。

==========================================================================

知念村指定文化財第四号

昭和五十七年三月三十一日指定

テダ御川

国王が久高島渡島のとき飲料水の補給をし、また、知名崎通過の際海上無事を祈った霊泉だといわれている。

園比屋武御嶽から始まる「東り廻い」の巡拝地でもある。

昭和八年頃までは清水が湧き出る泉であったが、後方の知名城の山から国会議事堂の建築にも使用されたトラバーチン(石材)が産出し、一帯は採石場となった。そのため知名城の山は崩壊し現在では湧水も涸れてしまっている。

平成二年三月一日知念村教育委員会

==========================================================================

「テダ御川」の石碑です。

石碑の上に岩にコンクリートを塗りつけて「うてだうか 水神 1969年●●」と文字が刻まれていました。

しかし、●●部分の文字は読めませんでした。

階段を登る途中から見た「テダ御川」です。

向って左の道の突当りに「テダ御川」の石碑が見えます。

長い階段をやっと上り、灯台近くで西側の断崖の下を見下ろすと養殖場に浮かぶ「クラジ石」が見えました。