つい、先々週辺りに書いた事とやや矛盾することなのですが、それが気になる方は読み飛ばして頂けると有難い。今回はそういう性質のはなしです。

以前からこの題材で書いてきた事として「テツドウモケイは他のジャンルに比べて玩具と模型の境界が曖昧でグレーゾーンが広く、それゆえに魅力的に感じている」と言う私見があります。

実際、こういう書き方になった背景にはともすれば「テツドウモケイはオモチャではない」「テツドウモケイは高尚な大人の趣味(だから偉いと言いたいのか?)」といった論調に傾きがちな一部の傾向に対する一種の反駁の側面もあります。

ですから個人的には「テツドウモケイが玩具であっても良いじゃないか」と言う思いも心のどこかにありますし、その考えは変わっていません。

ですが先日の様に「まるで手当たり次第に投げつけられたかのような壊れ方をしたジャンク品の群れ」とか「どこをどうすればこんな壊れ方をしたのか」と疑いたくなる毀損モデルとかに当たるとその考えも少々ぐらついて来るのを感じます。これらはNゲージに多いのですが16番でも時折見かける事があるのでテツドウモケイ全般にそうした傾向は多少なりともあるのでしょう。

ですが、先日のあの時ばかりは「テツドウモケイはオモチャじゃねえ!!」とか叫びたくなりました(恥)

仮令どんなに細密に作られていても、またどれだけ走りが良くても、或いはモデルとしての魅力にあふれていてもそれらの長所が理解されずに扱われていたら、形は模型でも扱いはオモチャ以下になってしまう。逆に言えば形が玩具でも(飾り棚に店晒しになっているのとは違う意味で)大切に扱われればそれは模型以上の存在にもなり得る気がします。

その意味ではこの件については扱うひとりひとりの心構えの問題ではありますが。

一方でもうひとつ最近になって危惧を感じるのがシステム玩具としてのテツドウモケイの遊び方の孕む問題です。

いきなり話題が飛びますが1980年代の中頃、オーディオ業界で「ミニコンポ」と言うのが大流行した事があります。

通常のフルサイズコンポより一回り小さいボディで当時普及し始めたCDプレーヤーを標準装備していた事から一気にブレイク。一時はどこの電気屋さんにも目立つところにミニコンポが展示されていると言う状態でした。

但しフルサイズコンポと異なりチューナー、アンプ、カセットが殆ど一体構造だった事、メーカー毎にサイズが独自規格でてんでんばらばらだった事で拡張性や発展性に難があった事などがあった(極端な話「カタログ写真通りのセッティングしかできない」という、どこがコンポなんだかよくわからない状態すら見られました)せいか、あるタイミングでブームは一気にしぼみ現在では一部のホームシアターなどにその残渣をとどめる状態になっています。

(今では視聴スタイル自体がMP3プレーヤーやスマホでの音楽再生に軸足が移ってしまい「スピーカーとにらめっくらしながら聴く」と言うスタイル自体が過去のものになっている感がありますが)

同じ事は例えば車のエアロパーツが「ユーザーごとのセンスでいくつかのサードパーティ品を組み合わせて個性を出す方向から、メーカーが想定したフルセットのエアロの方が主流になっている現状」とかでも言えると思います。

ですがこれらの欠点の一部は現在のNゲージのモデルの持つ問題点と重なる所もある気がします。

特に気になるのが二大メーカーを中心にシステムが並立する中でレールやシステム、カプラーなどの独自規格化、車両とパワーパックなどの給電系の相性の問題でユーザーの囲い込みに近い状態が始めっている事。

平たく言うなら「メーカーが推奨している遊び方、楽しみ方しかできない方向に流れ始めているのではないかと言う危惧」です。

以前SNS上で話題になった「最近の鉄道模型の玩具化」という印象のいくばくかには、上記のそうした要素も入っている気がします。

鉄道模型が玩具か否かについてはこれ以上は書きませんが、遊び方や楽しみ方までメーカーや専門誌、あるいは一部スノッブなマニアに規定される様な方向性はホビーとして良い事かどうかと言うと疑問を感じます。

どこかに個別のユーザーが付け入れるだけの隙が残っていないと窮屈なだけで終わってしまいそうです。

その「隙」にしても専門知識がないと手におえない様な高度なレベルの物ばかりだと、マニアが自己満足するだけで終わってしまいそうですし。

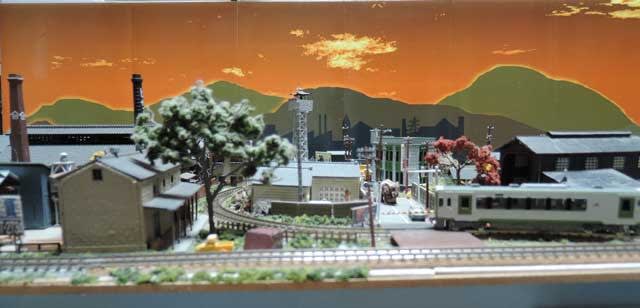

(写真は本題と関係ありません)