昨年春以来のコロナ禍に伴い、ここ十年分くらいの積みキットとして死蔵状態だったストラクチャーを随分と消化してきました。

そのどれもが作ってみるとなかなか味のあるもので、レイアウト上の街並みに順次差し換えてみるとそれだけで雰囲気が一変してしまう辺り「ああ、作ってよかったな」と実感させられるものばかりです。

が、その一方で勢いに任せて購入した物のこれをどう使うかで未だに悩んでいる物もあったりします。

2,3年前に購入したジオコレの「ぺディストリアンデッキ」なんかはその最たるもののひとつと言えるかもしれません。

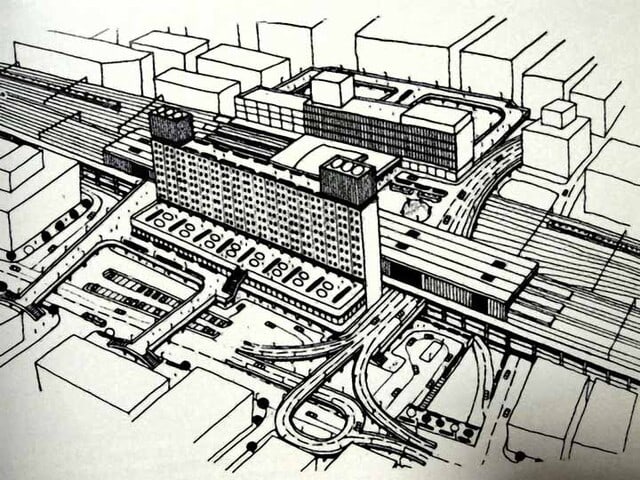

(鉄道ジャーナル社「日本の駅」525P より画像引用)

昭和47年、鉄道100年の頃に出版された「日本の駅」(鉄道ジャーナル社 現在でも復刻版が入手可能です)に掲載されていた「将来の旅客ターミナル駅の未来像」という一章があったのですが、大都市拠点駅・中都市拠点駅・大都市近郊駅の想像図のどれにも必ず「駅前広場のペデストリアンデッキ」が掲載されていて、幼心に「そうか、未来の駅にはペデストリアンデッキが付いて来るのか」とか心ときめかせたものです(笑)

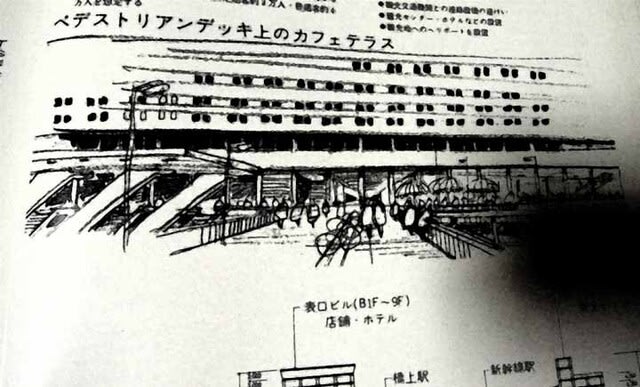

(鉄道ジャーナル社「日本の駅」522P より画像引用)

その後学生時代、仙台駅で初めてその威容にお目に掛かった時には(駅そのものの規模と併せて)駅前広場を縦横に走るペデストリアンデッキに圧倒されました。駅の二階のコンコースから駅前広場の頭上をウォークスルーして「周囲のビルの二階に直接アクセスできる利便性」はまさにあの頃思い描いていた未来都市のひとつの姿とすら思えたものです。

(最近の地方都市を席巻しているイオ〇系のショッピングモールは建物内にペデストリアンデッキを内蔵させたような構造の物が多いですね。利便性とは別に「歩き回りたくさせる」という点でペデストリアンデッキのコンセプトが生かされた好例とは思います)

その後、大宮駅の西口とか町田駅の駅前なんかでも同様の機構を目にしていますし、これより相当に小規模ながら甲府駅の北口にもペデストリアンデッキが登場。駅前広場の見せ場のひとつになっています。

(故郷の盛岡駅にはペデストリアンデッキこそありませんが西口前にバスターミナルを兼ねた人工路盤が組まれ二階のコンコースとバスターミナルを同一平面上に直結しています)

それらを目にした当時でさえ「よもやペデストリアンデッキがテツドウモケイになる事は当分ないだろう」とか高をくくっていたのですが、ジオコレでそれが製品化された時には驚かされました。

外見上は甲府駅のそれより都会的で仙台駅のそれより手ごろ感のある見た目でなかなか使いやすそうに見えたものです。

二階部分をビルにアクセスさせるための出入口パーツやバリアフリーのご時世、必須になる外付けエレベーターまで付属していますし。

そんな訳でキットのリリース直後にさっそく飛びついてしまった馬鹿な私(大汗)

ですがいざ実際に買ってきてみると「さて、これをどこに使おうか?」という根本的な問題に突き当たってしまいました。

確かにうちには「光山駅」をはじめペデストリアンデッキが似合いそうな駅前広場はあるにはあります。

ですが広場の形状や広さを見るとジオコレのパーツを上手く落とし込める形になっていないのです。

ペデストリアンデッキ自体が「歩道橋のお化け」である以上、最低でも道路やタクシーターミナルをまたぐ構造でなければ様になりませんが生憎それができる空間が殆どなかったのです。

無理にでも押し込むなら駅前広場自体の大規模な改修が必須になりますが、今はそんな余裕もない。

という訳で購入直後から積みプラ状態が続いている次第です。

ですが、考えてみたらこれは相当にぜいたくな悩みです。上述の様にペデストリアンデッキのストラクチャーが出ているなんてNゲージだけですし、自作するにしても応用できそうな高架橋や階段のパーツも豊富なのですから。

いずれはうまく広場に落とし込む形でこれを使いたいと思いますが、レイアウトやキット自体の改造が必須なのでまだまだ時間が掛かりそうです。

・・・それにしてもこのキットを購入して実際にレイアウトに組み込んでいる方はどれくらいいるものでしょうか?