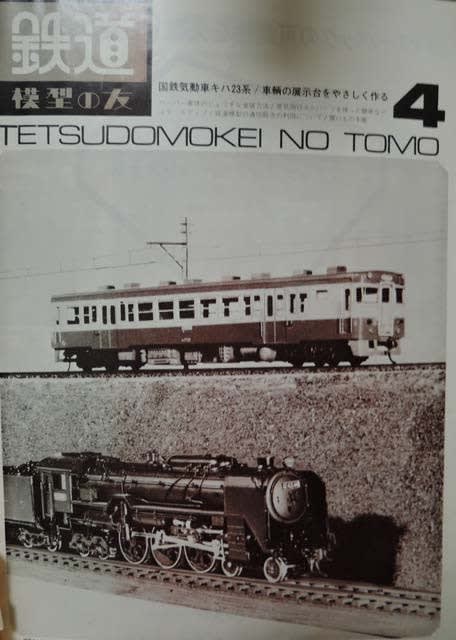

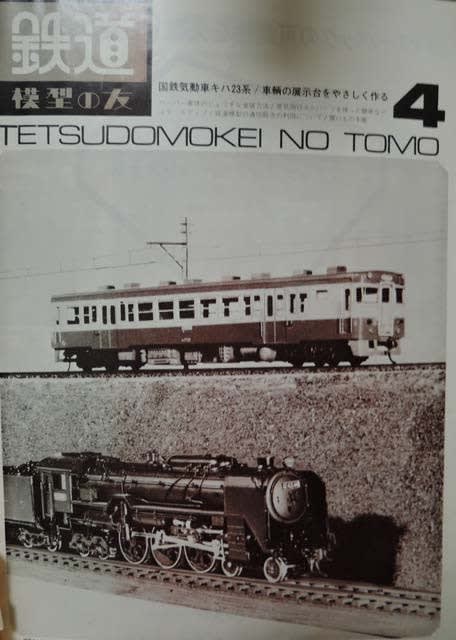

一昨年の暮れ頃、閉店間際の銀座エバーグリーンで当時は謎の雑誌だった「鉄道模型の友」の4号を入手しこのブログでも紹介した事があります。

その時には雑誌の存在自体を知らなかったこともあって大したレビューを書ききれなかったのですが、先日創刊号から3号までの同誌が入手でき(休刊号だったらしい)4号と合わせておぼろげながらこの雑誌のアウトラインを掴むことができました。

創刊号の奥付によると同誌の創刊は1972年(月は不明)2号が1973年6月、3号が1974年5月、そして休刊号の4号が同年10月となっています。

発行時期がほとんど不定期、ほとんど年刊と言っていいくらいのペースです。

「鉄道模型の楽しみ方は人それぞれ異なりますが、一車両でも作ったことのある人には、その楽しみがほんとうにわかるでしょう。苦心して一年もかかり、自作した車両を、自分自身の会社を創立し、何台も入線させたり、レイアウトも自由に作り、完成して走らせたとき、小さい子どもの頃、電車や汽車にあこがれていたその頃の気持がよみがえってくるようです。その感激は何より変えがたいもので、趣味として子供から大人まで、範囲の広い分野で楽しめるでしょう。(中略)

この本はHOを主として、9㎜ゲージなどもみなさんと一緒に研究しながら作りたいと思います。これから始めようとする方や、少し経験のある方などの参考にと、図面を多くし、できるだけわかりやすいよう心がけました(以下略)」

創刊号の巻頭の言葉に本誌のポリシーが端的に示されていますが、工作技法の紹介を中心に鉄道模型を楽しむ上での基礎知識も紹介する、入門誌として創刊されたもののようです。

確かに当時のTMSはマニアの作品紹介を中心に中級以上のファンを対象にした高級趣味誌と言った趣でしたし(それは後年対象年齢を下げて追加された「PLAYMODEL」でもあまり変わっていない)あとは「模型とラジオ」「子供の科学」で車両模型の工作法がある程度。

そもそも「どんな工具が必要なのか」「鉄道模型はどんな店で買うのがいいのか」と言ったマニアには当たり前の基礎知識を教えてくれる雑誌(というか入門書)すら当時はほとんどなかったのです。

その点、本誌はその基礎的な部分から懇切丁寧に解説。

これに各号一つか二つくらいの「車両やストラクチャー工作法(製作記に非らず)」をつけるという構成です。一応ラインナップを羅列すると

ペーパー車体で作る101系(1)

国鉄10系軽量客車・オロ11(1)

小田急2600系(2)

交直流電車・401系を作ろう(2)

駅のわき役・便所を作る(2)

郵便・荷物制御電動車 国鉄クモユニ74形(3)

南海電鉄「こうや号」20001系の製作(3)

HOスケール・地下鉄の駅を作ろう(3)

近郊形気動車 キハ23(4)

展示台をやさしく製作する(4)

と言った形でほとんどがペーパー車体による工作技法が主。

どの記事も工程解説の図版が豊富、図面も割合しっかりしたものが付属しています。

しかも本誌の薄さの対価として「工作台の脇に広げたままにしておけるので記事を参照しながら製作できる」という大きなメリットがあります。欧米の、例えばMODEL RAILROADERなども(恐らく)同様のポリシーから薄手の紙を使った中綴じ体裁を使っているであろうのと同じイメージを感じます。

これに工具の揃え方とか塗装方法とか故障の原因と直し方など初心者がまごつきそうな技法を毎号付けているのですからビギナーにはありがたい雑誌だったはずです。

今時の専門誌の主力記事にすらなっている新製品紹介などは本誌では最後の1ページのみという思い切りの良さ。それでいて「鉄道模型は手作りが主となりますので生産が間に合わないことがあり、お近くの模型店によく相談されるようお勧めします」という「マニアには当たり前、でも一般人が一番まごつきそうな部分」を注意しているところに本誌の細やかさを感じます。

後になると広告などもそれなりに増えているのですが、これらが約32ページ(中綴じ見開き8枚分)のおさまっているので見た目以上の密度感があります。

これほどの中味をこの薄さの雑誌で実現している本誌のポリシーはずばり「万年入門誌」だったのではないかと思います。マニアの自慢に堕せず、あくまで初心者向きの記事に徹する事でこの趣味の裾野を拡げる役目を負わせたかったのでないでしょうか。

何しろ本誌の基礎的な講座記事は当時の「模型とラジオ」ですら(読者が基礎を知っているという前提での)お座なりだったのですから。すでに大人向きを標榜していたTMSは言うに及びません。

この点、創刊号の編集後記によると本誌の発刊に関しては当時すでに休刊していた「模型と工作」元編集長の小原氏、同誌によく記事を載せていた西村正平氏の補助や助言があったらしく、ある意味「鉄道模型に特化した模型と工作」ともいえるかもしれません。

(そういえば「模型と工作」は毎年その年の記事をまとめて再録した「鉄道模型工作ガイドブック」を刊行しその中で初心者向けの解説記事を必ず載せていました)

これほどの内容をもっていながら同誌が4号で休刊してしまったのはやはり惜しい気がします。

当時(というか今も)田舎住まいだった私が存在を知らなかったことから言ってまず知名度が低く、広告や告知が少なかった事。カラーページが無い上にパンフレット並みに薄いことから見た目に貧弱な印象だった事。そしてレイアウトや運転に割かれるページがなかった為に車両工作ビギナーしか楽しめなかった事などがその原因だったと思われます。

しかし号を追うごとに読者の支持が徐々に増えていた形跡が感じられますから、もう少し踏ん張っていればあるいはもっと続いたかもしれません。

手持ちの4冊を纏め読みしてみるとあと少しで一冊の良質な入門書に纏まるボリュームになりそうな印象でしたから尚更惜しい気がします。

本誌3号の編集後記から

私自身刺さる言葉でしたしw今でも通用する名言と思いますので引用します。

「それは確かに間違っている」と言われた模型を作ったとしても別に恥ずかしがる事はないし、それを恐れて模型を作らないなんていわない。

作るってこと、それは創造であり芸術だからです。

人間が生きる行為それ自体が芸術だとまでいかなくとも、目標を作り達成した過程には何か必ず得るものがあるでしょう。

過程よりも結果ばかりが優先されがちになっている今の風潮と(本来「楽しむこと」が本道であるべきはずの趣味の世界なのに)それに引きずられがちになっているこの世界にこの言葉がどれだけ力強く響くことか!!

その時には雑誌の存在自体を知らなかったこともあって大したレビューを書ききれなかったのですが、先日創刊号から3号までの同誌が入手でき(休刊号だったらしい)4号と合わせておぼろげながらこの雑誌のアウトラインを掴むことができました。

創刊号の奥付によると同誌の創刊は1972年(月は不明)2号が1973年6月、3号が1974年5月、そして休刊号の4号が同年10月となっています。

発行時期がほとんど不定期、ほとんど年刊と言っていいくらいのペースです。

「鉄道模型の楽しみ方は人それぞれ異なりますが、一車両でも作ったことのある人には、その楽しみがほんとうにわかるでしょう。苦心して一年もかかり、自作した車両を、自分自身の会社を創立し、何台も入線させたり、レイアウトも自由に作り、完成して走らせたとき、小さい子どもの頃、電車や汽車にあこがれていたその頃の気持がよみがえってくるようです。その感激は何より変えがたいもので、趣味として子供から大人まで、範囲の広い分野で楽しめるでしょう。(中略)

この本はHOを主として、9㎜ゲージなどもみなさんと一緒に研究しながら作りたいと思います。これから始めようとする方や、少し経験のある方などの参考にと、図面を多くし、できるだけわかりやすいよう心がけました(以下略)」

創刊号の巻頭の言葉に本誌のポリシーが端的に示されていますが、工作技法の紹介を中心に鉄道模型を楽しむ上での基礎知識も紹介する、入門誌として創刊されたもののようです。

確かに当時のTMSはマニアの作品紹介を中心に中級以上のファンを対象にした高級趣味誌と言った趣でしたし(それは後年対象年齢を下げて追加された「PLAYMODEL」でもあまり変わっていない)あとは「模型とラジオ」「子供の科学」で車両模型の工作法がある程度。

そもそも「どんな工具が必要なのか」「鉄道模型はどんな店で買うのがいいのか」と言ったマニアには当たり前の基礎知識を教えてくれる雑誌(というか入門書)すら当時はほとんどなかったのです。

その点、本誌はその基礎的な部分から懇切丁寧に解説。

これに各号一つか二つくらいの「車両やストラクチャー工作法(製作記に非らず)」をつけるという構成です。一応ラインナップを羅列すると

ペーパー車体で作る101系(1)

国鉄10系軽量客車・オロ11(1)

小田急2600系(2)

交直流電車・401系を作ろう(2)

駅のわき役・便所を作る(2)

郵便・荷物制御電動車 国鉄クモユニ74形(3)

南海電鉄「こうや号」20001系の製作(3)

HOスケール・地下鉄の駅を作ろう(3)

近郊形気動車 キハ23(4)

展示台をやさしく製作する(4)

と言った形でほとんどがペーパー車体による工作技法が主。

どの記事も工程解説の図版が豊富、図面も割合しっかりしたものが付属しています。

しかも本誌の薄さの対価として「工作台の脇に広げたままにしておけるので記事を参照しながら製作できる」という大きなメリットがあります。欧米の、例えばMODEL RAILROADERなども(恐らく)同様のポリシーから薄手の紙を使った中綴じ体裁を使っているであろうのと同じイメージを感じます。

これに工具の揃え方とか塗装方法とか故障の原因と直し方など初心者がまごつきそうな技法を毎号付けているのですからビギナーにはありがたい雑誌だったはずです。

今時の専門誌の主力記事にすらなっている新製品紹介などは本誌では最後の1ページのみという思い切りの良さ。それでいて「鉄道模型は手作りが主となりますので生産が間に合わないことがあり、お近くの模型店によく相談されるようお勧めします」という「マニアには当たり前、でも一般人が一番まごつきそうな部分」を注意しているところに本誌の細やかさを感じます。

後になると広告などもそれなりに増えているのですが、これらが約32ページ(中綴じ見開き8枚分)のおさまっているので見た目以上の密度感があります。

これほどの中味をこの薄さの雑誌で実現している本誌のポリシーはずばり「万年入門誌」だったのではないかと思います。マニアの自慢に堕せず、あくまで初心者向きの記事に徹する事でこの趣味の裾野を拡げる役目を負わせたかったのでないでしょうか。

何しろ本誌の基礎的な講座記事は当時の「模型とラジオ」ですら(読者が基礎を知っているという前提での)お座なりだったのですから。すでに大人向きを標榜していたTMSは言うに及びません。

この点、創刊号の編集後記によると本誌の発刊に関しては当時すでに休刊していた「模型と工作」元編集長の小原氏、同誌によく記事を載せていた西村正平氏の補助や助言があったらしく、ある意味「鉄道模型に特化した模型と工作」ともいえるかもしれません。

(そういえば「模型と工作」は毎年その年の記事をまとめて再録した「鉄道模型工作ガイドブック」を刊行しその中で初心者向けの解説記事を必ず載せていました)

これほどの内容をもっていながら同誌が4号で休刊してしまったのはやはり惜しい気がします。

当時(というか今も)田舎住まいだった私が存在を知らなかったことから言ってまず知名度が低く、広告や告知が少なかった事。カラーページが無い上にパンフレット並みに薄いことから見た目に貧弱な印象だった事。そしてレイアウトや運転に割かれるページがなかった為に車両工作ビギナーしか楽しめなかった事などがその原因だったと思われます。

しかし号を追うごとに読者の支持が徐々に増えていた形跡が感じられますから、もう少し踏ん張っていればあるいはもっと続いたかもしれません。

手持ちの4冊を纏め読みしてみるとあと少しで一冊の良質な入門書に纏まるボリュームになりそうな印象でしたから尚更惜しい気がします。

本誌3号の編集後記から

私自身刺さる言葉でしたしw今でも通用する名言と思いますので引用します。

「それは確かに間違っている」と言われた模型を作ったとしても別に恥ずかしがる事はないし、それを恐れて模型を作らないなんていわない。

作るってこと、それは創造であり芸術だからです。

人間が生きる行為それ自体が芸術だとまでいかなくとも、目標を作り達成した過程には何か必ず得るものがあるでしょう。

過程よりも結果ばかりが優先されがちになっている今の風潮と(本来「楽しむこと」が本道であるべきはずの趣味の世界なのに)それに引きずられがちになっているこの世界にこの言葉がどれだけ力強く響くことか!!