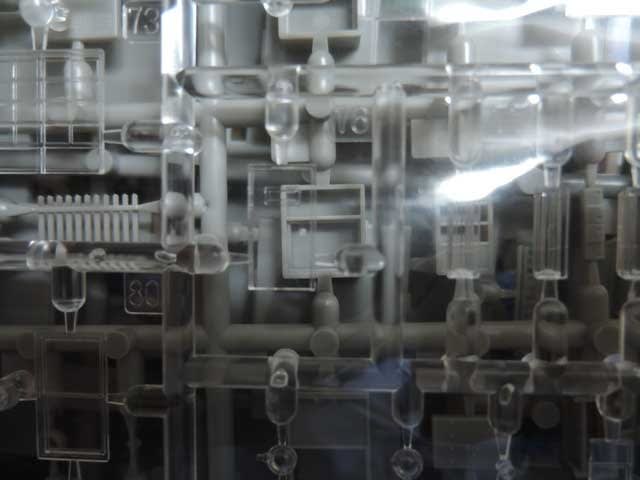

久しぶりのみにちゅあーとの積みキットネタから

今回紹介するのは「アパートC」です。

みにちゅあーとでは以前アパートAと言うのをこのブログでも紹介していますが、あちらが昭和30年代のアパートという趣なのに対してこちらは21世紀のプレハブ風キュービックタイプのアパート。

最近は街中や郊外で見かける新築アパートのほとんどがこう言うタイプのアパートです。

組み立て自体は箱を作って外部階段を取り付けると言う単純さですが、その先が一筋縄ではいきません。

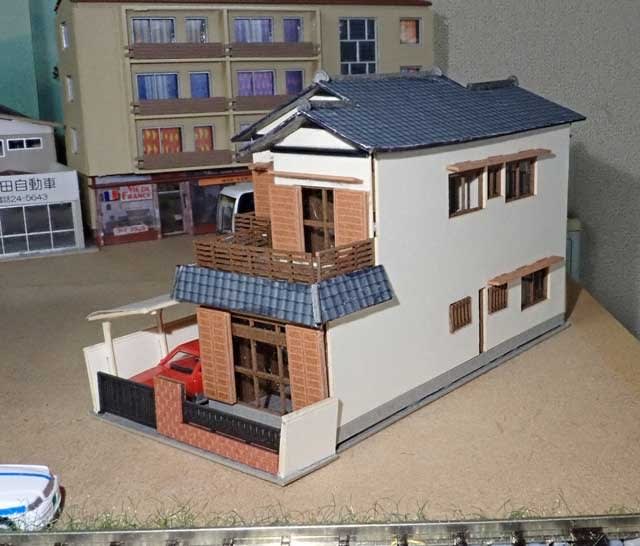

ベランダ側の窓が全て掃き出し窓でそれが8世帯分ですから全面が窓ばかりに見える構造です。なので素組みの状態だと「全室空き家状態」に見えてしまうのが難点です。

そこで手持ちのファーラー製ストラクチャーに付いてくる「カーテンを印刷したシート」から適当に切り出して貼り付けました。

あとこの時代のアパートに欠かせないのが「エアコンの室外機」

これは甲府モデルの室外機パーツを組み合わせたいと思っています。

構造上、同じ室外機を決まった位置に装着する必要がありますが結構見栄えがします。

あと欲しいのが物干し竿ですが、これはキットにも付属していないのでさてどうしたものか。

今回紹介するのは「アパートC」です。

みにちゅあーとでは以前アパートAと言うのをこのブログでも紹介していますが、あちらが昭和30年代のアパートという趣なのに対してこちらは21世紀のプレハブ風キュービックタイプのアパート。

最近は街中や郊外で見かける新築アパートのほとんどがこう言うタイプのアパートです。

組み立て自体は箱を作って外部階段を取り付けると言う単純さですが、その先が一筋縄ではいきません。

ベランダ側の窓が全て掃き出し窓でそれが8世帯分ですから全面が窓ばかりに見える構造です。なので素組みの状態だと「全室空き家状態」に見えてしまうのが難点です。

そこで手持ちのファーラー製ストラクチャーに付いてくる「カーテンを印刷したシート」から適当に切り出して貼り付けました。

あとこの時代のアパートに欠かせないのが「エアコンの室外機」

これは甲府モデルの室外機パーツを組み合わせたいと思っています。

構造上、同じ室外機を決まった位置に装着する必要がありますが結構見栄えがします。

あと欲しいのが物干し竿ですが、これはキットにも付属していないのでさてどうしたものか。