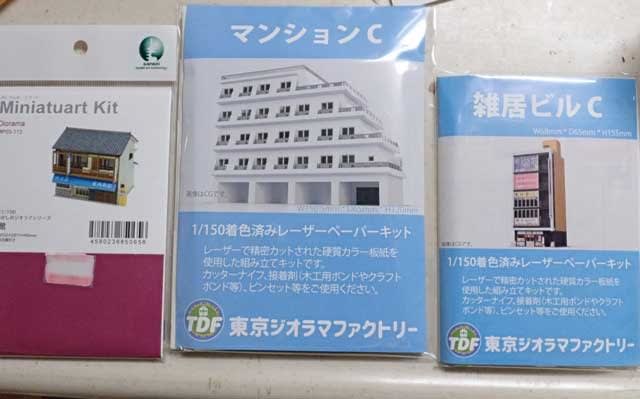

先日秋葉で入手した中古モデルから。

物はトミーテックの建物コレクションから「角地のビル」行きつけのショップで330円で入手しました。

実を言いますと同じビルはすでに購入しているのですが中層階を継ぎ足して4階建てを7階にできるなという腹積もりからです。

実際に継ぎ足してみるとなかなか見栄えがしますが、最近のビル街を見ると地価の関係からなのか角地のビルが高層化される傾向があるのでこれでもまだ足りないかもしれません。

その意味で言うと吊るしの状態の4階だとせいぜいが郊外か田舎の駅前が似合う感じもします。

ちなみにこれを実行すると1階部分だけが余ってしまいますが、これはこれで纏まったデザインにはなっているのでショールームか喫茶店か何かに転用できそうです。

で、同時購入は以前ジオコレで「再開発ビル」として売られていた「専門学校・貸しスタジオ」こちらも中古(新古?)品でそこそこ安価でした。

こちらも都会特有の「狭い敷地に建てられたペンシルビル」の様相でこれまた都会的ではあります。

今回のアイテムの売りは実は建物そのものではなくパッケージに印刷された「屋内プール」の意匠。

これが出た当時はなかなか面白いアイデアと思いましたし、実際それを目当てに買ったのですが。

いざ実際に組み込んでみるとビルの天窓がクリアパーツでないので上から覗いてもまるで意味がない。

正面の窓は開口しているもののこれでもまだ窓が小さくて中を覗く所まで行かなかったのがなんともです汗

あとは110円で売られていた「ライケンとターフ、樹木の詰め合わせ」

マテリアルとしてみるならこれは結構な拾い物です。最近はご多分に漏れずこの手のアイテムも価格高騰が響いていますから。

やっぱり鵜目鷹の眼でジャンク狙いするなら、秋葉という場所は楽しいところではあります。

物はトミーテックの建物コレクションから「角地のビル」行きつけのショップで330円で入手しました。

実を言いますと同じビルはすでに購入しているのですが中層階を継ぎ足して4階建てを7階にできるなという腹積もりからです。

実際に継ぎ足してみるとなかなか見栄えがしますが、最近のビル街を見ると地価の関係からなのか角地のビルが高層化される傾向があるのでこれでもまだ足りないかもしれません。

その意味で言うと吊るしの状態の4階だとせいぜいが郊外か田舎の駅前が似合う感じもします。

ちなみにこれを実行すると1階部分だけが余ってしまいますが、これはこれで纏まったデザインにはなっているのでショールームか喫茶店か何かに転用できそうです。

で、同時購入は以前ジオコレで「再開発ビル」として売られていた「専門学校・貸しスタジオ」こちらも中古(新古?)品でそこそこ安価でした。

こちらも都会特有の「狭い敷地に建てられたペンシルビル」の様相でこれまた都会的ではあります。

今回のアイテムの売りは実は建物そのものではなくパッケージに印刷された「屋内プール」の意匠。

これが出た当時はなかなか面白いアイデアと思いましたし、実際それを目当てに買ったのですが。

いざ実際に組み込んでみるとビルの天窓がクリアパーツでないので上から覗いてもまるで意味がない。

正面の窓は開口しているもののこれでもまだ窓が小さくて中を覗く所まで行かなかったのがなんともです汗

あとは110円で売られていた「ライケンとターフ、樹木の詰め合わせ」

マテリアルとしてみるならこれは結構な拾い物です。最近はご多分に漏れずこの手のアイテムも価格高騰が響いていますから。

やっぱり鵜目鷹の眼でジャンク狙いするなら、秋葉という場所は楽しいところではあります。