今回はペーパーストラクチャーネタから。

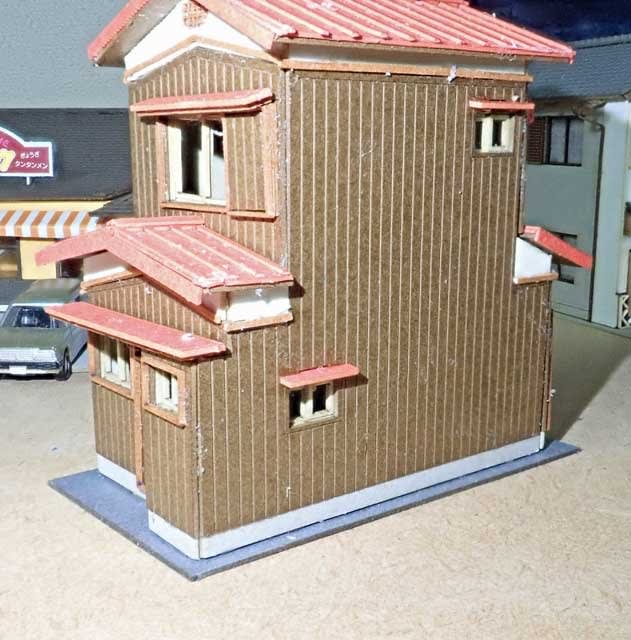

先日の梅桜堂の住宅に引き続いて取り掛かったのはミニチュア工房の「鰻屋」です。

これもまた間口が狭いながらもコンパクトに纏まった店舗なので、レイアウト製作だけでなく、既存のレイアウトの店舗の差し替え用にも有効に使えるアイテムではないかと思います。

とはいえ、現住地が田舎のせいでしょうか、この手の「単独の店舗になった鰻屋」と言う奴を見た事は殆どありません(涙)

(なんて書きましたが、この記事を書いた直後に近所に鰻屋さんがオープンしました。でも完全予約制でお値段が目の玉が飛び出るレベルなので縁が無さそうな料亭風なのが何ですが)

ただし外見は同じ焼き物でも「焼き鳥屋」にも似ているので、そっちならまだ使いではあるかも、ですね。

さて、前回寿司屋を作った経験から言ってこちらの鰻屋さんもかなり手間がかかるのではないかと予想していましたが、いざ掛かってみると意外なほどサクサク進みました。

屋根以外の四面の壁を立ち上げるまで1時間くらいでしょうか。

考えてみたら今年製作したペーパーストラクチャーの中で、この鰻屋が一番単純な形状をしていますし、サイズもコンパクトなので他よりも楽に進むのは予想すべきでしたが(汗)

この店舗の1番のハイライトが正面右側の「外から見える調理場」

焼き台が付属するだけならまだしもNゲージのストラクチャーとしては空前の「蒲焼の串」が二つも付いてくるのにはワクワクしました(笑)

そのままでは暗くてよく見えないのでこれまた「室内灯装備で威力を発揮するアイテム」の一つですね。

(Nとしてはオーバースケールなので「大人の頭よりも大きな蒲焼」なのですがそこにツッコミを入れるのは無粋というものでしょう)

先日の梅桜堂の住宅に引き続いて取り掛かったのはミニチュア工房の「鰻屋」です。

これもまた間口が狭いながらもコンパクトに纏まった店舗なので、レイアウト製作だけでなく、既存のレイアウトの店舗の差し替え用にも有効に使えるアイテムではないかと思います。

とはいえ、現住地が田舎のせいでしょうか、この手の「単独の店舗になった鰻屋」と言う奴を見た事は殆どありません(涙)

(なんて書きましたが、この記事を書いた直後に近所に鰻屋さんがオープンしました。でも完全予約制でお値段が目の玉が飛び出るレベルなので縁が無さそうな料亭風なのが何ですが)

ただし外見は同じ焼き物でも「焼き鳥屋」にも似ているので、そっちならまだ使いではあるかも、ですね。

さて、前回寿司屋を作った経験から言ってこちらの鰻屋さんもかなり手間がかかるのではないかと予想していましたが、いざ掛かってみると意外なほどサクサク進みました。

屋根以外の四面の壁を立ち上げるまで1時間くらいでしょうか。

考えてみたら今年製作したペーパーストラクチャーの中で、この鰻屋が一番単純な形状をしていますし、サイズもコンパクトなので他よりも楽に進むのは予想すべきでしたが(汗)

この店舗の1番のハイライトが正面右側の「外から見える調理場」

焼き台が付属するだけならまだしもNゲージのストラクチャーとしては空前の「蒲焼の串」が二つも付いてくるのにはワクワクしました(笑)

そのままでは暗くてよく見えないのでこれまた「室内灯装備で威力を発揮するアイテム」の一つですね。

(Nとしてはオーバースケールなので「大人の頭よりも大きな蒲焼」なのですがそこにツッコミを入れるのは無粋というものでしょう)