当地では熱帯夜が4週間連続して寝苦しい夜が続く

当地では熱帯夜が4週間連続して寝苦しい夜が続く

昼は昼で殆ど真夏日の酷暑炎暑。

暑さと足腰の不調で少し脚を伸ばして出掛けることもままな

らず、ブログ更新の材料にもこと欠き写真の掲載が出来ず

つまらぬ記事だが標記のテーマで載せることにした。

産まれたのは、19**(昭和*)年**月25日午後10時40分

鳥取県東伯郡倉吉町大字新町3丁目1916番地(現・倉吉市)

産湯が謂ば最初の入浴であろうか、産婆さんは最初女の子と

言ったそうだが、暫くして間違っていたチンチンが付いています

男の子ですと訂正したそうだ。

三島由紀夫は産湯は赤かったと言っていたそうだが、凡人の

自分は産声を発したのも産湯につかったことすらさらさら覚え

がない。

*続 く

日溜まりでは稍々暖かさを感じさせる穏やかな1日だった

日溜まりでは稍々暖かさを感じさせる穏やかな1日だった

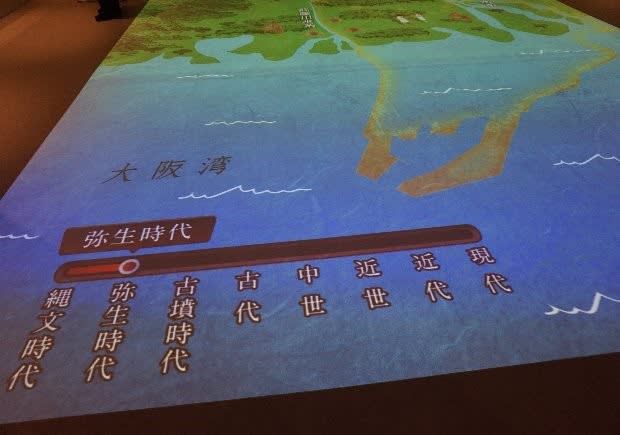

モダン都市大阪の大大阪時代とは

大正末期から昭和の初期にかけて都市大阪が飛躍的に発展した頃を言う

1925年(大正14年)4月1日の第二次市域拡張によって、大阪市は西成郡・東成郡の残余44町村全てを編入して、面積181平方キロメートル、人口211万人となり、東京府東京市を上回る日本一の大都市にまで登りつめ、幻となった大阪遷都案から約60年後に大阪市は首都を凌ぐ都市となった。

この当時は日本最大の都市であったのみならず、世界各国の主要都市でも6番目に人口の多い都市であった。

催 会 場 《大阪市中央公会堂・大集会室》 参加者約350名

催 内 容

①講演 大阪大学教授 橋爪 節也氏 『大大阪の時代』

②当時の映画 「大大阪観光」

③当時のニュース映画

④無声アニメ映画 弁士 大森くみこ氏

⑤トークセッション(討論)

《大阪市中央公会堂》は

赤レンガとアーチ状の屋根や小ドームが印象的な地上3階地下1階建ての建物。株式仲買人の岩本栄之助の寄付を受け、コンペで選ばれた案をもとに、東京駅などで知られる建築家・辰野金吾や大阪の建築家・片岡安らが実施設計を手掛けた。ヨーロッパで流行したネオルネサンス様式を基調に、バロック様式などが取り入れられた。

岩本栄之助とは

明治10年(1877年)4月2日 - 大正5年(1916年)10月27日)は、大阪の株式仲買人。

明治40年(1907年)の株式市場の大暴落時には、全財産を投じて株式市場を買い支え、北浜の仲買人らを危機から救う。その確固たる信念と、信念を曲げない勇猛心で、岩本栄之助は「義侠の相場師」「北浜の風雲児」と呼ばれ、株式の世界で広く知られることになる。

その後、相場の読みが外れ、株式相場で大損失を被った岩本栄之助は、大正5年(1916年)10月22日、岩本商店の全ての使用人と家族を京都の宇治へ松茸狩りに出した後、自宅の離れ屋敷に入り、陸軍将校時代に入手した短銃で自分の咽喉部を斜めに打ち抜き自殺を図る。(享年39) 「ウィキペディア等から引用」

今の政治屋や所謂巷間・上級国民と言われる輩に岩本栄之助氏の爪の垢でも煎じて飲ましてやりたいものだ。

↓中之島公園で見かける 左下の数字は時刻 筒の部分には温度が表示されていた

雨降ったり止んだり

雨降ったり止んだり

2月27日の大和郡山

〝町家物語館〟

昔の遊郭の建物で洞泉寺遊郭の中の「旧・川本邸」木造三階建、平成26年に登録有形文化財となる。大勢のボランティアの方々が親切に対応して呉れる、一般公開している。

右奥には寺の門が見える、寺は遊女達にはどんな存在だったのだろうか? 付近には多数の寺がある。

←市のHPより

←市のHPより

奈良には近代まで 三大遊郭 と呼ばれた色街があった。. 日本最古とも言われる奈良市の “ 木辻遊郭” そして大和郡山市には “東岡遊郭” と “ 洞泉寺町遊郭” の二つの遊郭があった。 また大和郡山は戦時中にも空襲に見舞われることがなく、これまでに大きな火災もなかったため、町のあちこちに昔風情の建物を目にすることができる。

↑これは「旧・川本邸」とは別の建物

お女郎さんが客を取った部屋は、いずれも三畳間だ

↑↓中 庭 ←市のHPより

←市のHPより

部屋から隣の寺の屋根が見える

*続 く

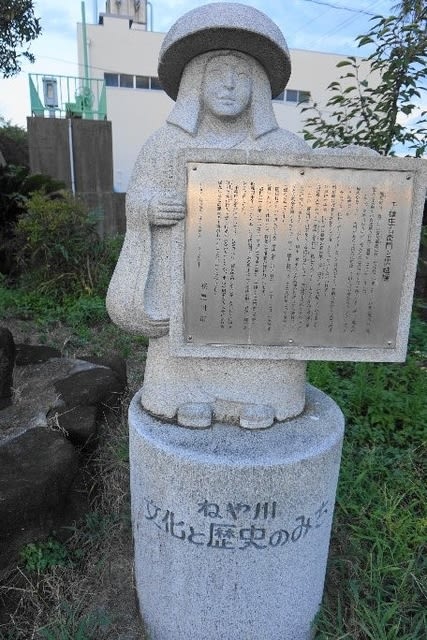

↓↑市のマスコット「鉢かづき」ちゃんが説明板を持っています

↓説明がありませんが、これが樋の名残でしょうか???

国松町は、近世には讃良郡(ささらこおり)国松村とよばれていました。この地の悪水は、寝屋川と南前川の合流地点付近で寝屋川に流れていました。しかし、寝屋川の川床が上流からの土砂でだんだん高くなるに従って悪水の排水が悪くなり、大雨があると領内に逆流して田んぼや畑が冠水してしまうという状態でした。

かつては「国松のやきどうふ」という言葉があり、日照りが続くと田は焼け、雨が続けば悪水が停滞し水浸しになっていたといわれます。

江戸時代中ごろ、国松村は幕府の直轄地で近江信楽(おうみしがらき)代官の支配下にありました。当時役人であった千種庄右衛門は、国松の人々の苦しみをみかねて享保(きょうほう)9年(1724)寝屋川の川床をくぐる伏越樋(ふせこしひ)を設けて、友呂岐悪水路(ともろぎあくすいろ)に水を落とすことに成功しました。

しかし、用水・悪水などの関係の複雑さから隣村の三井村との紛争が絶えませんでした。千種庄右衛門は、その責任をとって自害したと伝えられています。

[寝屋川市HPより引用]

碑のある場所は先日の向日葵畑の直ぐ西側です

猛暑

猛暑

暦などには「終戦記念日」「終戦の日」の表示を見かけるが、所謂単に戦争が終わった日と捉えると、満州事変から始まり、日中戦争、太平洋戦争を知らない世代の人々には日本が戦争に負けたんだと認識出来ない、時の戦争指導者特に所謂A級戦犯達が中心となり始めた戦争で多くの無辜の犠牲者を出して負けたことを伝えねばならない。

戦禍の犠牲となられた英霊に菊花を捧げ御霊よ安らかにお休み下さいとお祈りします。

この日にA級戦犯も祭られている靖国神社に参拝する政治屋には憤りを感じている。

天皇が靖国神社に参拝せず「全国戦没者追悼式」に参列している意味を理解すべきだ。

世界に戦争が無くならないのは戦争で金儲けがしたい政治屋や死の商人達とその同調者がいるからだ。

台風10号夕方には中国地方を縦断して日本海に抜ける。

台風10号夕方には中国地方を縦断して日本海に抜ける。

中心から稍々離れていて当地では影響は軽微の模様。

罹災された皆様には衷心よりお見舞い申し上げます。

安倍内閣は最近憲法を改悪して軍備を保持しようと企んでいるが、満州事変から続いた戦禍を経験しない連中が企むもので多数の国民はそれを望んでいない。何でも多数に奢りごり押しするのが現政権だ。

この日を「終戦記念日」と呼んでいるようだが、これは政権側の用語でマスコミもほとんどが無批判に使っている、あるラジオ番組のパーソナリティは終戦はではなく「敗戦」と呼ぶべきだと主張、見識だ。

敗戦の日は透き通るような青空、確か正午だったと記憶しているが天皇の雑音の入った放送を聴いて安堵したことを思い出す。

これらの引き続く戦争で国内外の多くの無辜の民が命を失った、当時近所に住んでいて頻繁に我家に出入りしていた「やえこん」(この渾名の意味が分からない)と呼ぶ中年初期の男性が、軍属として徴用され輸送船で戦地に赴くとき米軍の攻撃で沈没して帰らぬ人となったのが忘れられず、ここに留置く。

この男性、同じ町内の粗末な蔵に住んでいて、悪事を働く訳ではないが近所の人々の爪弾きのような存在だったが母はどんないきさつがあったか、つまびらかでないが親しくしていた。

鰥暮らしなのでよく食べ物を持って行ってやったり、また来宅しては飯を食っていた。そんな一筋縄でいかぬ男だったが母の言うことは何でも「はい、はい」と素直に聴いて家事を随分助けてくれた。

私が小学生の時悪戯でクマンバチの巣を突いて刺された時も彼に負んぶされて医者に連れて行かれたが私が駄々をこねたのか治療をしっかり受けずに帰ってきた時、母に彼は子供の使いではないとこっぴどく叱られて、また直ぐもう一度医者に行かされたのは気の毒で生涯忘れられない。

一連の戦争で亡くなられた御霊に花を捧げ哀悼の誠を表します。

今日5月1日改元「令和」時代始まる

今日5月1日改元「令和」時代始まる

平成天皇(今日からは上皇)平成の約30年間、常に国民の目線で対応されたのは素晴らしいことだった、先の戦時中までは天皇は[現人神、則ち神]と崇められたことを思うと格段の時代変化である。崇められる人が存在する限りその対極には[蔑まれる]人が存在する

上皇と変わらぬ歳の自分を思うと本当に「ご苦労さん」でした。天皇と自分は勿論比較は出来ないが、好きな時好きなことが出来る自由は有難いことと感謝している

先の天皇が戦時、多大の犠牲者を出した激戦地を訪問され慰霊されたのは昭和天皇の贖罪の思いもあっただろうが現地の人々を含め多くの犠牲者やその遺族の心を癒す供養になる平和の使者としての意義が頗る大きい 兎に角歴史上稀な立派な天皇だったと言える

尼崎城内あちこちの風景

↑こども連れにも配慮して、幼児の遊び場も設けられている

↑こんな「体験コーナー」もあり子供たちも大喜び 忍者になりきり「やー」!!!手裏剣も

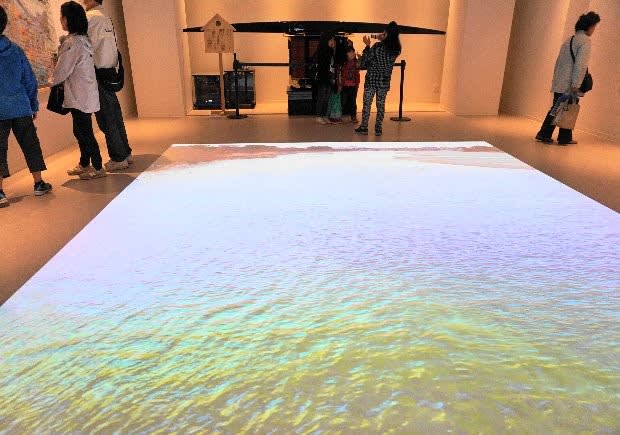

↓大スクリーンに次々と昔の風景が映し出される

↓床面に風景次々とが変わる

↓入って直ぐの受付と券売場 入城料・一般・学生500円、生徒児童200円

どんよりとした天気で肌寒い 平成最後の日

どんよりとした天気で肌寒い 平成最後の日

↓築後まだ間がなく木の香漂う

↓「荻原一青」氏(1908・明治41年~1975・昭和50年) 尼崎生まれの城郭画家

若き日に友禅画家の下絵描きとして修行したのち、故郷尼崎の城の遺構が失われるのを目の当たりにして、ありし日の姿を描くことをこころざし、尼崎城のみならず全国の城郭復元画を描きました。戦災により家族を失い、描きためた作品も戦災とジェーン台風(昭和25年)と二度にわたり消失しますが、くじけず、失業対策事業の肉体労働に従事し家族を養うかたわら夜間に絵筆をとり、復元画に取り組み続けました。ニコヨン画家と呼ばれ、後年は城郭研究家・鳥羽正雄の指導を得て研究と研鑽に努めた結果、各地で城郭画展を開催するなど次第に認められ、生前と没後に画集が刊行されました。

受付で1枚1,000円で販売している

受付で1枚1,000円で販売している

↓展示コーナー

↓衣装を借りて着用体験できる 無料

*続 く

飛ばされそうなほど北風強く、冬に逆戻り季節外れの寒さ 夏になったり冬になったり

飛ばされそうなほど北風強く、冬に逆戻り季節外れの寒さ 夏になったり冬になったり

10日間の連休初日とあってか何処に行っても大勢の人で混雑している、休みを楽しむ人がある反面休めない人やその為に普段より忙しい人々のあること、日当で働く人々の収入減に思いを致したい

〝尼崎 霞んだ後の 晴れた空 思い出の街 思い出の人〟[愚作]

私の半生を育ててくれた尼崎、嘗ては人口50万の阪神間に於ける臨海工業都市として発展して活況を呈したが、その「つけ」が大気汚染などの公害をもたらした

南部の空は何時もどんより曇り、街の中心部を流れる河は泥河と化し悪臭を放っていたが今では市民や関係者の努力や熱意で完全に生まれ変わり空は青空を取り戻し、河には魚が住めるようになった

《尼崎城について》

「江戸幕府は大坂を直轄地として西国支配の拠点とするため、元和3年(1617)、譜代大名戸田氏鉄に尼崎城を築城させ、大坂の西の守りとしました。

甲子園球場の約3.5 倍にも相当する、3重の堀、4層の天守を持つ広大な城として数年の歳月をかけて築造されました。

江戸時代が終わり明治時代になると、尼崎城はその役割を終え、明治6年(1873)に廃城が決まった後、城の建物は取り壊され、堀も次第に埋められていったために、全くその面影を残していません。

平成27年11月、旧家電量販店の創業者である安保詮氏から約10億円の提供があり、創業の地である尼崎において尼崎城を建築し、市に寄附するご意向が示され、平成30年11月30日竣工、平成31年3月29日一般公開となりました」[尼崎市HPより一部抜粋引用]

↑高い建物はホテル ↓中央には「阪神尼崎駅」赤い建物は「阪神電鉄尼崎レンガ倉庫」

*続 く

稍々空気に変化が窺えるようになってきた

稍々空気に変化が窺えるようになってきた

暦を見ると〝終戦記念日〟となっているが、記念日とは「慶ばしい日」で、今日は日本が戦争に負けて戦争が終結した「慶ばしい日」に違いないが、我国が戦争に完膚なきまでに敗れた日である。そう言う意味では正しくは〜敗戦の日〜で〝敗戦記念日〟ある。

昭和も遠くなり過去の戦争を知らない世代が増え日本が勝ったのか負けたのかさえ知らない者もいる。

〜祈 り〜

日本国憲法

第二章 戦争の放棄

第九条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第十章 最高法規

第九十九条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。