| 木には色々な種類があります |

木材といっても、スギ、マツ、ケヤキ、ヒノキ、ヒバ、クリ、キリ等、様々な樹種があり、その木によって色々な性質があります。

マツやケヤキは強度があるので、小屋梁などの横架材として使われ、特に硬いケヤキは細く割って「栓」として使います。

腐食に強いヒノキ、ヒバ、クリは土台や水廻り、防虫性のあるキリはタンスや家具といった具合です。

スギは芯の部分の「赤身」の部分は腐りづらく、雨板などの外装材としても使われ、「カキシブ」を定期的に塗布することで、耐久性も増すことが出来ます。

杉はマツ等に比べて、狂いにくく、おとなしい材料で、加工をするにも楽であり、日本の建物に適した材料であり、戦後積極的に植林されました。

| 「アテ」や根曲がりを使う |

同じ種類の木でも、山で育った木は一本一本個性があり、すんなりと伸びて直線的な木もあれば、雪に耐えながら曲がって生えてきた木もあります。

雪に耐えながら育った杉の根元は曲がってしまいます。

この「根曲がり部分」は、製品ラインに乗らず、伐採時に捨てられます。

梁として使えば、一番強い部分なのですが・・・

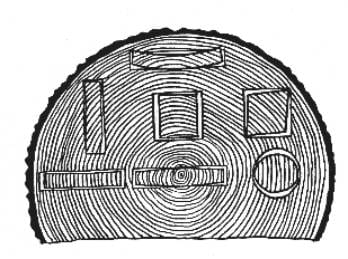

同じ木から切出した材料でも、木の芯の部分と外の部分では性質が異なり、乾燥に伴い「狂う」方向も異なります。

「アテ」と呼ばれている部分は、乾燥と共に変形していきますが、十分乾燥しても、さらに曲がってしまう程、狂う要素が強い部分で、下手に構造や下地に使うと局所的に歪んだ建物になってしまいます。

アテの強い野地板が反った場合、屋根の瓦を持ち上げるほどの力があります。

このような木をどう組み合わせて、耐久性のある強い建物がつくれるか、長年の経験と実績により養われてきました。

「アテ」の多い根曲がり部分を、反る方向を考慮して上向きに力が掛かる部材に使用すれば強い構造になります。

小屋組みに積極的に根曲がり材を組み合わせてきたのは、屋根に積もった雪を支えるための雪国ならではの大工の知恵です。

伝統構法の特徴へ・・

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます