伝統構法の継承が危ぶまれていましたが、

2~3年前から知識人や技術者による要請によって

国交省の見直しや研究が進み、

伝統木組みが認められてきています。

「伝統を未来につなげる会」が「伝統木構造の会」を母体に各地の団体が賛同し、国交省との交渉を有利に進めるべく発足しました。

山の木を使って、日本古来からの伝統技術を継承し、大工や各職種、刃物や金物職人に至るまで、伝統を未来に継承していこうというのが目的です。

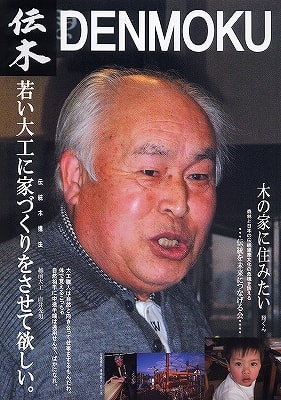

チラシは、福井の直井棟梁がアップになっていますが、

「若い大工に家づくりをさせて欲しい」

との、切なる要望になっています。

「伝統木構造の会」会長である「増田一眞」先生が、命を削っての大工技術を残そうという意欲が伝わってきます。

当社の所属する「越後にいきる家をつくる会」も賛同団体として名を連ねています。

日本各地の伝統を継承する大工棟梁が賛同し、国交省と共に日本文化を未来に残すことができればと思っています。

伝統を未来につなげる会

関連記事

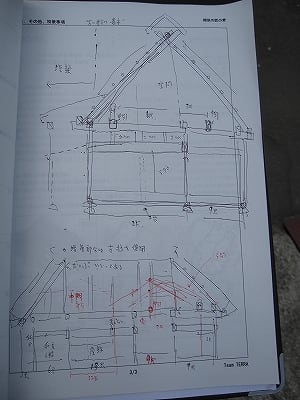

増田先生の講習会の様子

越後にいきる家をつくる会主催

さくらんぼ保育園

増田先生が構造設計された作品(埼玉)

新潟の古民家

各地の伝統構法の家の紹介

山の木の流れ

自然のサイクルに沿った家づくりは環境負荷が少ないエコロジー住宅です

越後にいきる家をつくる会

新潟県産材を使った伝統構法の家づくりをすすめています

伝統構法の目次へ・・