乾燥した日が続きます。

6月半ばなのに、入梅した実感がない・・

昨年は、今頃、雨が続き、一度乾燥した材料に湿気が戻ってしまったくらいなのに・・

今年は、天然乾燥の当たり年なのかも・・

中島H邸は内部工事も中盤に入っています。

見附市K邸は乾燥中・・

山田町S邸の大規模改装工事も始まりだした・・

そして、その他もろもろの細かい仕事・・

写真は、五泉市(旧村松町)にあるマルユー。

製材機に丸太を送り込んで、これから挽くところであります。

前にいる専務さんと比べると丸太の大きさがよく分かります。

この製材所は、県産杉の天然乾燥を主流としている材木屋さんで、

広大な土場を持ち、天然乾燥の丸太が所狭しと並べられています。

中越地区の天然乾燥材の大半は、ここから流れていると言っても過言ではない。

殆どの材木屋さんは、在庫を持ちたがらないので、直ぐに出来あがる「人工乾燥」に走るか、天然乾燥材を横流しするかです。

昔は、何処の材木屋さんにも製材機があって、丸太を割っていたのに、最近は製材機すらない材木屋さんも多々あります。

問屋や商社から「外材が上がった」と言われればそのまま鵜呑みにして、直ぐに値上げをしてしまう・・

原油が上がり、輸送コストが上がったり、円安、品薄(中国に圧されて)等の諸条件がからみ、米松も上がっているとのこと・・

国産材の産地と言われる四国、九州産の材料が安いので、そちらの勢力も強い中、新潟県産杉の需要拡大がなかなか進まない。

大工が気嫌いしているのが一番の要因ですが・・・

8年前と何が変わったのだろうか。

そう・・あれから8年が経った。

「地球村」の環境講演会を聞いたのが2000年夏。

知り合いの人から誘われて、Sさん(乙吉S邸の施主さんです)と長岡リリックホールにて高木さんの講演に参加した。

内容は、温暖化、オゾン層破壊、森林破壊、環境ホルモン、食料問題・・

により人類の将来が危ないとのことでした。

地球が危機的状況にあり、人類の存続が危ぶまれる。

「美しい地球を子供たちに」

その願いを叶えるには、並大抵の努力では実現できない。

講演が終了し、会場を出たとき、そこは猛暑の真っ只中で、まさに地球温暖化深刻という感じだった。Sさんとの帰路、絶望に似た感じを強烈に味わったのを思い出す。

それから、県内のボランティア団体めぐりがはじまった。

「地球村」も顔を出したが、環境問題への積極的な取り組みはしていないようだった。

長岡市内では他に、「循環ネットワーク」「山野草の会」「エコファーム」。

三条の「良環」。そして、新潟の「山林ボラン広場」の尾形さんとの出会い。

家内から、「こんなのがある」と新聞の切抜きを渡されたのがきっかけだ。

「蛇口をひねって水が出るのは、川上の人たちの山の手入れのおかげ。

そしてその上流の山の木が外材に圧され流通せず、困っている。」

その恩恵に報いるための、下刈りボランティアや山を借りて広葉樹の植林をしている。町側から山へ行動を起こしている姿に感銘を覚えた。

丁度その頃、新潟大学にて中村昇助教授(当時)の「木ってどんな材料?」

という講座が開かれていた。

その中で、

木は育つ間に光合成により空気中の二酸化炭素を取り入れて酸素と自分の体を形成していく。

植林と伐採、利用を繰り返すことで、二酸化炭素を固定して半永久的にエネルギーを得ることが可能。

という言葉が、耳に残った。

地元の山の木を利用し、そこに植林をすることで、二酸化炭素の吸収ができる。

温暖化防止、循環経済、水環境の保全、循環社会の形成ができるのだ。

山林ボラン広場のイベントに参加をしているうちに色々な人たちとの出会いがあった。

三川村の中ノ沢渓谷森林公園の側道の草刈のボランティアで、公園管理の明石さんとも出会っている。

加茂ウッドシステムの乾燥施設の見学の折に番場さんの説明を聞いた。

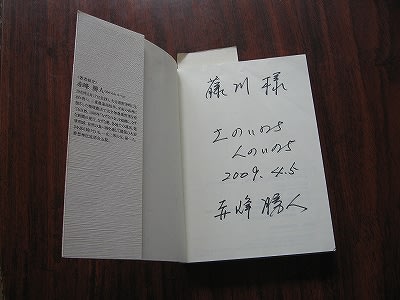

そして天然乾燥の「マルユー」

国上山の行田さんの裏山での炭焼きも教わったのもこの時期。

山の木を使うことで、自然と共存してきた日本の伝統を守っている人たちがいた。

そして、私も、一歩を踏み出す決意をした。

地元の山の木を使う。

それは外材慣れをしている工務店にとっては高いハードルだった。

市内のN材木店の社長さんにその話をしたら・・

「それは無理だ」

と言われた覚えがある(その材木店も最近は長岡地域森林組合とのつながりが出来たようで・・結局地域材使ってるんじゃん)

色々な悪条件が考えられる中、地元の山の木を使うことを決心した。

温暖化防止への貢献。循環社会の形成のために・・

自社の物件に外材の使用を極力控え、県産材へのシフトが始まる。

手刻みの復活。

その頃、同じ考えを持った工務店や材木屋、団体の話が持ち上がる。

長岡市の公共建築物の木造、木質化を検討する「

長岡木造振興研究会」。

長岡の森の木を使おうと志す「

NPO法人グリニッシュ」。

そして、新潟に生きたの木を100年活かそうという「

越後に生きる家をつくる会」

県も「にいがた杉ブランド材」を企画し、県産材をアピールしようという動きを出す。(新潟大学の中村昇教授の監修)

人とのつながりの中から、立ち上がった各団体は、多大な成果を上げている。

気がつけば、その中心に居たのだった。(ナルシストか?)

あれから8年。

色々なことがあった。

伝統構法の取り入れ、7・13水害、新潟県中越地震。

乙吉町S邸が地震に会ったとき、伝統構法の耐震性を確信した。

周りは崖崩れ、道路が崩れ、家が傾く中で、ぽつんと整然と建っていたS邸は、今の林業を象徴するかのごとく、「がけっぷち。でもがんばっている」という姿だった。

いや、今の日本の伝統、文化そのものを代表しているのかも知れない。

大量生産、大量消費、儲け、偽装が横行する中、基本に忠実に自然のサイクルに沿った日本古来からの伝統は排除の一途である。

そして、世界情勢はめまぐるしく変わり、地球環境は最悪の事態となっている。

大型台風や竜巻の多発。温暖化、食料危機。

まさに「がけっぷち」

今の環境問題セミナーなんて聞くと絶望的になるかも知れませんが、

この8年の間に、県産材の流通経路は徐々に確立してきた。

その木を利用した建物も建築可能。

8年前は皆無の状態だった。それは決定的に変わった。いや、変えた。

たったひとつの「山の木を使いたい」という願いを抱いただけで、夢は叶う・・

絶望的な状況になっても、あきらめるのは、まだ早い。

何かひとつ決めて、やってみる。

そういった一人ひとりの行動が積み重なることで、環境問題も解決していくような気もするのですが・・・

この間、山林ボランの尾形さんから手紙が届きました。

「最近、進むべき方向が定まらず、迷っています」

とのこと・・

とは言え、新潟市に積極的に県産材使用を薦める姿が見受けられます。

皆、それぞれの道でがんばっている。

私も、いつの間にか県産材使用の目的は全うし、伝統構法を守る道へと前進しています。

地元の木を巧みに利用してきた伝統技術の継承。それが今の私の大きな課題で、その先端を担う人たちとの出会いがありました。

気がつくと、また中心になってるかも知れません。