「良かったら一度遊びに来なさい」

江田島で行われた海軍兵学校の同期会のツァーで第一術科学校見学の後、

呉の観光ポイントを時間つぶしのために回り道したバスが空港に着いて、

三々五々ロビーに向かうとき、隣を歩いていたS氏がわたしに唐突に声をかけました。

「本当ですか!」

今回のツァーにお誘いくださった我々の同行者は、わたしのことを

「この方は大変海軍への興味をお持ちでして」

とS氏に紹介してくださり、そのときS氏は

「そうですか、それは嬉しいですね」

とにっこり微笑んだ、ということを以前お話ししたわけですが、

このエリス中尉に社交辞令は通用しない、とブログ読者であればもうすでにお察しの通り、

この時のお誘いを真に受けて、わたしたちは帰って来てからすぐS氏に連絡を取り、

ご自宅に遊びに行ってまいりました。

世田谷の、若者に人気のある雑踏から少し離れた住宅地域。

そこにSさんが一人暮らしをしている古いマンションはありました。

築30年の「マンションブームの走り」くらいに建てられたと思しき

マンションの蛍光灯で照らされた廊下からドアを開けたとき、

わたしはついわあ素敵、などとはしゃいでしまいました。

そこはまるで別世界。

元海軍軍人で戦後はその業界では名前が知られたスペシャリスト。

こんな方ですから、やはりお住まいも80歳半ばのご老人が独居、というイメージとは全く違う、

まるでモデルルームのような洗練された空間だったのです。

今は仕事を引退して住んでいるだけですが、現役の時にはここが仕事場だっただけあって、

外に出ている生活じみたものは全くなし。

そもそも玄関も三和土もない部屋はドアを開けたら靴のまま奥まで普通に歩いて行ってしまいます。

「靴を脱がなくてもいいと、皆気楽に来てくれるんですよ」

そうかもしれません。

特に、今日はお宅に上がるのだから脱ぎやすい靴、そして靴を脱いでもおかしくない装い、

などと考えてその日の衣装を選んできたわたしは、S氏の次の言葉に驚愕しました。

「特に女の人は、ハイヒールなど履いていると脱ぐのが嫌でしょう」

パンプスを脱いでコーディネイトが台無しになる、

という密かな苦痛を理解できる女性すら決して多くはないこの日本で、

「靴を脱いで楽にしてください」と勧められることはあっても、

このようなことに言及する男性などリアルで見たことがなかったからです。

最初に見たときにも只者ではないと思ったわたしのカンは、少し知ってみると大当たりであったことがわかりました。

やはり、Sさんは只者ではなかったのです。

Sさんに紹介されたときに最初に聞かされたのが、ご尊父は海軍中将で、

戦艦「長門」の艦長を務めていたことがあった、ということ。

ご存知のように戦艦の艦長というのは大体任期が1年ですから、

「長門」の艦長は米軍に接収され水爆実験の的となるまでの最後の艦長、

米海軍のW・J・ホイップル大佐を含め32人もいるわけです。

S氏の父上であったS中将も、他にいくつもの軍艦艦長や、陸戦隊司令など

要職を数多く経ているにもかかわらず、そのなかで「長門艦長」というのは

彼の海軍人生において最も誇りとするところの配置だったのでしょうし、

息子のS氏にとってもやはりそうだったのだと思われます。

戦艦「大和」の艦長を命じられた有賀幸作が、海兵団にいる息子に

「大和艦長 有賀幸作」

と軍機ガン無視で書いてしまうくらいそれが嬉しかった、という話からも、

名だたる艦の主になるというのは、海軍軍人として本懐というべきものだったのですね。

S中将は息子によく

「海軍で最も楽しいのは兵学校の1号(最上級生)と艦長だ」

と言っていたとのことです。

そういえば井上成美大将も、後日、

「一番愉快だったのは『比叡』艦長の時だった」

と語り、海軍省軍務局時代にも部屋には『比叡』の絵を飾っていた由。

まあ、そういうことをすでに当ブログにおいて書いたことのあるわたしは、

その話を聞くや、

「連合艦隊の司令長官、というのもその一つという説がありますが」

と差し出がましく口を挟ませていただくと、

「そうかもしれないが・・時代にもよるんじゃないかな」

とにかく、艦長になるのは大佐のときですが、昇進してその後

それこそ井上成美のように軍令部などに配置されたが最後、

次は司令長官に昇りつめるまでは色々と巻き込まれたり

板挟みになったり責任ばかりが重く権力があるわけでもない、

非常に宮仕え的な海軍生活になるわけですから、一国一城の主であり、

船の中では絶対の権限を持つ艦長が男として楽しくないわけがありません。

(女であってもたぶん・・・)

S氏はお若い頃、ハンティング、狩猟を趣味にしておられたのですが、

海外に(4大陸制覇したらしい)銃を持ち出すのは手続きが大変で、

特に飛行機に載せるときの名目は「機長預かり」ということになるのだそうです。

もし機長がそれを拒否したらその飛行機には銃は積めません。

つまりそれほど飛行機における機長の権限は大きい、ということなのですが、

「船も同じですよ。船長や艦長の権限は大きい。

一蓮托生で失われかねない乗員全員の命を預かるわけですから」

民間でもそうですから、軍艦の艦長の権力がいかに絶大だったかということです。

さて、S氏は何か「長門」にまつわる思い出があるのでしょうか。

「ありますよ。

僕は小さかったけどはっきり覚えてるんですが、

親父が艦長だった時長門の中で食事をしたことがある」

なんと!

戦艦「長門」のディナーを食べたことのある人と、今面と向かってわたしはお話ししているのだわ。

「白いテーブルクロスがかかっていて、座っているテーブルの後ろに、

水兵さんが、左手にナプキンをかけて直立してるんですよ。

そして、その水兵さんが一皿一皿フランス料理をサーブするんです。

びっくりしたね。帝国海軍というところはこんな洒落たことをするのかと」

この話を聞いてしばらくたってから、ふと気になって、

その時Sさんがおいくつだったのか調べてみると、なんと4歳。

4歳の時の記憶なんて、誰にだってそうたくさんはないと思うのですが、

4歳児がフランス料理や水兵さんのサーブに驚き、

80数年経ってもそのことをはっきり覚えているというのは

Sさんにとってこの時の食事がよほど強烈な印象だったと見えます。

もう一つついでに。

わたしはSさんの年齢を3歳は若く勘違いしていたことをこの時知りました。

背筋はまっすぐ、今だに煙草を嗜み、おしゃれで、ボケるどころか耳も遠くなく、

人の話も完璧に聞き取って的確に返事を返してくるスーパー88歳。

やはり「只者ではなかった」と舌をまく思いでした。

若い時はさぞや優秀な切れ者だったのだろうと思うわけですが、

実は遊んでばかりで中学受験で東京のナンバースクール(一中、二中など)に入れず、

さらに麻布中学から兵学校を受けるも「4修」はならず、東大生のカテキョをつけていたそうです。

そのときSさんの家庭教師だった東大生は、戦後応召から帰ってきて、

Sさんの妹さんと結婚し「弟」となったそうで、

「僕に教えに来ている間、妹に目をつけてたんだよ」

この方(Sさんの義弟)はその後政界に出て、政務次官まで務めたそうです。

さて、そのSさんが、2号になったときに、501分隊の先任、つまり、

序列で全てが決まる江田島ではそれだけで「学年で5番」とわかる配置を任されました。

「1年の間倶楽部に一度も行かずに勉強をした」

成果だったそうです。

それほど頑張る気になった理由は、父上のS中将が、

「俺はアウトバットザラスト、ビリから2番目だった」

と常日頃いい、(卒業時にはクラスの半ばまで盛り返した)

軍人になるならハンモックナンバーが良くないとダメだ、と息子に言って聞かせたからでした。

二人の息子のうち兄をすでに兵学校に入学させていた父親としては、

次男は軍人にしたくなかったようです。

「戦争も始まっていたし、二人とも死なれちゃかなわんと思ったんだろうね。

技術者になれ、といわれたこともあった」

「どうして海軍に入ったんですか」

「海軍しか見えてなかったから」

S氏の部屋で見せてもらったアルバムには、兵学校生だった兄が

兵学校の休暇で帰ってきたときに撮ったらしい家族写真がありました。

そこに写る海軍兵学校の夏の真っ白な軍装姿の兄、都会の学校とはいえ、

兵学校のそれと比べると明らかに見劣りする、もっさりした制服姿の弟。

S氏は兵学校を受けた動機についてそれ以上のことは言いませんでしたが、

その写真を見た瞬間、スマートな兄の兵学校生徒姿が弟の憧れに

おそらく火をつけ、結果同じ道を選んだのだとわたしは直感しました。

内心反対していた父親は次男の兵学校進学をそれ以上止めず、ただ

「兵学校に入るなら勉強しろ」

とだけ言ったのだそうです。

自分が軍人である以上、決して本音はいえなかったこともあるでしょう。

わたしはSさんに招待された時、その手土産代りに、兄上が

零戦の飛行隊長として戦死した時の行動調書と、部隊の編成表を

目黒の防衛庁戦史資料室で探し出し、コピーを持参しました。

戦争中のこのような資料を、必ずしもすべての人が歓迎するとは限らず、

「軍というものが嫌いで、同期会でも軍歌を歌ったことがない」

というSさんが、そのことをどう受け止めるか心配もありましたが、

実際には大変喜んでいただけたようです。

写真コピーで原本の黄ばんだ色さえ明瞭に映し出された行動調書の

兄の名前の上に「中尉」と書かれているのを見て、Sさんは

「中尉になってたのか・・・少尉だと思っていた」

とつぶやきました。

中尉で戦死したなら、おそらく最終階級は大尉のはずだと思います。

とわたしは言いかけて言葉を飲み込みました。

そんなことはおそらくSさんにとってどうでもいいことだからです。

S氏は兄だったS中尉の戦死を終戦まで知りませんでした。

戦後、父親は海軍の関係者からそのことを聞かされて知り、

家にはただ「英霊」と書かれた紙が入った骨箱が送られてきました。

長男の死を知った夜、父親の元海軍中将は部屋で一人、朝まで泣き続けていたとSさんは語りました。

「母親はあきらめられなかったんだろうね。

わざわざ九州まで行って、戦闘の行われた付近を訪ねて歩き、

息子の最後を知る者がいないか聞いて回ったらしい。

でも、何もわからずに帰ってきた」

つまり、それから何十年かののち、わたしが、なぜか数年前に

まるで何かの啓示を受けたように海軍の世界にのめり込みだしたこのわたしが、

こうやって最後の状況がわかる資料を探し出すまで、

「こんなことは調べてみようとも思いつかなかった」

Sさんは感謝の言葉とともにまたこんなことを言いました。

「母親はこういうことも一切知らないで死んでしまったんですよ」

そして、この風変わりな趣味を持つ女性(エリス中尉)にSさんは依頼をしました。

「3号が終了した時のハンモックナンバーを見てみたい」

それを受けてわたしは国会図書館、防衛庁戦史資料室などに通い、

名簿という名簿を皆探したのですが、その結果はまた別の日に話すとして、

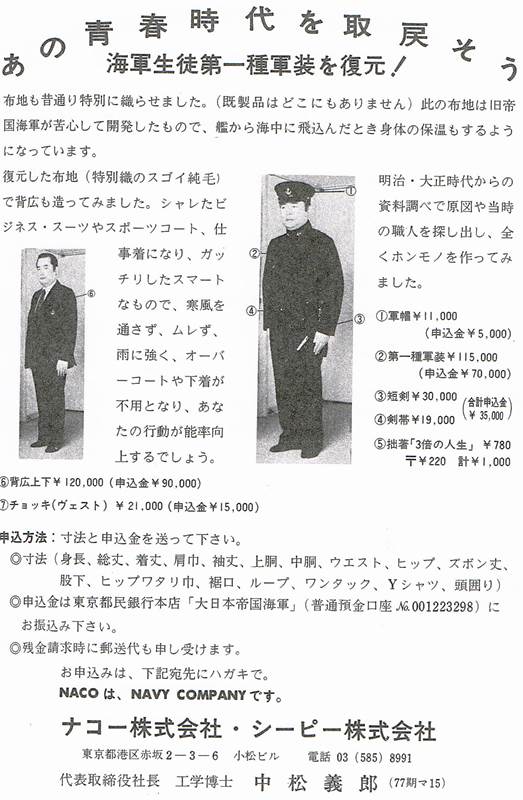

冒頭の不思議な広告は、その過程で偶然見つけた「お宝情報」です。

ある昭和の年代に編纂された海軍兵学校名簿の1ページで、広告主は

「海軍が特別に海に落ちてもいいような素材を開発して作った

特殊な布地を再現したので、それで作る兵学校制服とスーツ」

を宣伝しているのですが、モデルもご本人。

失礼ながら兵学校の制服が全然兵学校のものに見えないのが残念な体型でいらっしゃいますが、

何しろこの方、その「特殊な素材」を資料をもとに、往時の職人を探し出し開発したと・・・

なかなかの発明家でいらっしゃいます。

・・・・・発明家。

といえば?

そう、ドクター中松ですね。(そうなのか?)

名簿を検索している途中であるページにあった制服姿に

ふと心を奪われ、図書館にコピーを頼んでそれが家に郵送されてきてから

初めてこの広告主が若き日のドクター中松であることに気がつきました。

よく見れば名前の後に「77期マ15」とあります。

なんと、慌ててドクター中松の経歴を調べたところ、海軍兵学校舞鶴分校、

すなわち統合前でいう「海軍機関学校卒」であることがわかりました。

ついでにこの人、マハトマ・ガンディー賞とかイグ・ノーベル賞を

受賞していることも初めて知ってしまいました。

兵学校の後、戦後旧制高校からやり直して東大工学部に進学、

これはまさにSさんと同じコースであったことになります。

しかし、戦後の多士済々が兵学校からこんなにも輩出されてたんですね。

ただ、Sさんに言わせると

「兵学校の卒業生からはあまり評判は良くなかったみたい」

何をやったドクター中松(笑)

ところで、上の宣伝のスーツか兵学校生徒制服をもし作りたかったら、

会社の口座にお金を振り込むことになっているのですが、

皆さん、その振込先名義を見てください。

東京都民銀行 口座名義「大日本帝國海軍」

・・・・・・・・・・。

続く。