先日、「平城遷都1300年祭」で賑わってる、ふる里奈良へ行ってきました。

遷都祭開催にあわせて、随分前からpekoや主人の各々の実家から数分の古墳がある近くではそれぞれに「公園」等が造られていて、昔は確か何もない山か雑木林だったところがすっかり様変わりです。

それではpekoの実家に近い「馬見丘陵(うまみきゅうりょう)公園」の「やまと花ごよみ2010」会場からご紹介します。

←は会場で「屋外出展」されている「ガーデニング」に投票したらハズレ籤を引いて、チョイスした「シール」です。大きさは20センチ四方くらいかな?

←は会場で「屋外出展」されている「ガーデニング」に投票したらハズレ籤を引いて、チョイスした「シール」です。大きさは20センチ四方くらいかな?

広大な公園なので、今回は「花の都・・」~「未来の華・・」ゾーン、そして「集いの丘・・」の3分の1を回りました。因みに地図の右下「はじまりは奈良ゾーン」の直ぐ側に「馬見古墳群」の一つ5世紀前半に造られたといわれる、全長105mの前方後円墳「史跡ナガレ山古墳」もあります。(1600年前の築造当初の姿が復元されてるようです。)

広大な公園なので、今回は「花の都・・」~「未来の華・・」ゾーン、そして「集いの丘・・」の3分の1を回りました。因みに地図の右下「はじまりは奈良ゾーン」の直ぐ側に「馬見古墳群」の一つ5世紀前半に造られたといわれる、全長105mの前方後円墳「史跡ナガレ山古墳」もあります。(1600年前の築造当初の姿が復元されてるようです。)

茎丈が低い種類ですね「マルコムズ・ホワイト」だそうです。↑は「銀映(ぎんえい)」綺麗なピンク色でした。

茎丈が低い種類ですね「マルコムズ・ホワイト」だそうです。↑は「銀映(ぎんえい)」綺麗なピンク色でした。

菊のようなダリアは「ムーン・ワルツ」という名前です。此方↑はほんとに名のごとく丸い「スノー・ボール」ダリア園には今までに見たことがない数々の珍しい品種が植えられていましたよ。

菊のようなダリアは「ムーン・ワルツ」という名前です。此方↑はほんとに名のごとく丸い「スノー・ボール」ダリア園には今までに見たことがない数々の珍しい品種が植えられていましたよ。

芝生の手入れも大変でしょうね~兎に角広いです~ 此方↑は「イネ科のベニセツム・ウィロスム」「花の都ゾーン」では、「ダリヤ園」の傍に、県外自治体による地域の懐かしい情景や郷土の風土景観、歴史遺産モチーフに個性的な四県の庭園を見ることができました。

芝生の手入れも大変でしょうね~兎に角広いです~ 此方↑は「イネ科のベニセツム・ウィロスム」「花の都ゾーン」では、「ダリヤ園」の傍に、県外自治体による地域の懐かしい情景や郷土の風土景観、歴史遺産モチーフに個性的な四県の庭園を見ることができました。

そして「未来の華ゾーン」へ・・

周回路の両側には季節のお花が整然と植えられています。↑は「ノゲイトウ」のようです。

周回路の両側には季節のお花が整然と植えられています。↑は「ノゲイトウ」のようです。

此方のゾーンでは「花と緑のある暮らし」を提案する企業・団体の出展で、各「賞」毎の緑化事例を紹介されてました。

此方のゾーンでは「花と緑のある暮らし」を提案する企業・団体の出展で、各「賞」毎の緑化事例を紹介されてました。

ちょっと目を引いたある企業出展のお庭の「クルクマ」、↑わが町にもある奈良県の企業「南都銀行」の出展「未来(あす)に向かってシュート」というコンセプトのガーデンです。

ちょっと目を引いたある企業出展のお庭の「クルクマ」、↑わが町にもある奈良県の企業「南都銀行」の出展「未来(あす)に向かってシュート」というコンセプトのガーデンです。

此方もある企業のお庭のダリア「必勝」です。 「花の都ゾーン」へ戻る途中に撮った「ヘリオトロープ」鮮やかな紫色の可憐な花です。

此方もある企業のお庭のダリア「必勝」です。 「花の都ゾーン」へ戻る途中に撮った「ヘリオトロープ」鮮やかな紫色の可憐な花です。

「集いの丘ゾーン」は小高い丘場所にあります。ちょっと北海道的

「集いの丘ゾーン」は小高い丘場所にあります。ちょっと北海道的 ↑半円形屋根の「花なら広場」では苗植えの講習会(?)が行われていたようです。手前の花壇は「フラワーパレット 政令指定都市の出展ゾーン」です。じっくり見る時間がなくて残念です~。このゾーン5分の1も見れてません~

↑半円形屋根の「花なら広場」では苗植えの講習会(?)が行われていたようです。手前の花壇は「フラワーパレット 政令指定都市の出展ゾーン」です。じっくり見る時間がなくて残念です~。このゾーン5分の1も見れてません~

「ならの庭」ゾーンに出展されていた、↑「金賞 緑化技術部門優秀賞」の庭です。素敵な丘を降りて、「賑わいゾーン」へと・・

「ならの庭」ゾーンに出展されていた、↑「金賞 緑化技術部門優秀賞」の庭です。素敵な丘を降りて、「賑わいゾーン」へと・・

丘の風景がとても素敵でもっと散策したかったんですが、この辺でお別れです。↑の「馬見花苑」は波を意匠化した「青海波(埴輪にも描かれてる古来からの幾何学模様)」をモチーフに、かつて遣唐使が渡った広大な海原を、色彩豊かな花の波で表現されてます。

丘の風景がとても素敵でもっと散策したかったんですが、この辺でお別れです。↑の「馬見花苑」は波を意匠化した「青海波(埴輪にも描かれてる古来からの幾何学模様)」をモチーフに、かつて遣唐使が渡った広大な海原を、色彩豊かな花の波で表現されてます。

「馬見丘陵公園」を後にして、今度は主人の実家の近くに造られたという「卑弥呼の庄」へ・・

ちょっと期待外れかな??でも、此方は広さ4ヘクタールもあるとか・・体験型農業公園のようです。「古代米収穫」「牛や羊とのふれあい」「ため池利用のウォーターレジャー」、なぜか「アーチェリー体験」もできるようです。

ちょっと期待外れかな??でも、此方は広さ4ヘクタールもあるとか・・体験型農業公園のようです。「古代米収穫」「牛や羊とのふれあい」「ため池利用のウォーターレジャー」、なぜか「アーチェリー体験」もできるようです。

ミニ電車が可愛いですね。小さな子供さんが喜びそうな公園です。お弁当持ってピクニックがいいかな?お昼は800席ある大型レストラン「山の辺」で、古代米「赤米」や大和野菜等の食材で一流シェフ(誰だろう?)プロデュースのバイキングを楽しみました。久々のバイキング、一杯食べた(食べ過ぎ~~

ミニ電車が可愛いですね。小さな子供さんが喜びそうな公園です。お弁当持ってピクニックがいいかな?お昼は800席ある大型レストラン「山の辺」で、古代米「赤米」や大和野菜等の食材で一流シェフ(誰だろう?)プロデュースのバイキングを楽しみました。久々のバイキング、一杯食べた(食べ過ぎ~~ )お料理は、全般的に美味しかったです。

)お料理は、全般的に美味しかったです。

次回は「遷都祭」開催中の「平城京跡会場編」をUPしますね

て、比較的過ごしやすかったですね。でも、明日は木枯らしが吹くとかで、各地の紅葉も散ってしまうのでしょうか

て、比較的過ごしやすかったですね。でも、明日は木枯らしが吹くとかで、各地の紅葉も散ってしまうのでしょうか

三千院を後にして、途中立ち寄った「京漬物」のお店の屋根越しに夕陽に染まる紅葉が見えたので撮ってみました。ズームして撮った右の写真は何だか色合いが変ですが、雰囲気だけ見てください。お店へ到着した頃はもっと夕日に染まる部分が広範囲で

三千院を後にして、途中立ち寄った「京漬物」のお店の屋根越しに夕陽に染まる紅葉が見えたので撮ってみました。ズームして撮った右の写真は何だか色合いが変ですが、雰囲気だけ見てください。お店へ到着した頃はもっと夕日に染まる部分が広範囲で

だったんですが、どんどん様を変えていきます。

だったんですが、どんどん様を変えていきます。

そして、バス

そして、バス に乗り込んで大原界隈の山々の景色を名残を惜しみながら車窓から撮ってみました。

に乗り込んで大原界隈の山々の景色を名残を惜しみながら車窓から撮ってみました。

では一番後ろの席でしたので、↑の山を撮ったり、↑中心部の堀川通りの銀杏並木も撮ってみました。この後、少し渋滞に巻き込まれましたが、京都中心部は何時ものことです。

では一番後ろの席でしたので、↑の山を撮ったり、↑中心部の堀川通りの銀杏並木も撮ってみました。この後、少し渋滞に巻き込まれましたが、京都中心部は何時ものことです。

空が続き、夕方にはにわか雨が降ったりと、生憎の陽気になりました。

空が続き、夕方にはにわか雨が降ったりと、生憎の陽気になりました。

「鞍馬」

「鞍馬」

ケーブルを降りると、右手に多宝塔が見えて来ます。 ↑此処から本堂まで10分程山の中を歩きます。思えば前にお参りしたのはもう28年も前のことです~。何処をどう歩いたのか・・・ちょっと記憶も定かではないですね

ケーブルを降りると、右手に多宝塔が見えて来ます。 ↑此処から本堂まで10分程山の中を歩きます。思えば前にお参りしたのはもう28年も前のことです~。何処をどう歩いたのか・・・ちょっと記憶も定かではないですね

この↑階段を登れば上の朱塗りの欄干のところまでもうすぐです。↑は「手水社」の屋根上の紅葉です。

この↑階段を登れば上の朱塗りの欄干のところまでもうすぐです。↑は「手水社」の屋根上の紅葉です。

右に折れてこの↑階段を登りきると本堂前の広場に出ます。↑登りきったところの左の写真の朱塗りの欄干の右手側を撮ってます。

右に折れてこの↑階段を登りきると本堂前の広場に出ます。↑登りきったところの左の写真の朱塗りの欄干の右手側を撮ってます。

本堂の写真これ以上下がって撮れなくて・・・ ↑此方は広場の南端から「比叡山」を望んでいます。

本堂の写真これ以上下がって撮れなくて・・・ ↑此方は広場の南端から「比叡山」を望んでいます。

では、紅葉に名残を惜しみながら下山していきましょう

では、紅葉に名残を惜しみながら下山していきましょう 下りは勿論急な坂道ですよ。

下りは勿論急な坂道ですよ。

此方↑の裏山門辺りでは次々と登ってこられる方とすれ違いましたが、驚いたことに御高齢の方も多くて私達は駄目だな~って思いましたね。↑二枚目の写の木、てっぺんまで一体どれくあいあるのかという高木でした。

此方↑の裏山門辺りでは次々と登ってこられる方とすれ違いましたが、驚いたことに御高齢の方も多くて私達は駄目だな~って思いましたね。↑二枚目の写の木、てっぺんまで一体どれくあいあるのかという高木でした。 この辺りは「双福苑」と言われるところで、二つの小堂には「大黒天」と「恵比寿尊」が祀られています。右の写真は「義経公供養塔」です。

この辺りは「双福苑」と言われるところで、二つの小堂には「大黒天」と「恵比寿尊」が祀られています。右の写真は「義経公供養塔」です。

良縁祈願と安産祈願でも有名な「由岐神社」の境内上から御神木越しに紅葉を。↑急な階段を下りてまた振り返ってみると三本の御神木、共に高木です。

良縁祈願と安産祈願でも有名な「由岐神社」の境内上から御神木越しに紅葉を。↑急な階段を下りてまた振り返ってみると三本の御神木、共に高木です。

山門を降りる途中の広場の駐車場の屋根↑光景。↑此方は天狗のお面が印象的な「鞍馬駅」前。此処から「紅葉展望列車 きらら」で「出町柳駅」まで行きます。では乗り込みましょう

山門を降りる途中の広場の駐車場の屋根↑光景。↑此方は天狗のお面が印象的な「鞍馬駅」前。此処から「紅葉展望列車 きらら」で「出町柳駅」まで行きます。では乗り込みましょう

車窓から撮った写真です。車内灯なんかも映ってしまってます。

車窓から撮った写真です。車内灯なんかも映ってしまってます。 ↑は停車した駅の紅葉です。二駅か三駅間ですが、「きらら」に乗って撮ってみた動画、少しですがご覧ください。

↑は停車した駅の紅葉です。二駅か三駅間ですが、「きらら」に乗って撮ってみた動画、少しですがご覧ください。

OL時代に本社に来るたび何度か渡った「淀屋橋」の袂から乗船です。↑写真の太いブルーの線を左端の「淀屋橋港」からぐるりと一周します。「中之島公園」を左に見ながら何度か通り抜けた「造幣局の桜並木」は紅葉にはまだ少し早かったですね~。水は少し綺麗になった?という人もいれば「やっぱり汚いよね~」なんていう人も・・・

OL時代に本社に来るたび何度か渡った「淀屋橋」の袂から乗船です。↑写真の太いブルーの線を左端の「淀屋橋港」からぐるりと一周します。「中之島公園」を左に見ながら何度か通り抜けた「造幣局の桜並木」は紅葉にはまだ少し早かったですね~。水は少し綺麗になった?という人もいれば「やっぱり汚いよね~」なんていう人も・・・

後で廻っていく「大阪城(港)」を望み、舟は「OAP港」でUターンします。↑は「グルメ・ミュージック船ひまわり」ですね。この船はペ・ヨンジュンさんが来日された時に宿泊された「帝国ホテル大阪」川側の「OAP港」から出航します。帝国ホテル料理を味わえるランチクルーズ、夜景と音楽のロマンティックディナークルーズも楽しめますよ

後で廻っていく「大阪城(港)」を望み、舟は「OAP港」でUターンします。↑は「グルメ・ミュージック船ひまわり」ですね。この船はペ・ヨンジュンさんが来日された時に宿泊された「帝国ホテル大阪」川側の「OAP港」から出航します。帝国ホテル料理を味わえるランチクルーズ、夜景と音楽のロマンティックディナークルーズも楽しめますよ

約1時間のクルーズ、もう↑「中央公会堂」が見えてきました。下船後に撮った↑大川越しの大阪の風景です。

約1時間のクルーズ、もう↑「中央公会堂」が見えてきました。下船後に撮った↑大川越しの大阪の風景です。

「中央公会堂」の下の「中之島倶楽部」で↑ティータイムです。期間限定「デザートセット」をチョイス。↑「淀屋橋」から暮れなずむ大川を見ながら・・・解散です。

「中央公会堂」の下の「中之島倶楽部」で↑ティータイムです。期間限定「デザートセット」をチョイス。↑「淀屋橋」から暮れなずむ大川を見ながら・・・解散です。

平城京跡会場の真南に位置している「朱雀門」ですが、西のエントランス広場から入場しましたので「第一次大極殿」(北)へ向かいながら門の裏側を振り返って撮ってます。

平城京跡会場の真南に位置している「朱雀門」ですが、西のエントランス広場から入場しましたので「第一次大極殿」(北)へ向かいながら門の裏側を振り返って撮ってます。

正面に「大極殿」のはずが、天皇様が来られるというので工事中です。左側の道の人の波から逃れて、東側の「東院庭園」を目指し東(右)へと10数分歩きましたら、↑「東院庭園入口」です。

正面に「大極殿」のはずが、天皇様が来られるというので工事中です。左側の道の人の波から逃れて、東側の「東院庭園」を目指し東(右)へと10数分歩きましたら、↑「東院庭園入口」です。

発掘調査に基づき庭園内の建物、苑池や、植物まで奈良時代の庭園を復元展示されています。

発掘調査に基づき庭園内の建物、苑池や、植物まで奈良時代の庭園を復元展示されています。

一周してきました~~。「宴会や儀式」が催されたということですが、奈良時代の優美な庭園を見ることができて此処まで足を伸ばした甲斐がありましたね~

一周してきました~~。「宴会や儀式」が催されたということですが、奈良時代の優美な庭園を見ることができて此処まで足を伸ばした甲斐がありましたね~

「内裏正殿(だいりせいでん)」は「大極殿」等が瓦葺、礎石立ちの中国式建物だったのに対して桧皮葺に、掘立柱建物と言う日本古来の様式で建てられたようです。↑は「内裏の井戸枠」直径1.7mの杉の巨木をくり抜いて作られいたそうです。

「内裏正殿(だいりせいでん)」は「大極殿」等が瓦葺、礎石立ちの中国式建物だったのに対して桧皮葺に、掘立柱建物と言う日本古来の様式で建てられたようです。↑は「内裏の井戸枠」直径1.7mの杉の巨木をくり抜いて作られいたそうです。

赤の三角が示しているのは「礎石跡」です。此方は「第二次大極殿」の屋根の一部を実際の大きさで復原されたものです。

赤の三角が示しているのは「礎石跡」です。此方は「第二次大極殿」の屋根の一部を実際の大きさで復原されたものです。

発掘調査で「センズミカンガ」から出土した二つの井戸の井戸枠。↑は「第一次大極殿」に用いられた瓦の復原品(右)と現在の瓦(左)

発掘調査で「センズミカンガ」から出土した二つの井戸の井戸枠。↑は「第一次大極殿」に用いられた瓦の復原品(右)と現在の瓦(左)

遠く「若草山」を望みながら、いよいよ登城します~。大極殿の屋根裏の組物を見て、宮大工さんの凄さを感じ入りました。

遠く「若草山」を望みながら、いよいよ登城します~。大極殿の屋根裏の組物を見て、宮大工さんの凄さを感じ入りました。

内部は「四神」「十二支」の障壁画が描かれています。↑は北の「玄武」。↑「高御座(たかみくら)」が復元されてます。

内部は「四神」「十二支」の障壁画が描かれています。↑は北の「玄武」。↑「高御座(たかみくら)」が復元されてます。

屋根の頂上の大棟の両端に取り付けられている「鴟尾(しび)」の原寸大模型(高さ約2m)、鳥を図案化したもので青銅の鋳物に金メッキされてるそうです。

屋根の頂上の大棟の両端に取り付けられている「鴟尾(しび)」の原寸大模型(高さ約2m)、鳥を図案化したもので青銅の鋳物に金メッキされてるそうです。

下城する際に北東角の欄干手すりの装飾を撮ってみました。等間隔に中の玉の色(他に4色ありました 白、赤、橙、青だったと思います。)を変えて装飾されてました。西側サイドから撮ってみたら、確かに取りつけられた「鴟尾」が見えましたよ~。

下城する際に北東角の欄干手すりの装飾を撮ってみました。等間隔に中の玉の色(他に4色ありました 白、赤、橙、青だったと思います。)を変えて装飾されてました。西側サイドから撮ってみたら、確かに取りつけられた「鴟尾」が見えましたよ~。

「朱雀門」を裏側からくぐり、許す限り南側に立ちましたが、見学者で一杯、左の写真の位置で精いっぱいです。

「朱雀門」を裏側からくぐり、許す限り南側に立ちましたが、見学者で一杯、左の写真の位置で精いっぱいです。

「朱雀門」の屋根にも「鴟尾」が取り付けられています。最後に遠くからズームして「遣唐使船」復元展示を撮って、平城京跡会場を後にしました。

「朱雀門」の屋根にも「鴟尾」が取り付けられています。最後に遠くからズームして「遣唐使船」復元展示を撮って、平城京跡会場を後にしました。 ←は会場で「屋外出展」されている「ガーデニング」に投票したらハズレ籤を引いて、チョイスした「シール」です。大きさは20センチ四方くらいかな?

←は会場で「屋外出展」されている「ガーデニング」に投票したらハズレ籤を引いて、チョイスした「シール」です。大きさは20センチ四方くらいかな?

広大な公園なので、今回は「花の都・・」~「未来の華・・」ゾーン、そして「集いの丘・・」の3分の1を回りました。因みに地図の右下「はじまりは奈良ゾーン」の直ぐ側に「馬見古墳群」の一つ5世紀前半に造られたといわれる、全長105mの前方後円墳「史跡ナガレ山古墳」もあります。(1600年前の築造当初の姿が復元されてるようです。)

広大な公園なので、今回は「花の都・・」~「未来の華・・」ゾーン、そして「集いの丘・・」の3分の1を回りました。因みに地図の右下「はじまりは奈良ゾーン」の直ぐ側に「馬見古墳群」の一つ5世紀前半に造られたといわれる、全長105mの前方後円墳「史跡ナガレ山古墳」もあります。(1600年前の築造当初の姿が復元されてるようです。)

茎丈が低い種類ですね「マルコムズ・ホワイト」だそうです。↑は「銀映(ぎんえい)」綺麗なピンク色でした。

茎丈が低い種類ですね「マルコムズ・ホワイト」だそうです。↑は「銀映(ぎんえい)」綺麗なピンク色でした。

菊のようなダリアは「ムーン・ワルツ」という名前です。此方↑はほんとに名のごとく丸い「スノー・ボール」ダリア園には今までに見たことがない数々の珍しい品種が植えられていましたよ。

菊のようなダリアは「ムーン・ワルツ」という名前です。此方↑はほんとに名のごとく丸い「スノー・ボール」ダリア園には今までに見たことがない数々の珍しい品種が植えられていましたよ。

芝生の手入れも大変でしょうね~兎に角広いです~ 此方↑は「イネ科のベニセツム・ウィロスム」「花の都ゾーン」では、「ダリヤ園」の傍に、県外自治体による地域の懐かしい情景や郷土の風土景観、歴史遺産モチーフに個性的な四県の庭園を見ることができました。

芝生の手入れも大変でしょうね~兎に角広いです~ 此方↑は「イネ科のベニセツム・ウィロスム」「花の都ゾーン」では、「ダリヤ園」の傍に、県外自治体による地域の懐かしい情景や郷土の風土景観、歴史遺産モチーフに個性的な四県の庭園を見ることができました。

周回路の両側には季節のお花が整然と植えられています。↑は「ノゲイトウ」のようです。

周回路の両側には季節のお花が整然と植えられています。↑は「ノゲイトウ」のようです。

此方のゾーンでは「花と緑のある暮らし」を提案する企業・団体の出展で、各「賞」毎の緑化事例を紹介されてました。

此方のゾーンでは「花と緑のある暮らし」を提案する企業・団体の出展で、各「賞」毎の緑化事例を紹介されてました。

ちょっと目を引いたある企業出展のお庭の「クルクマ」、↑わが町にもある奈良県の企業「南都銀行」の出展「未来(あす)に向かってシュート」というコンセプトのガーデンです。

ちょっと目を引いたある企業出展のお庭の「クルクマ」、↑わが町にもある奈良県の企業「南都銀行」の出展「未来(あす)に向かってシュート」というコンセプトのガーデンです。

此方もある企業のお庭のダリア「必勝」です。 「花の都ゾーン」へ戻る途中に撮った「ヘリオトロープ」鮮やかな紫色の可憐な花です。

此方もある企業のお庭のダリア「必勝」です。 「花の都ゾーン」へ戻る途中に撮った「ヘリオトロープ」鮮やかな紫色の可憐な花です。

「集いの丘ゾーン」は小高い丘場所にあります。ちょっと北海道的

「集いの丘ゾーン」は小高い丘場所にあります。ちょっと北海道的 ↑半円形屋根の「花なら広場」では苗植えの講習会(?)が行われていたようです。手前の花壇は「フラワーパレット 政令指定都市の出展ゾーン」です。じっくり見る時間がなくて残念です~。このゾーン5分の1も見れてません~

↑半円形屋根の「花なら広場」では苗植えの講習会(?)が行われていたようです。手前の花壇は「フラワーパレット 政令指定都市の出展ゾーン」です。じっくり見る時間がなくて残念です~。このゾーン5分の1も見れてません~

「ならの庭」ゾーンに出展されていた、↑「金賞 緑化技術部門優秀賞」の庭です。素敵な丘を降りて、「賑わいゾーン」へと・・

「ならの庭」ゾーンに出展されていた、↑「金賞 緑化技術部門優秀賞」の庭です。素敵な丘を降りて、「賑わいゾーン」へと・・

丘の風景がとても素敵でもっと散策したかったんですが、この辺でお別れです。↑の「馬見花苑」は波を意匠化した「青海波(埴輪にも描かれてる古来からの幾何学模様)」をモチーフに、かつて遣唐使が渡った広大な海原を、色彩豊かな花の波で表現されてます。

丘の風景がとても素敵でもっと散策したかったんですが、この辺でお別れです。↑の「馬見花苑」は波を意匠化した「青海波(埴輪にも描かれてる古来からの幾何学模様)」をモチーフに、かつて遣唐使が渡った広大な海原を、色彩豊かな花の波で表現されてます。 ちょっと期待外れかな??でも、此方は広さ4ヘクタールもあるとか・・体験型農業公園のようです。「古代米収穫」「牛や羊とのふれあい」「ため池利用のウォーターレジャー」、なぜか「アーチェリー体験」もできるようです。

ちょっと期待外れかな??でも、此方は広さ4ヘクタールもあるとか・・体験型農業公園のようです。「古代米収穫」「牛や羊とのふれあい」「ため池利用のウォーターレジャー」、なぜか「アーチェリー体験」もできるようです。

ミニ電車が可愛いですね。小さな子供さんが喜びそうな公園です。お弁当持ってピクニックがいいかな?お昼は800席ある大型レストラン「山の辺」で、古代米「赤米」や大和野菜等の食材で一流シェフ(誰だろう?)プロデュースのバイキングを楽しみました。久々のバイキング、一杯食べた(食べ過ぎ~~

ミニ電車が可愛いですね。小さな子供さんが喜びそうな公園です。お弁当持ってピクニックがいいかな?お昼は800席ある大型レストラン「山の辺」で、古代米「赤米」や大和野菜等の食材で一流シェフ(誰だろう?)プロデュースのバイキングを楽しみました。久々のバイキング、一杯食べた(食べ過ぎ~~ ばむ陽気になりました。

ばむ陽気になりました。 行ってまいりました。

行ってまいりました。 ←の「みやこびと1dayチケット」を買って「南海」「地下鉄」「京阪」を乗り継いで、美術館の入場時間までを利用してちょっと「みやこびと」になってきました。(普通乗車券で行くより往復700円近くのお得です

←の「みやこびと1dayチケット」を買って「南海」「地下鉄」「京阪」を乗り継いで、美術館の入場時間までを利用してちょっと「みやこびと」になってきました。(普通乗車券で行くより往復700円近くのお得です

「京阪三条駅」構内では、沿線に龍摩縁の地があるので、上の写真のようなコーナーが作られていました。スポットの説明も細かく書かれていましたよ。右の写真はお土産物屋さんです。龍馬関連グッズが一杯~~。

「京阪三条駅」構内では、沿線に龍摩縁の地があるので、上の写真のようなコーナーが作られていました。スポットの説明も細かく書かれていましたよ。右の写真はお土産物屋さんです。龍馬関連グッズが一杯~~。 )で、断念しました。

)で、断念しました。

此方は三条大橋を渡ってすぐ左手の「撫で石」と、「弥次喜多像」です。旅の安全を祈願して「三条小橋商店街」が設置されたようです。「撫で石」は牛若丸で有名な「鞍馬」から産出した「鞍馬石」です。「弥次喜多像」は「東海道中膝栗毛」の中に三条大橋近くの宿でのはしごを買わされる逸話があるというので設置となったようです。

此方は三条大橋を渡ってすぐ左手の「撫で石」と、「弥次喜多像」です。旅の安全を祈願して「三条小橋商店街」が設置されたようです。「撫で石」は牛若丸で有名な「鞍馬」から産出した「鞍馬石」です。「弥次喜多像」は「東海道中膝栗毛」の中に三条大橋近くの宿でのはしごを買わされる逸話があるというので設置となったようです。

「高瀬川」沿いを南に少し歩いて、少し東に入ると「鴨川をどり」で有名な先斗町「歌舞練城場」があります。今も舞子さん募集中のようですね。

「高瀬川」沿いを南に少し歩いて、少し東に入ると「鴨川をどり」で有名な先斗町「歌舞練城場」があります。今も舞子さん募集中のようですね。

「龍馬」も橋の欄干に腰をかけてたのかも・・と想像しながら北に戻って・・↑は「龍馬」に共感した6代目の材木商「酢屋嘉平衛」が自宅の一室を海援隊に提供したという、10代目を営む現在も当時の外観を保っている「酢屋(坂本龍馬寓居之址)」です。現在2階は「ギャラリー龍馬」となっていて龍馬と酢屋の歴史を紹介されています。

「龍馬」も橋の欄干に腰をかけてたのかも・・と想像しながら北に戻って・・↑は「龍馬」に共感した6代目の材木商「酢屋嘉平衛」が自宅の一室を海援隊に提供したという、10代目を営む現在も当時の外観を保っている「酢屋(坂本龍馬寓居之址)」です。現在2階は「ギャラリー龍馬」となっていて龍馬と酢屋の歴史を紹介されています。

1階は良質な木工製品が並ぶお店になっています。 ↑大河でお馴染みの「近藤長次郎」の名も見えますね。

1階は良質な木工製品が並ぶお店になっています。 ↑大河でお馴染みの「近藤長次郎」の名も見えますね。

「高瀬川」まで戻り↑写真奥の橋の通りに出ます。そして西に少し歩くと↑「池田屋騒動之址」地があります。今は居酒屋になっているようですね。

「高瀬川」まで戻り↑写真奥の橋の通りに出ます。そして西に少し歩くと↑「池田屋騒動之址」地があります。今は居酒屋になっているようですね。

三条大橋の ↑「旧の石柱」です。「天正十七年津国御影」と刻まれていることから現在の神戸市東灘区から切り出された「花崗岩製」ということが分かると書かれてます。三条大橋界隈を後にして・・

三条大橋の ↑「旧の石柱」です。「天正十七年津国御影」と刻まれていることから現在の神戸市東灘区から切り出された「花崗岩製」ということが分かると書かれてます。三条大橋界隈を後にして・・

「平安神宮」の大鳥居です。市

「平安神宮」の大鳥居です。市

で5分遅れるとのこと、待ち時間に写真を撮ってると、5分どころか10分遅れで

で5分遅れるとのこと、待ち時間に写真を撮ってると、5分どころか10分遅れで でやってきました~~

でやってきました~~

「高島屋百華展」を堪能後、

「高島屋百華展」を堪能後、

ちょっと風情がありますでしょう。

ちょっと風情がありますでしょう。

して帰路についたのですが、大阪で1年ぶりの「阪神百貨店」へ・・(帰る方向と逆です。チケットフルに使ってます~

して帰路についたのですが、大阪で1年ぶりの「阪神百貨店」へ・・(帰る方向と逆です。チケットフルに使ってます~ )

) 走らせまして、駄目だったら違う駐車場を探すしかないと思っていたら、ラッキーにも競技場横の駐車場それも出口に近い方が空いてまして、其処に停めて、席は決まってるので、涼を求めて「千里中央」までモノレールで移動して、デパートでウインドウショッピングで時間を潰し、早い夕食を摂って、また「公園東口駅」まで戻ってまいりました。

走らせまして、駄目だったら違う駐車場を探すしかないと思っていたら、ラッキーにも競技場横の駐車場それも出口に近い方が空いてまして、其処に停めて、席は決まってるので、涼を求めて「千里中央」までモノレールで移動して、デパートでウインドウショッピングで時間を潰し、早い夕食を摂って、また「公園東口駅」まで戻ってまいりました。

駅から「競技場」と、満車になった駐車場を・・。 此方↑は駅から競技場へのメインストリートです。

駅から「競技場」と、満車になった駐車場を・・。 此方↑は駅から競技場へのメインストリートです。

駐車場へ、荷物を取りに戻る途中「公園東口駅」を・・。いよいよ入場いたします席はアウェイ側のBOXS席です。

駐車場へ、荷物を取りに戻る途中「公園東口駅」を・・。いよいよ入場いたします席はアウェイ側のBOXS席です。

前から4番目だったので、すぐ前で「アントラーズ」の選手達のアップ中の姿を見ることができました。競技場でのサッカー生観戦は、観客数は比べ物になりませんが、和歌山で次男が「WTV杯決勝戦」に出た時以来ですので、10年ぶりになりますでしょうか・・

前から4番目だったので、すぐ前で「アントラーズ」の選手達のアップ中の姿を見ることができました。競技場でのサッカー生観戦は、観客数は比べ物になりませんが、和歌山で次男が「WTV杯決勝戦」に出た時以来ですので、10年ぶりになりますでしょうか・・

左側のガンバ大阪「ホーム席」は流石にサポーターの数は凄いですね。此方↑は「鹿島アントラーズ」アウェイ席です。いよいよキックオフ!!応援しましょう!!

左側のガンバ大阪「ホーム席」は流石にサポーターの数は凄いですね。此方↑は「鹿島アントラーズ」アウェイ席です。いよいよキックオフ!!応援しましょう!!

ガンバの応援歌が響き渡る中、比較的静かに始まりました。↑はW杯でも活躍された「遠藤選手」ですね。やはり目立ちます。

ガンバの応援歌が響き渡る中、比較的静かに始まりました。↑はW杯でも活躍された「遠藤選手」ですね。やはり目立ちます。

前半6分、遠くて解らなかったんですが「大迫」のシュートが決まったようです。↑は「遠藤選手」と、鹿島のキャプテン「小笠原選手」が偶然一緒に写ってました。

前半6分、遠くて解らなかったんですが「大迫」のシュートが決まったようです。↑は「遠藤選手」と、鹿島のキャプテン「小笠原選手」が偶然一緒に写ってました。

後半のこの↑プレイの後だったと思いますが「小笠原」が退場となってしまいます↑なかなか2点目が入りませんね~

後半のこの↑プレイの後だったと思いますが「小笠原」が退場となってしまいます↑なかなか2点目が入りませんね~

友人の前の席の方の肩に「バッタ君」が・・。 鹿島のチャンスのFKだったんですが駄目でした~このプレイを最後にして、このまま1-0で終わることを祈りながら、スタジアムを出ることにして、駐車場で車を出していると、友人が乗り込む前に「今、凄い盛り上がった声してたよ~」といったので、「そしたらガンバがロスタイムで入れたのかもね~」といいながら、帰路につきました。

友人の前の席の方の肩に「バッタ君」が・・。 鹿島のチャンスのFKだったんですが駄目でした~このプレイを最後にして、このまま1-0で終わることを祈りながら、スタジアムを出ることにして、駐車場で車を出していると、友人が乗り込む前に「今、凄い盛り上がった声してたよ~」といったので、「そしたらガンバがロスタイムで入れたのかもね~」といいながら、帰路につきました。 地図の中心のグリーンの木のしるしのところです。主人の実家が「大和三山」の万葉集に詠われた「香久山」の近くなので、

地図の中心のグリーンの木のしるしのところです。主人の実家が「大和三山」の万葉集に詠われた「香久山」の近くなので、

棚田百選にも選ばれてるようですが稲が伸びた分ちょっと段々がわかりにくいですね(撮り方がわるいのか~

棚田百選にも選ばれてるようですが稲が伸びた分ちょっと段々がわかりにくいですね(撮り方がわるいのか~

右の写真の道を進むと、あの壁画の「キトラ古墳」に行けるようです。

右の写真の道を進むと、あの壁画の「キトラ古墳」に行けるようです。

此方はまだ「野焼き」ができるようですね。長閑な山間の風景でした。

此方はまだ「野焼き」ができるようですね。長閑な山間の風景でした。

これは↑南側の閉ざされていた門から撮ってます。 此方は東側の道路脇からズームして。

これは↑南側の閉ざされていた門から撮ってます。 此方は東側の道路脇からズームして。

車に戻る道を進んだのはいいのですが、暑く

車に戻る道を進んだのはいいのですが、暑く

やっと谷瀬のつり橋に着きました。確かpekoがこの橋を渡り、乳姉妹の親戚の家に泊めていただいたのが中学生の時、ゆうに40年以上前のことです。当時もこの橋をバイクで渡ってらしたのを見たことがあって、驚いたのを覚えていますが、サイトを見ると自転車で渡られてる動画もあって、皆さん凄いな~~って思いました。8月4日には「橋の日」にちなんで毎年此方では「揺れ太鼓 つり橋祭り」があって、高さ54メートルのつり橋の真ん中での太鼓演奏があるようです。タダでも揺れるのに・・きっと感動でしょうね~~~peko達は一日早かったのです~~。(残念!!)

やっと谷瀬のつり橋に着きました。確かpekoがこの橋を渡り、乳姉妹の親戚の家に泊めていただいたのが中学生の時、ゆうに40年以上前のことです。当時もこの橋をバイクで渡ってらしたのを見たことがあって、驚いたのを覚えていますが、サイトを見ると自転車で渡られてる動画もあって、皆さん凄いな~~って思いました。8月4日には「橋の日」にちなんで毎年此方では「揺れ太鼓 つり橋祭り」があって、高さ54メートルのつり橋の真ん中での太鼓演奏があるようです。タダでも揺れるのに・・きっと感動でしょうね~~~peko達は一日早かったのです~~。(残念!!)  説明板の近くで、家族で「どうする??~渡ってみる~??」と言いながらも「わ~~こわい~~」なんて言う声が聞こえてくるとほんとに「どうしょう~~でも

説明板の近くで、家族で「どうする??~渡ってみる~??」と言いながらも「わ~~こわい~~」なんて言う声が聞こえてくるとほんとに「どうしょう~~でも せっかく此処まで来たしな~~」なんて思いながら意を決して渡ることにしました。

せっかく此処まで来たしな~~」なんて思いながら意を決して渡ることにしました。

やっとこ着いたところで振り返ると、同時に渡り始めたはずの主人達が、行きかう人を途中で止まって、やり過ごしてから進んだようで、(そういえば気配がないな~と思いながらも後ろを振り返る余裕もなく・・

やっとこ着いたところで振り返ると、同時に渡り始めたはずの主人達が、行きかう人を途中で止まって、やり過ごしてから進んだようで、(そういえば気配がないな~と思いながらも後ろを振り返る余裕もなく・・

渡りきった時に撮った左右の風景です。川遊びの方達ですね。右は「十津川温泉 熊野方面」です。pekoが「普通の道帰れないのかしら・・」なんて主人たちに話してたら、此方にあるお土産物屋さんの御主人が、「歩きますか?7キロありますよ」と言われたので「

渡りきった時に撮った左右の風景です。川遊びの方達ですね。右は「十津川温泉 熊野方面」です。pekoが「普通の道帰れないのかしら・・」なんて主人たちに話してたら、此方にあるお土産物屋さんの御主人が、「歩きますか?7キロありますよ」と言われたので「 つり橋戻るしかないですね~~」と・・・いざ出発

つり橋戻るしかないですね~~」と・・・いざ出発

帰りは主人たちが前を行きます。行き交う人もいないし、揺れも少なかったので、思い切って立ち止まり足元を撮ってみました。そして怖々・・・

帰りは主人たちが前を行きます。行き交う人もいないし、揺れも少なかったので、思い切って立ち止まり足元を撮ってみました。そして怖々・・・

昔は集落や耕地があったという左右の川原を・・。

昔は集落や耕地があったという左右の川原を・・。

やれやれで到着、↑戻って来たという証に一枚。帰りは行き程の恐怖もあまりなかったような気がしました。右の橋の写真は「かき氷」を食べたレストランから撮ったものです(上の辺りに照明が映ってしまってます

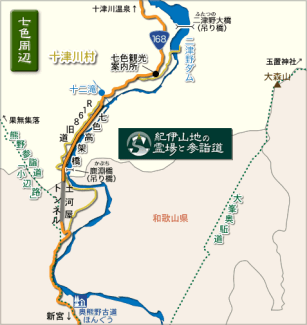

やれやれで到着、↑戻って来たという証に一枚。帰りは行き程の恐怖もあまりなかったような気がしました。右の橋の写真は「かき氷」を食べたレストランから撮ったものです(上の辺りに照明が映ってしまってます 今回の「熊野古道館~谷瀬のつり橋まで(1~6)」のドライブ小旅行の行程は、地図の白い線で描き直したところになります。

今回の「熊野古道館~谷瀬のつり橋まで(1~6)」のドライブ小旅行の行程は、地図の白い線で描き直したところになります。 世界遺産「熊野古道」は今回、地図で見ると、ほんとに、ほんの・ほんの少し歩いた(?)(写真の「中辺路」と記されてるところあたりだけ見たという感じですね・・)ピンク色「中辺路(なかへち)」と、地図の高野山(金剛峯寺)へと続くブルーの「小辺路(こへち)」、紀伊田辺から那智までの海岸沿いに進む、黄色の「大辺路(おおへち)」、伊勢市から新宮までのグリーンの「伊勢路」ということになります。

世界遺産「熊野古道」は今回、地図で見ると、ほんとに、ほんの・ほんの少し歩いた(?)(写真の「中辺路」と記されてるところあたりだけ見たという感じですね・・)ピンク色「中辺路(なかへち)」と、地図の高野山(金剛峯寺)へと続くブルーの「小辺路(こへち)」、紀伊田辺から那智までの海岸沿いに進む、黄色の「大辺路(おおへち)」、伊勢市から新宮までのグリーンの「伊勢路」ということになります。 就寝いたしました。今日も曇り時々晴れで、

就寝いたしました。今日も曇り時々晴れで、

道の駅「奥熊野古道 本宮」の熊野川を真正面に見ることができる駐車場から撮った左右の風景です。左の橋は熊野川にかかる「三里大橋」です。右の東側へと流れる熊野川が途中から南下して「新宮川」と合流します。

道の駅「奥熊野古道 本宮」の熊野川を真正面に見ることができる駐車場から撮った左右の風景です。左の橋は熊野川にかかる「三里大橋」です。右の東側へと流れる熊野川が途中から南下して「新宮川」と合流します。 メンズ達は引き返す前から転寝の最中で、pekoだけ辺りの景色を写真に収めてまた出発です。

メンズ達は引き返す前から転寝の最中で、pekoだけ辺りの景色を写真に収めてまた出発です。

地図の「七色高架橋の真上にある「十二滝」です。水量はあまり多くなかったのですが凄い高さのところからおちていて、反対車線へいって撮れば全体の風景が撮れたんですが、其処まで頭が回らずこんな写真になってしまいました。

地図の「七色高架橋の真上にある「十二滝」です。水量はあまり多くなかったのですが凄い高さのところからおちていて、反対車線へいって撮れば全体の風景が撮れたんですが、其処まで頭が回らずこんな写真になってしまいました。

随分と離れないといけないようですね。知っていただきたくて右の写真2枚はサイトから急遽お借りしてきました

随分と離れないといけないようですね。知っていただきたくて右の写真2枚はサイトから急遽お借りしてきました 何時かゆっくり来たいなと思った源泉かけ流しの湯「十津川温泉 ホテル昴」です。前の芝生広場が広大でグリーンが鮮やかでした~

何時かゆっくり来たいなと思った源泉かけ流しの湯「十津川温泉 ホテル昴」です。前の芝生広場が広大でグリーンが鮮やかでした~  君よ八月に熱くなれ~~」のごとく炎天下の中昨日から始まりましたが、peko地方代表校「智弁和歌山」は「一発」が出ずに早々と負けてしまいました。

君よ八月に熱くなれ~~」のごとく炎天下の中昨日から始まりましたが、peko地方代表校「智弁和歌山」は「一発」が出ずに早々と負けてしまいました。

左の地図のパーキング(P)の傍の急な民家裏の道を右上に登り「古道」に出て少し下ると右の写真・・・

左の地図のパーキング(P)の傍の急な民家裏の道を右上に登り「古道」に出て少し下ると右の写真・・・

少し歩くと茅葺屋根の「とがのき茶屋」が。前の道が「古道」です。生活道路なので軽四も行き来してます。此方はこの日はお休みだったのかな?郷土料理(茶がゆ等)が食べれるようですよ。(要予約だそうです)

少し歩くと茅葺屋根の「とがのき茶屋」が。前の道が「古道」です。生活道路なので軽四も行き来してます。此方はこの日はお休みだったのかな?郷土料理(茶がゆ等)が食べれるようですよ。(要予約だそうです)

とがの木茶屋の直ぐそばにあった「継桜王子社」です。

とがの木茶屋の直ぐそばにあった「継桜王子社」です。

石段を登る途中に振り返って撮ってます↑巨杉が両側に10本ほどあります。↑更に上に登ります。推定樹齢は800年等と言われています。こんなに登っても木陰なので、涼しくて汗は出ませんでしたよ。

石段を登る途中に振り返って撮ってます↑巨杉が両側に10本ほどあります。↑更に上に登ります。推定樹齢は800年等と言われています。こんなに登っても木陰なので、涼しくて汗は出ませんでしたよ。

社殿まで登りました。此方の「王子社」は若一王子権現ともいわれ、野中(地区)の氏神になっているようです。

社殿まで登りました。此方の「王子社」は若一王子権現ともいわれ、野中(地区)の氏神になっているようです。

石段を下りる途中で↑主人が居るところの杉の木を・・その巨木の近くまで行って上の方を撮ってみました。凄すぎます

石段を下りる途中で↑主人が居るところの杉の木を・・その巨木の近くまで行って上の方を撮ってみました。凄すぎます 一方杉を後にして、歩いて来た方を振り返り「本宮」へと繋がる「熊野古道 中辺路」↑に立って、平安衣装を着た往時の旅人達が行きかう様を想像しながら、また涼を取るために「野中の清水」への近道を急ぎました。

一方杉を後にして、歩いて来た方を振り返り「本宮」へと繋がる「熊野古道 中辺路」↑に立って、平安衣装を着た往時の旅人達が行きかう様を想像しながら、また涼を取るために「野中の清水」への近道を急ぎました。

左の写真の左端が前回にご紹介した「滝尻王子」です。黒色が国道311号で、赤色が「熊野古道」です。王子社がたくさんあるようですが、前回記事にした「高原熊野神社」の位置解りますか?ここまで1時間半ですよ。写真の有名な「牛馬童子像」まででも一体何時間かかるんだろうって思いますよね。

左の写真の左端が前回にご紹介した「滝尻王子」です。黒色が国道311号で、赤色が「熊野古道」です。王子社がたくさんあるようですが、前回記事にした「高原熊野神社」の位置解りますか?ここまで1時間半ですよ。写真の有名な「牛馬童子像」まででも一体何時間かかるんだろうって思いますよね。

古道を歩く旅人が、わざわざ降りてきて喉を潤したという「野中の清水」は奥の方から清水が湧き出てきて古くから名水として知られていたようです。宝永2年に俳人「服部嵐雪」が詠んだ「すみかねて 道まで出るか山しみづ」の句碑や、↑「いにしへの すめらみかども中辺路を 超えたまひたり のこる真清水」の歌碑は「斎藤茂吉氏」が昭和9年に車で白浜に向かう途中に詠んだ短歌だそうです。

古道を歩く旅人が、わざわざ降りてきて喉を潤したという「野中の清水」は奥の方から清水が湧き出てきて古くから名水として知られていたようです。宝永2年に俳人「服部嵐雪」が詠んだ「すみかねて 道まで出るか山しみづ」の句碑や、↑「いにしへの すめらみかども中辺路を 超えたまひたり のこる真清水」の歌碑は「斎藤茂吉氏」が昭和9年に車で白浜に向かう途中に詠んだ短歌だそうです。

反対側からも撮ってみました。溜まってる所は何か神聖な領域のような感じがします。

反対側からも撮ってみました。溜まってる所は何か神聖な領域のような感じがします。

左の写真の臙脂色に見えてる所辺りから滝のように流れ落ちています。右の写真の柄杓の左下が流れです。

左の写真の臙脂色に見えてる所辺りから滝のように流れ落ちています。右の写真の柄杓の左下が流れです。

先に「滝尻王子宮」の鳥居をくぐって行ったのは我が家の親子二人です。熊野九十九王子社のうち、最も重要視された社格の高い五社王子社にも数えられ、後鳥羽院の一行もこの社前で「御歌会」を催されたと伝わってるようです。

先に「滝尻王子宮」の鳥居をくぐって行ったのは我が家の親子二人です。熊野九十九王子社のうち、最も重要視された社格の高い五社王子社にも数えられ、後鳥羽院の一行もこの社前で「御歌会」を催されたと伝わってるようです。

此方の「社」は、「富田川」と「石船川」が合流する地点にあって世界遺産 熊野古道の「中辺路(なかへち)」の起点となっています。

此方の「社」は、「富田川」と「石船川」が合流する地点にあって世界遺産 熊野古道の「中辺路(なかへち)」の起点となっています。

「社」の左手を、「富田川」沿いに木の根が盛り上がって歩き辛い「熊野古道」を進むと、左側に富田川岸方に少し傾いた「スダジイ(ブナ科)」という初めてみる大樹がありました。右は「社」の裏手です。この「スダジイ」という樹のドングリは渋みが少なく昔は「食用」になったそうです。

「社」の左手を、「富田川」沿いに木の根が盛り上がって歩き辛い「熊野古道」を進むと、左側に富田川岸方に少し傾いた「スダジイ(ブナ科)」という初めてみる大樹がありました。右は「社」の裏手です。この「スダジイ」という樹のドングリは渋みが少なく昔は「食用」になったそうです。

こんな大きな岩の上の老木、岩を抱きかかえるように下の地面へと根をはって生命力を感じますね。

こんな大きな岩の上の老木、岩を抱きかかえるように下の地面へと根をはって生命力を感じますね。

この「たびやかた よものをちばをかきつめて あらしをいとふうづみびのもと」と「後鳥羽院」が詠まれた歌碑の辺りの目の前から急こう配の道が続いていて、当初歩くつもりだった「乳岩」までの行程はpekoと主人は到底無理だというので、先に下見に行ってくれた長男がカメラを取りに戻ってきて再度登って行ってくれまして、暫くこの鬱蒼としたところで待つこと20分、そして撮ってきてくれたのが・・・↓

この「たびやかた よものをちばをかきつめて あらしをいとふうづみびのもと」と「後鳥羽院」が詠まれた歌碑の辺りの目の前から急こう配の道が続いていて、当初歩くつもりだった「乳岩」までの行程はpekoと主人は到底無理だというので、先に下見に行ってくれた長男がカメラを取りに戻ってきて再度登って行ってくれまして、暫くこの鬱蒼としたところで待つこと20分、そして撮ってきてくれたのが・・・↓

左の写真の急な「熊野古道 中辺路」を登って行ったんでしょうね。↑が「胎内めぐり」ができるという「乳岩」です。女性が胎内くぐりをすれば安産になると信じられて居たそうです。

左の写真の急な「熊野古道 中辺路」を登って行ったんでしょうね。↑が「胎内めぐり」ができるという「乳岩」です。女性が胎内くぐりをすれば安産になると信じられて居たそうです。

ちょっとこの写真では大きさが解りませんよね~道が狭いし全体を撮るには無理だったようです。穴の大きさは人一人が入れるくらいだそうです。この岩は「藤原秀ひら」の婦人が熊野詣の折りに急に産け付きこの岩で出産したとの言い伝えがあり、赤子を残して熊野に行かれて、赤子はこの岩から滴り落ちる乳をのみ狼に守られて無事だったので奥州に連れ帰られ、この赤子が成長して「和泉三郎忠ひら」になったという説もあるそうです。

ちょっとこの写真では大きさが解りませんよね~道が狭いし全体を撮るには無理だったようです。穴の大きさは人一人が入れるくらいだそうです。この岩は「藤原秀ひら」の婦人が熊野詣の折りに急に産け付きこの岩で出産したとの言い伝えがあり、赤子を残して熊野に行かれて、赤子はこの岩から滴り落ちる乳をのみ狼に守られて無事だったので奥州に連れ帰られ、この赤子が成長して「和泉三郎忠ひら」になったという説もあるそうです。 撮ってきてくれた写真なんですが、「乳岩」から「熊野古道 中辺路」はまだまだ続くようで、ここからさらに400メートル登ると「不寝(ねず)王子跡」があり、さらに3・3キロ、1時間半ほど登ると見晴らしがいい「高原熊野神社」があるそうですが、この険しそうな「熊野古道 中辺路」の起点から、一般初心者コースの出発点となっている「牛馬王子像」までは、きっと歩く人が少ないのでは・・・と思いましたね~。

撮ってきてくれた写真なんですが、「乳岩」から「熊野古道 中辺路」はまだまだ続くようで、ここからさらに400メートル登ると「不寝(ねず)王子跡」があり、さらに3・3キロ、1時間半ほど登ると見晴らしがいい「高原熊野神社」があるそうですが、この険しそうな「熊野古道 中辺路」の起点から、一般初心者コースの出発点となっている「牛馬王子像」までは、きっと歩く人が少ないのでは・・・と思いましたね~。

此方は「古道」ではありません。「古道館」の駐車場から「館」へ続く道なのですが、山肌から水が流れ落ちてきてまして、濡れた枯れ葉を踏みながら、木陰と、清流(石船川)のお陰で暑さも忘れて歩くことができました。

此方は「古道」ではありません。「古道館」の駐車場から「館」へ続く道なのですが、山肌から水が流れ落ちてきてまして、濡れた枯れ葉を踏みながら、木陰と、清流(石船川)のお陰で暑さも忘れて歩くことができました。

途中鮮やか色の「カニさん」が道を横切ろうとしてました。 此方は「古道館」の屋根裏です。

途中鮮やか色の「カニさん」が道を横切ろうとしてました。 此方は「古道館」の屋根裏です。

入ってすぐの歓迎パネル展示です。日付入りで記念撮影ができます。↑は「滝尻王子経塚出土品」です。

入ってすぐの歓迎パネル展示です。日付入りで記念撮影ができます。↑は「滝尻王子経塚出土品」です。

此方は「剣山(剣の山)経塚出土品。 ↑は「熊野牛王(ごおう)」と言われる霊験あらたかな「護符(おまもりふだ)」のようです。模様は熊野の神の使いとされる「カラス」を組み合わせて文字にしていると書いてありました。

此方は「剣山(剣の山)経塚出土品。 ↑は「熊野牛王(ごおう)」と言われる霊験あらたかな「護符(おまもりふだ)」のようです。模様は熊野の神の使いとされる「カラス」を組み合わせて文字にしていると書いてありました。

左は「後鳥羽院熊野御幸記(藤原定家筆)」随行された時の日記のようです。右は「熊野権現縁起絵巻(熊野三山の起源を物語にした絵巻物)」。

左は「後鳥羽院熊野御幸記(藤原定家筆)」随行された時の日記のようです。右は「熊野権現縁起絵巻(熊野三山の起源を物語にした絵巻物)」。

左「古道館」の休憩ベンチから目の前の「富田川」を撮ったのと、右は熊野古道「中辺路(なかへち)」の起点でもある「滝尻王子」側から撮った「古道館」です。

左「古道館」の休憩ベンチから目の前の「富田川」を撮ったのと、右は熊野古道「中辺路(なかへち)」の起点でもある「滝尻王子」側から撮った「古道館」です。

7月の「二川ダム湖」↑です。紫陽花ももう終わりの時期です。↑は桜の季節にUPしたものです。

7月の「二川ダム湖」↑です。紫陽花ももう終わりの時期です。↑は桜の季節にUPしたものです。

「蔵王橋」というそうです。赤色でダム湖のアクセントとなっていますね。

「蔵王橋」というそうです。赤色でダム湖のアクセントとなっていますね。

さあ!すすんでみましょう!!・・・といったものの、ちょっと足がすくむ感じでしたね

さあ!すすんでみましょう!!・・・といったものの、ちょっと足がすくむ感じでしたね

今年(7月20日)の「蘭(あらぎ)島」です。 ↑此方は昨年(7月26日)に撮ったものです。

今年(7月20日)の「蘭(あらぎ)島」です。 ↑此方は昨年(7月26日)に撮ったものです。

有田川沿いに東へ東へ奈良県境近くに向かう途中に目に入った↑此方は「かつらぎ町立 花園中学校」のようです。十数年前に山肌の壁画がフリーペーパーで紹介されていたのを思い出して車窓から撮ってきました。学生達が描いたであろう壁画は、長年の風雨にさらされながらも人目を引いています

有田川沿いに東へ東へ奈良県境近くに向かう途中に目に入った↑此方は「かつらぎ町立 花園中学校」のようです。十数年前に山肌の壁画がフリーペーパーで紹介されていたのを思い出して車窓から撮ってきました。学生達が描いたであろう壁画は、長年の風雨にさらされながらも人目を引いています

此方は「金剛緑地スポーツ広場」(キャンプ場にもなってるようです)の傍にある「金剛の滝」です。連日の豪雨のせいか、水量が半端なくて凄い音だったんです。

此方は「金剛緑地スポーツ広場」(キャンプ場にもなってるようです)の傍にある「金剛の滝」です。連日の豪雨のせいか、水量が半端なくて凄い音だったんです。