かつては5月の連休に背中炙り峠を通ることができました。山の雪が融けて、新緑が萌える中を通るのは最高でした。私だけでなく畑沢で生まれた人が、久しぶりに畑沢などへ帰省する際に、故郷へ帰れる喜びがこの峠越えで一段と高まります。何か月もの間、雪に囲まれた生活から、緑豊かなユートピアに変わる劇的な毎年のドラマです。

ところが、5、6年前から5月の連休になっても峠を越えることができなくなりました。道路が破損するなどしての通行止めなら分かりますが、どうもそうではないようです。勿論、工事が頻繁に行われて、5月だけでない無積雪季でも一年の大半が通行止めとなったことが、しばしば生じています。そのことも十分に論じなければならないことですが、今回は工事ではない春先の通行止めについて考えてみます。

背炙り峠越えの道路は、正式には「主要地方道尾花沢関山線」という県道です。山形県のホームページでは、以前に「県道29号線」と表示していたようですが、最近は前者の名称で表示されています。県のホームページで道路規制状況を見ますと、次のように表示されています。

規制期間の欄では、「H29.11.29~当面の間」となっていますが、備考の欄の「平成29年11月29日17時00分~平成30年5月下旬(予定)」で詳しい規制期間が分かります。今ごろ言うのも何ですが、今年も5月の連休は通れません。

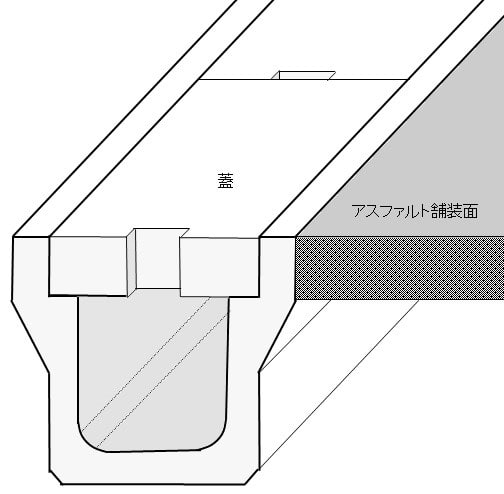

次に背炙り峠の道路の整備状況を見てみましょう。下の写真は平成28年11月に撮影したものです。工事が終了したばかりの状態ですので、まだ奇麗です。峠の全線はアスファルト舗装になっていて、昔のような砂利道の埃が舞うことはありません。山側には側溝があり、写真の側溝は蓋付のU字溝で仕上げていますが、まだ素掘りの区間もありますし、蓋がないU字溝もあります。路肩にはガードレールがある区間とない区間があります。このうち、側溝に注目して下さい。写真の側溝はU字溝に蓋がしてあります。蓋をすることによって側溝の上を車が通れるので、実質的な道幅が広くなります。これはこれで有意義なことです。当然、側溝に落ちる危険もなくなります。

U字溝は次のような構造になっています。路面又は山側から流れてくる雨水などは、蓋と蓋の間にある小さな穴やグレーチングからU字溝に流れ落ちます。峠道だけでなく町の中で一般的に見られる構造物です。

ところが、山の中では、蓋をすることによって思わぬことが生じます。下の写真は11月上旬の峠ですが、既に落ち葉によって蓋が完全に覆われています。とても、蓋の隙間からU字溝へ水か流れ落ちることができません。ましてや、秋が深まって落ち葉がさらに多くなりますし、冬には雪とともに落ち葉もずり落ちてきます。このままでは側溝としての機能が果たせません。

そこで、翌年に側溝の上に大量に溜まった落ち葉を除去することになります。それが終わってから「開通」となるのでしょう。それが5月下旬までかかることになったと私は見ています。工事によって道路の姿形が立派になるのですが、道路としての利用期間が逆に短くなるという大きな矛盾があります。

まだ、下の写真のように素掘りの側溝の場合は、落ち葉が溜まっても通行止めをしてまで除去する必要はないようです。でも、道幅が狭くて危険です。

ところで、この素掘りの写真は一番上の写真と同じ時期でしたので、11月です。既に翌年に工事をする場所の準備がなされているようです。不思議です。特殊な工事発注方法でしょうか。

背炙り峠以外の道では、側溝を採用しているのでしょうか。畑沢から五十沢へ抜ける「スーパー農道」として整備した道路を、下の写真で見て見ましょう。L字溝が使われています。この道路も全線がアスファルト舗装になっています。今年も私は5月1日に通ることができました。恐らく4月の中頃には、除雪しなくても自動車が通れたと思います。

L字溝を流れた水は、途中で道路を横切る形で設置されたU字溝で谷川に排水されます。多少の落ち葉が堆積していても難なく処理できそうです。

L字溝の構造は次の図のとおりです。一見して水を流す溝がないようにも見えますが、Lの凹んだ部分がその水路になります。水路と言っても溝ではなくて、路面の一部が低くなっているだけの形です。水路にもなりますし路面にもなります。水路としての断面積は、U字溝の方が断然に大きいのですが、U字溝に蓋がされていれば、そこに流れ込む水の量は蓋の隙間で極端に制限され、L字溝よりも排水量が多いとは言い切れません。さらに、隙間が落ち気に塞がれれば側溝の役割を果たせません。

L字溝には、さらに利点があります。L字溝は見てのとおり断面の高さが低いので、設置する時における土砂の掘削量は、U字溝のそれよりも極端に少なくできます。そのことは、次のことを物語っています。

1 工事が楽になり、短期間になります。自動車通行への弊害を少なくできます。

2 土地を改変する規模が小さいので、環境への負荷が少なくなります。

3 工事費を少なく抑えられます。

過去に鳥海山の観光開発として、旧八幡町の湯の台から滝の小屋への道路が作られました。工事の途中で土地の改変が激しかったこともあり、地元の自然保護団体から猛烈な反対が巻き起こりました。道路を造り始めた時の側溝はU字溝でしたが、途中から自然への影響を少なくするために、L字溝に変更されました。また、同じような山岳道路である蔵王エコーラインもL字溝を用いています。これらはGoogle earthでも確認できます。山岳道路は冬季間封鎖されます。落ち葉が大量に積もります。L字溝が重宝します。

それでは、どうして背炙り峠では、山岳道路であり、冬期間閉鎖し、落ち葉が大量に堆積する道路にU字溝が用いられているのでしょうか。背炙り峠も町中から続いている県道の延長としてしか見ていなかったのでしょうか。

畑沢側の峠に至る道路の側溝工事はほぼ完了しています。こちらでもU字溝が使われましたが、工事期間中に一年の大半を交通止めはしなかったと思います。また、5月下旬まで通行できなかったとも記憶していません。最近の峠は不思議がいっぱいですし、困ったことです。どうも、全面交通止めが多くなったのは、工事が村山市側に移ってからのような気がします。一般的に公共事業と言うのは、政治家によって大きく影響する場合があります。特に市町村の事業と異なり、県の事業の場合は住民との関わりが薄くなる傾向があり、住民が知らないうちに進んでしまいがちです。また、工事費が県費であって、直接、地元市町村の負担でないために、自分たちの懐は痛んでいないと思いがちなことも、住民の関心が低い原因です。実は、自分たちのお金なのです。住民の関心が低いと、政治家の影響を受けやすくなります。

直接、関係しているかどうか分かりませんが、背炙り峠の通行止めが多くなったころの選挙結果を見てみましょう。

平成21年2月 県知事交代

平成22年6月 県議(尾花沢市・北村山郡)交代

平成22年7月 尾花沢市長交代

平成25年9月 村山市長交代

平成27年4月 県議(村山市)交代

ついでに何ですが、県のホームページで背炙り峠に関する別の通行規制が次の表に出ていました。重量制限です。

先の交通規制に関する表では、連絡先が「村山総合支庁建設部北村山」となっていましたが、こちらは「最上総合支庁建設部高坂ダム管理課」となっています。どうして、連絡先が大きく異なるのでしょうか。これも不思議です。