※今回記事に温泉は登場しません。あしからず。

冬の青春18きっぷシーズン真っ只中ですね。今日も18きっぷを片手に普通列車の旅を楽しんでいる方もいらっしゃることでしょう。先日拙ブログでは、今となっては貴重な存在となった鹿児島県吉松駅の駅弁立ち売りを取り上げましたが、今回記事はぜひ普通列車の車内で味わいたい、駅のホームで立ち売りされているみちのくの甘味を取り上げます。

●立ち売りの「峠の力餅」

そのみちのくの甘味とは「峠の力餅」。鉄道ファンのみならず国内旅行を頻繁になさる方には有名ですが、山形県米沢市の奥羽本線・峠駅では、今でも昔ながらの立ち売りスタイルで大福のような折詰のお餅が売られています。「峠の力餅」は奥羽本線の福島米沢間が開通した2年後の明治34年に販売が開始されたという、奥羽本線の歴史とともに歩んできた由緒ある甘味なのであります。

かつて、奥羽本線の福島米沢間は険しい板谷峠を越えなければならなかったため、途中の駅でスイッチバックを何度も繰り返すことにより急勾配を乗り越えていました。地形がそのまま駅名になっていることからもわかるように、峠駅もそんなスイッチバックが設けられた駅のひとつ。駅でスイッチバックをするということは進行方向が変わるわけですから、通常の駅よりも停車時間が長くなり、その時間を狙ってお餅の販売が開始されたものと思われます。かつて信越本線の横川駅では、機関車(補機のEF63)の連結や切り離しの作業時間に売られていた「峠の釜飯」が大人気を博していましたが、それと似たようなものだったのでしょう。しかしながら、鉄道車両の性能が上がるとスイッチバックの必要性はなくなり、山形新幹線の開業後は板谷峠区間のスイッチバックがごっそり廃止されてしまいました。現在、峠駅を停まる列車は、1日6往復の普通列車のみ。この区間の奥羽本線を行き来する旅行者はほとんどが新幹線「つばさ」に乗るため、峠駅を知ることなくあっという間に板谷峠を通過することでしょう。ということは列車の乗客が「峠の力餅」と接する機会も激減しちゃったわけです。にもかかわらず、いまでも販売を続けているのですから、歴史ある力餅を伝承し続けようとするその心意気には敬服せずにいられません。

ちょうど1年前ですが、年の瀬を迎えた2015年12月下旬に、奥羽本線で山形県から福島県方面へ南下する機会がありましたので、あえて新幹線ではなく普通列車に乗って板谷峠を越え、そのついでに、久しぶりに「峠の力餅」を買うことにしました。

まずは米沢駅で奥羽本線の福島行普通列車に乗車します。私が乗ったのは18:42発。山形福島県境の板谷峠を行き来する奥羽本線の列車は、山形新幹線「つばさ」が大多数であり、普通列車は本数がとても少ないので(1日6往復)、あらかじめ時刻を調べておかないと難儀します。

(了承を得て撮影しましたが、念のため画像の一部を加工しました)

定刻18:59に峠駅へ到着すると、肩から木箱を吊るした昔ながらのスタイルでお店の方が待っていてくれました。年間を通じて、昼間に運転される列車(上下とも3本)に対しては常に立ち売りが行われているのですが、私が乗った米沢18:42発など、昼以外(朝や夜)の列車に乗って購入を希望する場合は、あらかじめお店に連絡する必要があります。このため私は乗車の数時間前に予約を入れておきました。雪が降る中、わざわざ私一人のために持ってきてくださり有難うございました。

ちなみに駅での停車時間は1分しかないので、購入に至るまでの過程が非常に慌ただしいんです。列車の窓は上半分しか開かないので、窓越しでやり取りすることはできず、ドアからホームに出て買うことになります。しかもドアは半自動であるため、自分で「開」ボタンを押さないとドアが開きません。普通列車は2両編成とはいえ全長が40mもあります。列車の端っこにいたのでは時間をロスしてしまいますので、車両中央のドアで待機しておきます。もちろんお釣りがないよう、乗車前にあらかじめ小銭を用意することも欠かせません。

駅での購入方法に関しては、峠の力餅のホームページにて詳しく説明されていますので、購入の際にはあらかじめ目を通しておくことをおすすめします。

峠の力餅の「峠の茶屋」ホームページ

10個入り1,000円

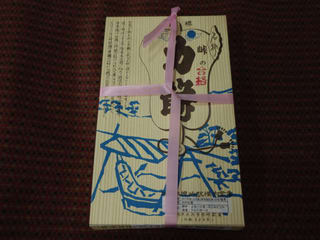

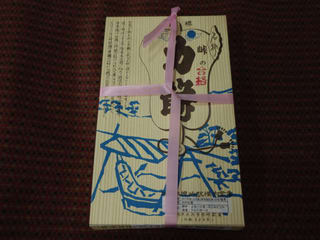

今回は8個入りを購入しました。通常、駅の立ち売りで買える力餅は10個入りですが、私のように事前に注文しておけば8個入りも購入可能です。上画像がその8個入り「峠の力餅」の包み。かつて峠を越す時に利用されたと思しき駕籠が青いラインで描かれています。また力餅は力持ちということで、相撲の軍配も大きく描かれています。更には年末という時節柄、「峠の」という言葉の下に赤いインクで「合格」の2文字がスタンプされていました。

なお10個入りの包み紙はこれと異なる意匠であり、上画像でお店の方が手に持っているものがその10個入りですが、手元に大きな画像がないため、もしご覧になりたい方はGoogleの画像検索でご確認ください。

甘さを抑えたこしあんを白くて柔らかい餅で包んだ大福タイプのお餅は、素朴で昔懐かしい味わいです。時間が経つとお餅が硬くなるので、購入したらなるべく早めに食べちゃいましょう。

ちなみに「峠の力餅」は米沢駅の近くにも支店があり、店頭のみならず新幹線の車内でも販売されていますが、支店は峠の本店の暖簾分けであり、お餅のスタイルや味も峠駅のものとは若干異なっています。

峠の急勾配を下る普通列車の車内であっという間に餅を胃袋に収め、19:28に福島駅へ到着しました。雪景色の米沢とは違い、福島市内は雪が皆無。峠一つ越えるだけで天候が全く異なるのですから、冬の東北は実に面白いものです。

駅売りのお餅といえば、かつては中央線・笹子駅の「笹子餅」が有名でしたが、駅や列車での販売は2014年に取りやめてしまったそうです(店舗での販売は現在も継続中)。また東北本線・小牛田駅のお饅頭も鉄道旅行者にとっては知る人ぞ知る存在ですが、こちらは駅から一旦出ないと買えません。

駅弁はまだまだ全国の各駅で販売されていますが、駅売りの甘味関係はいまや絶滅危惧種ですから、「峠の力餅」は非常に貴重な存在です。旅情をより一層盛り立ててくれる懐かしの味でした。

●峠の茶屋で雑煮餅を食べる(2009年夏)

峠駅には7年前の夏にも立ち寄ったことがあります。その時には駅を出てその先にある峠の茶屋へお邪魔しました。

かつてスイッチバックが行われていた駅構内は大きなスノーシェッドで覆われています。スイッチバックをするということはポイントを頻りに切り替えなきゃいけません。でも雪がポイントの隙間に挟まっちゃうと、ポイントが不転換になっちゃうので、大きな屋根で囲っているわけですね。

峠駅に列車が入線してきました。

この時は法被姿の男性が立ち売りをしていましたが、列車のドアが開くことはありませんでした。残念…。

こちらが駅の先にある峠の茶屋。店内で山菜入りの雑煮餅をいただきました。これもまた田舎らしい素朴な味。

なお駅の立ち売りは通年営業ですが、この峠の茶屋は冬季休業です。

界隈には米沢八湯に含まれる名湯(五色温泉・滑川温泉・姥湯温泉)がありますから、八湯をめぐる際に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

.

冬の青春18きっぷシーズン真っ只中ですね。今日も18きっぷを片手に普通列車の旅を楽しんでいる方もいらっしゃることでしょう。先日拙ブログでは、今となっては貴重な存在となった鹿児島県吉松駅の駅弁立ち売りを取り上げましたが、今回記事はぜひ普通列車の車内で味わいたい、駅のホームで立ち売りされているみちのくの甘味を取り上げます。

●立ち売りの「峠の力餅」

そのみちのくの甘味とは「峠の力餅」。鉄道ファンのみならず国内旅行を頻繁になさる方には有名ですが、山形県米沢市の奥羽本線・峠駅では、今でも昔ながらの立ち売りスタイルで大福のような折詰のお餅が売られています。「峠の力餅」は奥羽本線の福島米沢間が開通した2年後の明治34年に販売が開始されたという、奥羽本線の歴史とともに歩んできた由緒ある甘味なのであります。

かつて、奥羽本線の福島米沢間は険しい板谷峠を越えなければならなかったため、途中の駅でスイッチバックを何度も繰り返すことにより急勾配を乗り越えていました。地形がそのまま駅名になっていることからもわかるように、峠駅もそんなスイッチバックが設けられた駅のひとつ。駅でスイッチバックをするということは進行方向が変わるわけですから、通常の駅よりも停車時間が長くなり、その時間を狙ってお餅の販売が開始されたものと思われます。かつて信越本線の横川駅では、機関車(補機のEF63)の連結や切り離しの作業時間に売られていた「峠の釜飯」が大人気を博していましたが、それと似たようなものだったのでしょう。しかしながら、鉄道車両の性能が上がるとスイッチバックの必要性はなくなり、山形新幹線の開業後は板谷峠区間のスイッチバックがごっそり廃止されてしまいました。現在、峠駅を停まる列車は、1日6往復の普通列車のみ。この区間の奥羽本線を行き来する旅行者はほとんどが新幹線「つばさ」に乗るため、峠駅を知ることなくあっという間に板谷峠を通過することでしょう。ということは列車の乗客が「峠の力餅」と接する機会も激減しちゃったわけです。にもかかわらず、いまでも販売を続けているのですから、歴史ある力餅を伝承し続けようとするその心意気には敬服せずにいられません。

ちょうど1年前ですが、年の瀬を迎えた2015年12月下旬に、奥羽本線で山形県から福島県方面へ南下する機会がありましたので、あえて新幹線ではなく普通列車に乗って板谷峠を越え、そのついでに、久しぶりに「峠の力餅」を買うことにしました。

まずは米沢駅で奥羽本線の福島行普通列車に乗車します。私が乗ったのは18:42発。山形福島県境の板谷峠を行き来する奥羽本線の列車は、山形新幹線「つばさ」が大多数であり、普通列車は本数がとても少ないので(1日6往復)、あらかじめ時刻を調べておかないと難儀します。

(了承を得て撮影しましたが、念のため画像の一部を加工しました)

定刻18:59に峠駅へ到着すると、肩から木箱を吊るした昔ながらのスタイルでお店の方が待っていてくれました。年間を通じて、昼間に運転される列車(上下とも3本)に対しては常に立ち売りが行われているのですが、私が乗った米沢18:42発など、昼以外(朝や夜)の列車に乗って購入を希望する場合は、あらかじめお店に連絡する必要があります。このため私は乗車の数時間前に予約を入れておきました。雪が降る中、わざわざ私一人のために持ってきてくださり有難うございました。

ちなみに駅での停車時間は1分しかないので、購入に至るまでの過程が非常に慌ただしいんです。列車の窓は上半分しか開かないので、窓越しでやり取りすることはできず、ドアからホームに出て買うことになります。しかもドアは半自動であるため、自分で「開」ボタンを押さないとドアが開きません。普通列車は2両編成とはいえ全長が40mもあります。列車の端っこにいたのでは時間をロスしてしまいますので、車両中央のドアで待機しておきます。もちろんお釣りがないよう、乗車前にあらかじめ小銭を用意することも欠かせません。

駅での購入方法に関しては、峠の力餅のホームページにて詳しく説明されていますので、購入の際にはあらかじめ目を通しておくことをおすすめします。

峠の力餅の「峠の茶屋」ホームページ

10個入り1,000円

今回は8個入りを購入しました。通常、駅の立ち売りで買える力餅は10個入りですが、私のように事前に注文しておけば8個入りも購入可能です。上画像がその8個入り「峠の力餅」の包み。かつて峠を越す時に利用されたと思しき駕籠が青いラインで描かれています。また力餅は力持ちということで、相撲の軍配も大きく描かれています。更には年末という時節柄、「峠の」という言葉の下に赤いインクで「合格」の2文字がスタンプされていました。

なお10個入りの包み紙はこれと異なる意匠であり、上画像でお店の方が手に持っているものがその10個入りですが、手元に大きな画像がないため、もしご覧になりたい方はGoogleの画像検索でご確認ください。

甘さを抑えたこしあんを白くて柔らかい餅で包んだ大福タイプのお餅は、素朴で昔懐かしい味わいです。時間が経つとお餅が硬くなるので、購入したらなるべく早めに食べちゃいましょう。

ちなみに「峠の力餅」は米沢駅の近くにも支店があり、店頭のみならず新幹線の車内でも販売されていますが、支店は峠の本店の暖簾分けであり、お餅のスタイルや味も峠駅のものとは若干異なっています。

峠の急勾配を下る普通列車の車内であっという間に餅を胃袋に収め、19:28に福島駅へ到着しました。雪景色の米沢とは違い、福島市内は雪が皆無。峠一つ越えるだけで天候が全く異なるのですから、冬の東北は実に面白いものです。

駅売りのお餅といえば、かつては中央線・笹子駅の「笹子餅」が有名でしたが、駅や列車での販売は2014年に取りやめてしまったそうです(店舗での販売は現在も継続中)。また東北本線・小牛田駅のお饅頭も鉄道旅行者にとっては知る人ぞ知る存在ですが、こちらは駅から一旦出ないと買えません。

駅弁はまだまだ全国の各駅で販売されていますが、駅売りの甘味関係はいまや絶滅危惧種ですから、「峠の力餅」は非常に貴重な存在です。旅情をより一層盛り立ててくれる懐かしの味でした。

●峠の茶屋で雑煮餅を食べる(2009年夏)

峠駅には7年前の夏にも立ち寄ったことがあります。その時には駅を出てその先にある峠の茶屋へお邪魔しました。

かつてスイッチバックが行われていた駅構内は大きなスノーシェッドで覆われています。スイッチバックをするということはポイントを頻りに切り替えなきゃいけません。でも雪がポイントの隙間に挟まっちゃうと、ポイントが不転換になっちゃうので、大きな屋根で囲っているわけですね。

峠駅に列車が入線してきました。

この時は法被姿の男性が立ち売りをしていましたが、列車のドアが開くことはありませんでした。残念…。

こちらが駅の先にある峠の茶屋。店内で山菜入りの雑煮餅をいただきました。これもまた田舎らしい素朴な味。

なお駅の立ち売りは通年営業ですが、この峠の茶屋は冬季休業です。

界隈には米沢八湯に含まれる名湯(五色温泉・滑川温泉・姥湯温泉)がありますから、八湯をめぐる際に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

.