(2020年初冬訪問)

宮城県や岩手県で国道4号などの幹線道路を車で走行していると、「山桜桃の湯」の広告看板が否応なく目に入ってきます。天邪鬼な私は積極的に宣伝している施設を避けてしまう傾向にあるのですが、広告を目にする頻度が「白松がモナカ」や「東北サファリパーク」並みなので、いつの間にか名前が脳みそに刷り込まれていたらしく、気づけばGoogle先生の導きに従って自分の車をこの温泉に向けて走らせていたのでした。

場所としてはちょうど東北道・一関トンネルの真上に当たります。東北道は何度も往復していますが、こんなところに温泉があるとは知りませんでした。敷地はなかなか広く、別館のホテルもあり、私が訪ねたのは平日昼前の午前中でしたが駐車場にはたくさんの車が止まっていました。

エントランスを入り、フロントで下足箱の鍵を預けながら料金を支払います。なおホテルのチェックインも同じフロントで行手続きをするようです。

大衆演劇の公演がこの施設の売りの一つ。拙ブログでもいままで大衆演劇を公演している温泉施設をいくつか紹介してまいりました。一般的には西日本が多いかと思いますが、ここを含めて東北にもいくつかあるんですね。なおフロントの前にはアジアン雑貨の売店も設けられています。

温泉、大衆演劇、アジアン雑貨・・・この施設のコンセプトがいまいちよくわかりません。

こちらの温泉は毎週火曜日に男女の浴室を入れ替えとのこと。私はちょうど火曜に訪問したため、入れ替え直後のお風呂に案内されました。脱衣室は広くて清潔感があり、パウダーゾーンも広めでブースも数多く用意されています。そして常に櫛などのアメニティが補充されているので、気持ちよく利用できます。なおロッカーは受付で料金と引き明けに手渡されるロッカーキーで指定された番号のところを使うことになります。

以下の画像は、公式サイトから借用しております。

浴場内も広くてたくさんの浴槽が設けられています。説明によれば露天と併せて17種類もあるんだとか。

この日利用した浴場の場合、入って右手に洗い場が配置されており、シャワー付きカランが計16基並んでいます。また浴場入口付近の右手手前には源泉の掛け湯や水風呂が、そして左側手前にはサウナが配置され、サウナの並びにはシルク風呂と源泉が張られた内湯の大風呂が隣同士に据えられています。

洗い場の並びにはあつ湯岩風呂という浴槽があるので実際に入ってみたのですが、たしかに少々熱いんだけれども、正直なところ体が赤くなるほど熱いわけでもなく、石板が貼られた一般的な浴槽にすぎないようでした。ま、あまり熱すぎても体には宜しくありませんから、お客さんの健康を考慮すれば多少熱いかな、程度の湯加減でとどめておくべきなのでしょう。

さすが高台の上に位置しているだけあって露天風呂からの眺めはとても良く、周辺の景色を一望することができました。残念ながら訪問日は天空風呂という浴槽が工事のため利用不可だったのですが、他の露天風呂も眺め良好でしたから気になりませんでした。露天ゾーンに設けられた浴槽のうち、出入口に近い場所に位置する浴槽は一般的な作りで、木のぬくもりが感じられる入り心地の良いお風呂です。

その隣に据えられた巨大岩くりぬき風呂は、その名の通りに大理石をくり抜いて作ったんだとか。実際に入ってみますと、独特の滑らかな肌触りが気持ちよく、しかも見た目が非常に重厚なので、他の浴槽よりもはるかに非日常感を味わえるかと思います。そして更に奥の方では檜風呂や信楽か何かの壺湯も設けられています。本当にバラエティー豊かだこと。

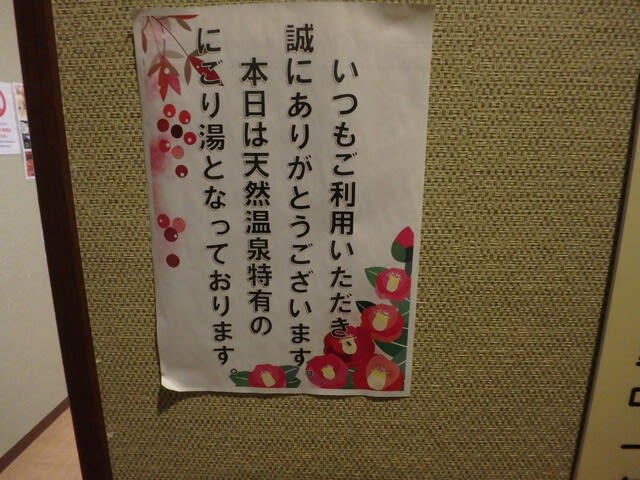

さてこちらの施設では、いずれの浴槽でも源泉掛け流しの湯使いを実践しているらしく、加温循環濾過は無いそうです。訪問時、内湯の大きな浴槽と露天の四角い一般的な浴槽では、それぞれの底面に茶色い湯の花が結構溜まっていたのですが、脱衣室内には「本日は天然温泉特有のにごり湯となっております」という掲示があったので、にごり湯をもたらす成分が沈殿していたのかもしれません。日によって澄んだり濁ったりと変貌するタイプのお湯なのでしょう。

「笹谷ちびぞう源泉」という風変わりな名前を持つこの温泉は、私が入った時には淡い黄色を帯びた透明で、確かに笹濁りと表現してもよい程度の濁りはあったような気もします。湯口から吐出されるお湯を口に含むと、塩味とともにほんのりとアブラ臭が香ってきました。もしかしたら塩素消毒されていたかもしれませんが、館内にはこの点に関する説明が見当たらず、もしかしたら私の嗅覚が狂っていた可能性もありますので、消毒の有無に関する断言は避けておきます。

湯中では食塩泉らしい少々の引っかかりを伴うツルスベ浴感が得られ、湯上り後は体の芯までよく温まります。内湯は若干熱かったかもしれませんが、露天はどの浴槽もちょうど良い湯加減でした(これは日によって変わるでしょう)。

とにかく露天からの眺めが良いですし、いろんなお風呂に入れますので、長い時間にわたってゆっくりのんびり湯あみを楽しめる施設であることに違いありません。路傍の看板による洗脳も悪くないなぁと思えるほど、利用価値の高い温泉でした。

笹谷ちびぞう源泉

ナトリウム-塩化物温泉 57.8℃ pH7.8 199L/min(動力揚湯) 溶存物質5.101g/kg 成分総計5.107g/kg

Na+:1788mg(91.79mval%9), Ca++:107.1mg(6.30mval%), Fe++0.2mg,

Cl-:3019mg(98.22mval%), Br-:10.8mg, I-:1.8mg, HCO3-:79.6mg,

H2SiO3:39.7mg, HBO2:17.6mg,

(平成31年1月17日)

岩手県一関市赤荻字笹谷393-6

0191-33-1118

ホームページ

5:00~23:00(最終受付22:00)

2時間利用:平日750円・日祝祭日1,080円

1日利用:1,850円(タオル・バスタオル・館内着付)

ロッカー・シャンプー類・ドライヤーあり

私の好み:★★★