前回記事の続編です。

さて拙ブログの主題である温泉浴場について紹介してまいります。館内表示(デザイン性を優先しているため少々見難い感あり)に従って通路や階段を歩いてゆき、浴場棟へと向かいましょう。

敷地の隅の方にある浴場棟はドーム状の建物で、宿泊棟とは連絡通路でつながっているのですが、この通路は暖房されているとはいえ厳寒期は寒く、とくに「月白の湯」へ向かう際には一旦屋外へ出るため、その出入口から雪が吹き込んできます。冬にお風呂を利用する際には、上から羽織るものを着た方がよいでしょう。

お風呂は「天色の湯」「朱鷺色の湯」「月白の湯」の3つがあり、時間によって男女の暖簾を入れ替えています。

「天色の湯」は内湯・露天・サウナの3種を全て擁している一方、「朱鷺色の湯」は内湯のみ、「月白の湯」は内湯が無いかわり露天とサウナを有する構成となっているため、たとえば上画像のように「天色の湯」が女湯の時間帯は、「朱鷺色の湯」と「月白の湯」の両方を男湯にすることで、設備面の公平性を確保しているようです。

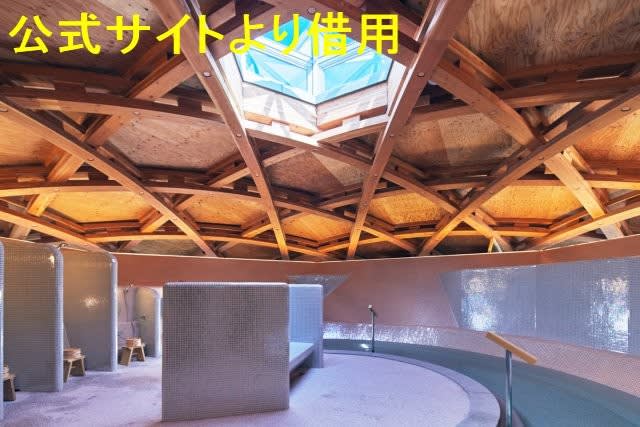

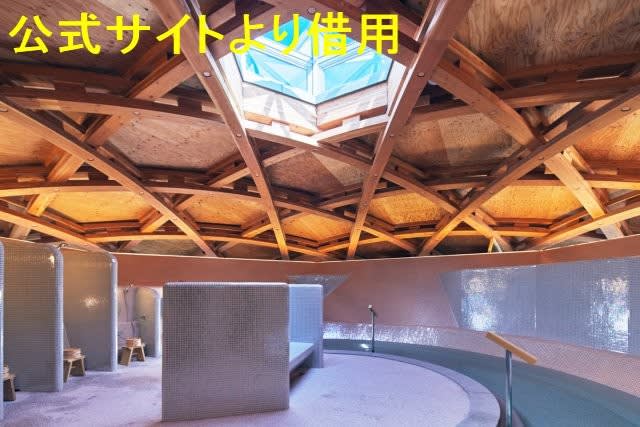

浴場内は撮影禁止なので、以下の画像は全て公式サイトの画像をお借りしております。

●「天色の湯」

ドーム状の建物の半分を占める「天色の湯」。更衣室・内湯・露天ともに他2つの浴場より大きく、その全てが全体的に円弧状です。内湯の壁側に洗い場が配置されており、そのうちのいくつかは立って使うシャワーとなっています。内湯の浴槽も大きなものですから、多少の混雑はものともせず、余裕をもって湯あみできます。

こちらは露天風呂。内湯とほぼ同じ大きさの湯船で、露天とはいえ建物の屋根の下に湯船が設けられていますから、多少の雨や雪ならば凌ぐことができます。周囲には水田の溜め池が広がり、遠方には山々が聳え、遠近の景色を楽しみながらのんびりと湯あみを堪能できる造りです。私の利用時には雪が降り続いていましたが、外気の寒さとお風呂の温かさという温度差が気持ちよく、池に浮かぶカモたちを見下ろしながら、爽快なバスタイムを堪能させていただきました。

なお露天風呂の奥にはサウナと水風呂もありますので、サウナ愛好家の方にも楽しんでいただけるかと思います。

●「朱鷺色の湯」

「天色の湯」の逆サイドに位置する「朱鷺色の湯」は、サブ的な位置づけのお風呂で、占有床面積としてはドーム状の建物の約3分の1ほど。更衣室は「天色の湯」より明らかに狭く、多客時には窮屈さが否めません。一方、ドーム状建物の中央部分が浴室スペースになっていてまずまずの広さがあり、ドーム屋根を支える六角形の木製梁と、浴室名の由来にもなった朱鷺色のタイルが印象的です。

総タイル張りで全体的に優しい曲線を描く浴槽は、実際に入ってみますと体の曲線に上手い具合にフィットし、体への負担が少ない状態で湯あみすることができました。

●「月白の湯」

内湯のみの「朱鷺色の湯」とセットで男女いずれかの暖簾が掛かることになる「月白の湯」も、お風呂自体はドーム状の建物に含まれているのですが、脱衣室までのアプローチが他2室と異なっています。「天色の湯」と「朱鷺色の湯」は建物に入ってから左右に分かれるのですが、「月白の湯」だけはその手前の連絡通路右手に出入口があり、アプローチ用のサンダルに履き替えて一旦屋外へ出るのです。屋外と言ってもきちんと通路が設けられて塀も立っているのですが、ほぼ吹きさらしのような状態なので、私の訪問時のように外が吹雪いていると、その風雪がモロに通路を吹き抜けてゆくのです。それゆえ、内湯の「朱鷺色の湯」は利用しても「月白の湯」は出入口の段階で諦めてしまうお客さんが散見されました。冬以外はそんな問題など無用でしょうけど、厳冬期に利用される方はちょっとご注意を。

アプローチには難癖をつけてしまいましたが、中へ入ってみるととても快適。脱衣室はまずまずのスペースが確保され、その奥にある洗い場も十分な数が設けられています。内湯こそありませんが、露天風呂がありますから、個人的には使い勝手に問題はないかと思います。

上画像の左端に写っているドアは洗い場から露天へ出るためのもので、2つ写っている浴槽のうち、奥の真ん丸くて青いものは水風呂、手前側の長い浴槽は温泉槽です。水風呂があるということはサウナもあるわけで、私がこのお風呂に入っていると、外気温は0℃近いにもかかわらず、サウナーの方々は水風呂へドボンと入ってみたり、あるいは吹雪の冷たい風で体を冷やしたりして、熱いサウナと寒い屋外とを行き来していらっしゃいました。

「天色の湯」の露天風呂は建物に庇護されている感が強かったのですが、こちらの露天風呂は屋根が半分ほどしかかかっておらず、塀などに囲まれるような構造でもないため、「ザ・露天」と言うべき開放的な環境で湯あみを楽しめます。

湯船の湯面とコンクリの壁ひとつ隔てた向こう側は真水のため池。「天色の湯」の露天風呂は高い位置にありましたが、こちらは湯船と溜め池がほぼ同じ高さであり、隔てるものは壁一枚しかないため、あたかも池に入っているかのような感覚です。目の前のため池ではカモたちがグワッグワッと啼きながら餌を啄んでいました。

同じような感じのお風呂をどこかで入ったことあるぞ、と記憶をたどっていったら、北海道の

「ヒルトンニセコビレッジ」

の露天風呂に似ていることに気づいたのでした。ニセコヒルトンのお風呂が気に入った私はその数年後に宿泊して存分に堪能したのですが、その時の楽しい想い出がよみがえるばかりか、また新たな想い出を増やすこともできました。しかもこの「月白の湯」の利用当日は吹雪いていたため寒さを敬遠するお客さんが多く、あまり混むことが無かったので、静かにのんびりと寛ぐことができました。個人的にはこの「月白の湯」が最も気に入りました。

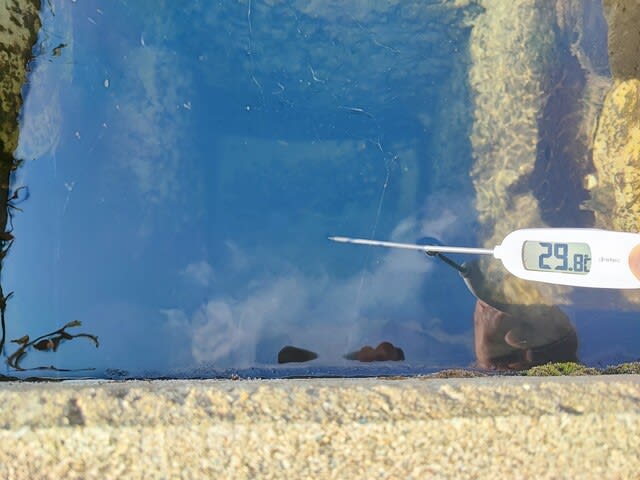

さてお湯に関するインプレッションですが、見た目は無色透明で、湯口ではアブラ臭がほんのりと香り、お湯を口に含んでみますと芒硝味と淡い塩味が感じられます。館内表示によれば塩素消毒をしているとのことで、たしかにカルキ臭を確認しましたが、でも然程気になるような強さではないかと思います。各浴槽ともかけ流しの湯使いである点は嬉しいですね。硫酸塩泉らしくトロミがあり、そしてお風呂上りもしばらく全身のホコホコが続くほどに力強く温まります。なかなか良い湯です。

鶴岡にこのようなハイセンスな宿泊施設ができ、そして人気が持続することは大変喜ばしいですね。

館内スタッフも若い方が多く活気があります。単なる町おこしではなく、いろんな方面へプラスの方向へ波及するこうした動きは、他の地域にとって大いに参考となるのではないでしょうか。

今回の宿泊では大変満足できましたので、また季節を変えて再訪してみたいと思っています。

鶴岡北京田温泉

ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物温泉 62.0℃ pH8.1 溶存物質3520mg/kg

Na+:777.6mg, Ca++:397.7mg,

Cl-:871.2mg, Br-:3.2mg, I-:0.4mg, HS-:1.4mg, SO4--:1362mg,

H2SiO3:48.1mg,

(平成28年10月6日)

加温循環ろ過なし

一時的に加水することあり(温度調節のため)

塩素系薬剤使用(衛生管理のため)

山形県鶴岡市北京田字下鳥ノ巣23-1

0235-25-7424

ホームページ

日帰り入浴不可

私の好み:★★★