本日は、8月31日で使えなくなるスルッとKANSAI3DAYチケットの残り1日を使うことに。

天気予報では、曇り一時雨。

どこに行くかタロットで決めました。

晴れていたら、的形か林崎松江海岸の各海水浴場に行って海水浴。そのあと、生駒山あたりケーブルで登って、大和西大寺のかんぽの宿奈良の天然温泉へ。

先日、購入した温泉手形でただで入れるから。

そういうことを予定していました。

ただ、タロットで占うと、京都・奈良・和歌山ともイマイチ。

というか、タロットカード78枚をトランプのようにくって、出てきたカードで決めます。

場所に関して、30ほど質問しましたが、4種類のカードしかでてきませんでした。

いつもの事です。いつも、同じカードでダメとか出てきます。

沿線別に尋ねると、山陽電車沿線だけ、幸福・成功のカードが出ました。

よって、山陽沿線にすることに決定。また、場所については、姫路、明石は×で、高砂だけ〇となりました。

それで、高砂行に決定。高砂には、生まれて一度も行ったことがありませんでした。

高砂と言えば、結婚式で使われる謡曲 「高砂」があまりに有名です。

ウィキペディアでは、「『高砂』(たかさご)は、能の作品の一つ。相生の松によせて夫婦愛と長寿を愛で、人世を言祝ぐ大変めでたい能である。古くは『相生』『相生松』と呼ばれた[1]。

ワキ、ワキヅレがアイとの問答の後、上ゲ歌で謡う『高砂や、この浦舟に帆を上げて、この浦舟に帆を上げて、月もろともに出で潮の、波の淡路の島影や、遠く鳴尾の沖過ぎて、はや住吉(すみのえ)に着きにけり、はや住吉に着きにけり』は結婚披露宴の定番の一つである。唄には、夫婦和合の妙(ハウツー)の意味がある。」 となっています。

高砂の「尾上の松」と住吉大社の松とが夫婦でと言われています。鳴尾は、私がよく行く、リゾ鳴尾浜のある場所です。

それで、三宮から姫路行き直通特急に乗って、高砂へ。ちなみに、普通電車では、高砂の一つ手前が、「尾上の松」駅となっています。

ネットで調べると、高砂には、高砂神社のほか、十輪寺という弘法大師様が創建されて、その後、浄土宗のお寺になったものがあります。

その2か所に立ち寄ることに。

駅に降りて、およその方角に歩いていきます。

いつものことながら、初めて行くところでも、地図を持たずとも、全く、道に迷うことなく、最短距離で目的地に着きます。

まず、十輪寺へ。大きな寺ですが、誰もいません。本堂は閉まっています。参拝する寺ではないんだなぁと思われました。

ネットで調べると、「この寺の創建は古く、弘仁6年(815)に弘法大師が勅命により、創建したとつたう鎮護国家の祈願所であったが、その後浄土宗西山禅林派に属することになった。」とあります。

浄土宗の寺になったため、参拝する寺ではなくなったのだなぁと思われました。

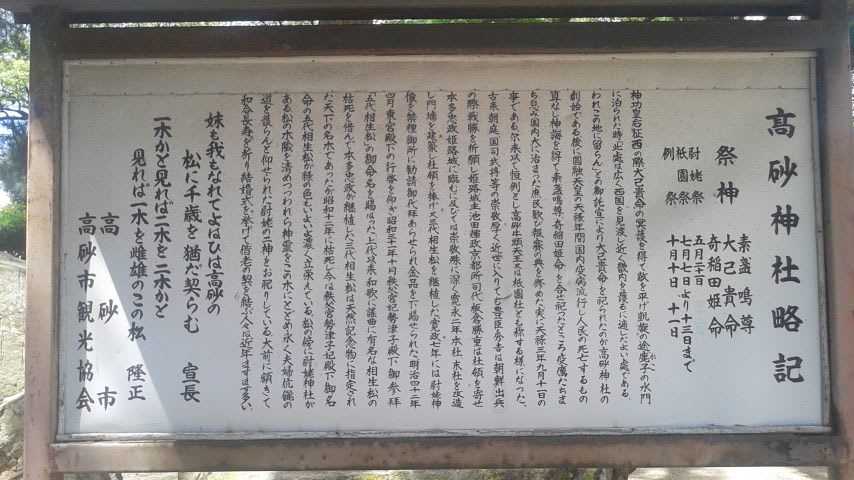

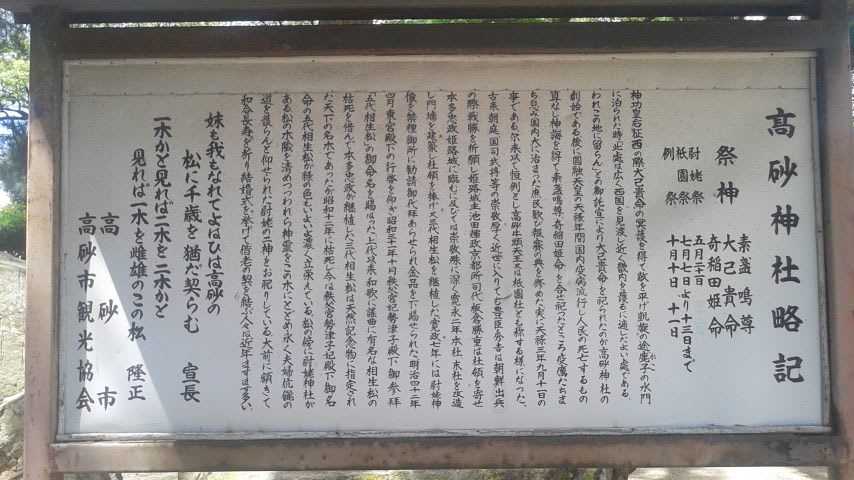

続いて、高砂神社へ。

適当に歩いてきます。

このあたりかなぁと思っていると、左手の路地奥に、お寺のようなものが、、歩いていた老人に尋ねると、それが、高砂神社ということ。

路地を進みました。正門ではありませんが、どう見てもお寺の門をくぐりました。

まず、本殿へ。

本殿がお寺のような建物になっていることに驚きました。

そして、神様にごあいさつ。この神社へ行くいきさつもみてもお分かりの通り、本日は、この神社の神様に呼ばれていくという感じでした。

神様といろいろとお話しました。

↓ どう見てもお寺のような建物の本殿

本殿の賽銭箱横に高野山と同じおみくじ自販機が。

いつもは、境内にある末社の参詣を終えてからおみくじを引きますが、おみくじを先に引きました。26番中吉でした。

そして、境内の末社それぞれにごあいさつ。

以下は、ウィキペディアより。

背景と大衆化したモチーフ

現在の高砂市内にある高砂神社の社伝によれば、ひとつの根から雌雄の幹の立ち上がる「相生の松」が境内に生い出でたのは神社開創から間もない頃のことであったが、ある日ここに二神が現われ、「我神霊をこの木に宿し世に夫婦の道を示さん」と告げたところから、相生の霊松および尉(じょう)・姥(うば)の伝承が始まったとする[2]。

ところで古今和歌集仮名序に

さざれ石にたとへ、つくば山にかけて君をねがひ、よろこび身に過ぎ、たのしび心にあまり、ふじの煙によそへて人をこひ、松虫の音に友をしのび、たかさご・すみの江の松もあひおひのやうに覚え、をとこ山の昔を思ひいでて、をみなへしのひとときをくねるにも、歌をいひてぞなぐさめける。

の一節がある。 松は古来、常緑であるところから「千年の常盤木」などとも呼ばれ、また雌雄別株であることは夫婦を連想させる[3]。 世阿弥はこうしたところから着想を得て、尉・姥を登場人物とし、歌道の永遠なることを願って『高砂』を書いたのだとされる[1][3]。

千歳の松、長寿、遠く隔たっていても睦まじい夫婦といった『高砂』に含まれる要素、また「相生」が「相老い」にも通じることなどから、『高砂』はいつしか夫婦和合・偕老長寿の象徴とも受け取られるようになった。 尉(じょう)・姥(うば)のモチーフは「高砂人形」と呼ばれる人形となり結納品のひとつとされたほか、一般におめでたい図柄として大衆化し、さまざまに使われている。 「高砂や」に始まる謡は婚礼における祝言歌の定番となり、長い間歌い継がれてきた[1][3][2]。

また、俗謡に「おまえ百までわしゃ九十九まで、共に白髪の生えるまで」と謡うものがあり、これも『高砂』の尉・姥に結びつけて考えられている[2]。俗説として、「百」は「掃く」、すなわち姥の箒を意味し、「九十九まで」は尉の「熊手」を表すのだという[2]。

そして、境内の末社をすべて回ってから再度おみくじをひくと、25番 末吉に。

そして、今度は、正門から出ました。

ここも、どう見てもお寺の門。

境内に沿う道路を歩いていると、保存樹木の看板が、境内にもいくつか見かけましたが、驚きは、看板にある ブライダル都市 高砂の表示。

以下のサイトになぜ、結婚式に 高砂が使われるのかの理由が書かれています。

http://homepage3.nifty.com/nue-nohgaku/takasago.htm

そして、駅までぶらぶらと。

途中、銀座商店街というアーケードがありました。

金曜日の12時ごろだというのに、途中、営業中の店は、5店舗しかありませんでした。まるで、シャッター商店街を通り越したゴースト商店街です。

この通りは、メインストリートですが、途中交差するようにアーケードもあり、そちらの通りでは、2店しか営業していませんでした。

私の憶測ですが、昔、加古川から高砂まで高砂線というJRの支線があったので、そこの駅前にあたるのでは、、、と思われました。

曇り一時雨の天気予報に反して、快晴に近い状態です。

さすが、神様。

それで、天候次第ではどうしようか迷っていた海水浴に行くことに。

的形か、林崎・松江か。次に来た特急が姫路行なら、的形に。梅田行なら林崎・松江へ。

次に来る特急は、姫路行でした。

それに乗り、大塩駅まで。

もちろん、この駅で降りるのは初めてです。

駅の南側に、無料送迎バスの乗り場があります。バスがいない時は、以下のフリーコールまで電話してとサイトにありました。

電話をしました。入場料がいります。いいですか。という事でした。すぐ、行きますという事でした。

すぐ前に、神社か寺らしき建物が、、

パスを待つ間行ってみました。

大塩天満宮です。お寺のような建物の本殿です。

本殿と末社にごあいさつ。

社務所でおみくじを引きました。

1番大吉でした。

この神社がわたしを呼ぶため、この地域を晴れにしたのだなぁとて思いました。

そして、送迎バス乗り場に向かうと、乗用車が1台待っていました。

それに乗り込み、海水浴場まで。

一体が私有地なので、入場料という事になっているようでした。

続編は、次の記事にて。

山本隆雄 @nichikon

山本隆雄 @nichikon