郷土・城見村出身の偉人、加藤六月代議士は終戦後、小さな”盃”をコツコツと蒐集していた。

その盃には、日の丸や凱旋が描かれていて、軍人の戦勝や退役の際の記念品だった。

戦後は廃棄物同様に扱われ、哀れんだ六月さんは、

それを”兵隊盃”と呼んだ。

・・・

「兵隊盃」

序にかえて 加藤六月

私が「兵隊盃」を蒐集するようになったのは、昭和24.25年頃である。

郷土の星島二郎先生の門下生となって、修業しはじめたころでもある。

当時の食糧事情はひどく、食べ物、そして着る物、せわしい日々、やみくもに生きてきた。

そんな時に戦災で焼け残った街角に時折、骨董品をみかけた。

岡山市の骨董品店でのことである。

片隅に

日の丸と軍旗をあしらった小さな盃が埃にまみれ雑然と積み上げられていた。

この時、胸をついた不思議な感情は今でも忘れることはできない。

何かしら哀れと思った。

憤りと恥しさの入り混じった複雑な気持ちといえようか。

戦争に敗れた日本は進駐軍の支配下にあり、日の丸の掲揚は禁止されていた。

政治、経済、文化のあらゆる文化の人が、

戦争協力者として公職追放された。

日本人一人一人が戦争の生々しい傷跡に苦しみ、あえいでいた時代である。

日の丸をあしらい、「凱旋記念」などと記してある。

「兵隊盃」は、不用品どころが邪魔な品物であった。

家の中にしまっておくことすら不安に思えたかもしれない。

私は第二次大戦の末期、陸軍航空士官学校に在籍していた。

多くの先達が前線に飛びたち、

漠然とだが、自分自身も死を運命づけて考えていたように思う。

急転回する時流にどこか不器用で、ぎこちなかったとも思う。

「兵隊盃」と出会い、

「野ざらしにしておいていいのだろうか・・・」

そんな思いに駆られ、店の片隅にあった盃を数個買った。

それから三十数年。

昭和42年、代議士に初当選するや多忙を極めるようになった。

そうした中にあっても、

周囲の協力もあり盃の蒐集は中断することなく続いた。

そうしているうちに置く場所は限界点をとうに超えてしまった。

私は集めた盃を前に「どうすればよいのだろうか」とここ数年考え続けた。

陸士六十期の同期生諸兄らとも相談してみた。

・・・

兵隊盃の由来

国立国会図書館に問い合わせてみると、兵隊盃という言葉は記載されていない。

戦前、

兵隊が兵役を終了し、満期除隊になる時に記念品を配る習慣があったが、

その際、盃が記念品の代表的なものとして使われたのではないか、という。

兵隊盃の主たるものは磁器でできている。

明治維新後、陶磁器の生産技術は飛躍的に向上し、生産量は急激に増大。

それに伴って一個あたりの生産コストも大幅に低下、個人で負担可能な状態になった。

戦争参加や凱旋・戦勝記念ばかりでなく、「除隊記念」「退営記念」の盃がつくられた。

日の丸、軍旗、桜や梅、星、馬、大砲などの絵柄。大陸地図や戦艦名を記入したり、工夫がみられる。

また特別大演習を記念する木盃や徳利、湯呑、茶碗、急須、遺髪(爪)入れなどの記念品も多く登場するようになった。

日露戦争から第一次世界大戦、シベリア出兵、満州事変、昭和7年の上海事変のころまで兵隊盃の配布は兵役期間を済ませたものの習慣になった。

兵役を済ませることは一人前の成人男子と認知されることであり、

入隊する際に親戚や知人から餞別を受け取れば、そのお返しの意味も込めて配ったようである。

ただ、

こうした習慣は日中戦争を経て衰退してゆく。物資不足、人出不足で

盃を配布する余裕がなくなったのである。

・・・

後記 加藤六月

本の出版の意図は、私は「誤ちは二度と繰り返さない」という強い決意と反省を持っている。

軍が強大になり、派閥抗争が生まれてくると、

国民生活の優先より軍備拡張、社会資本の充実より国防優先と逆立ちした風潮が出てきた。

「守るべきもの」が国民の自由や生命・財産ではなくなった。

信仰的軍国主義が鼓吹され、大和魂が徹底的に鍛え込まれた。

「選ばれた優秀な民族、日本人」ばかりが強調される精神至上主義であった。

戦争は泥沼化し、日本の都市は空襲で焼け野原、広島と長崎は原爆の惨劇。

戦争の非人間性と悲惨さを骨の髄まで知ってしまった。

昭和42年に衆議院議員に初当選して以来、18年目の政治生活を迎えた。

無我夢中でやってきたが、

これまでの政治生活を振り返り、新たな飛躍を期す転機とするつもりである。

・・・

「兵隊盃」~平和への無限の思い~

昭和59年7月16日 第1版発行

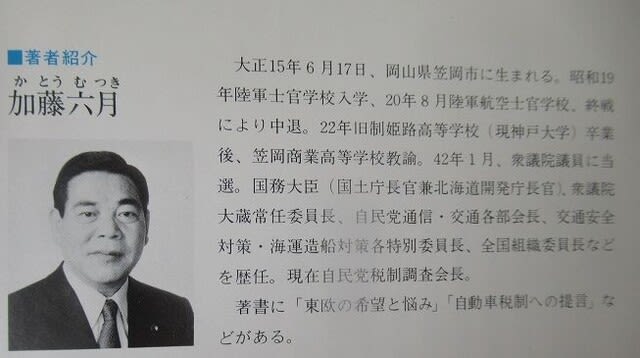

著者--加藤六月

定価---3.600円

発行所---総合政経懇話会出版部

・・・

・・・