音戸瀬戸は呉市警護屋(けごや)と対岸の倉橋島(呉市音戸町)の間にある海峡で、

長さはおよそ800m、幅はわずか80m、

潮の流れの速さと行き交う船の多さで知られています。

この瀬戸を開削したのが平清盛と伝えられています。

伝説によれば、西に沈みかけた太陽を清盛が扇で招き返し、

一日で開削工事を終わらせることができたという。

JR呉駅からバスで「音戸渡船口」へ

清盛塚

音戸瀬戸渡し舟で倉橋島へ渡ると音戸大橋のすぐ下の海岸にあります。

清盛が音戸瀬戸開削の際、人命を尊んで、人柱の代わりに

一字一石の経石を海底に沈めて難工事を完成させたと伝えられ、

清盛の功績と供養のために宝筐印塔が建立されました。

橋の下を大型船が絶え間なく行き交っています。

清盛が厳島神社に参詣する航路にするために切り開いたという伝説は、

地形学上否定されていますが、江戸時代から、

ここを通る旅人たちは音戸の瀬戸と清盛の関係を見聞きし、

それを広めていったと考えられています。

休山(500㍍)の丘陵一帯は音戸瀬戸公園とよばれています。

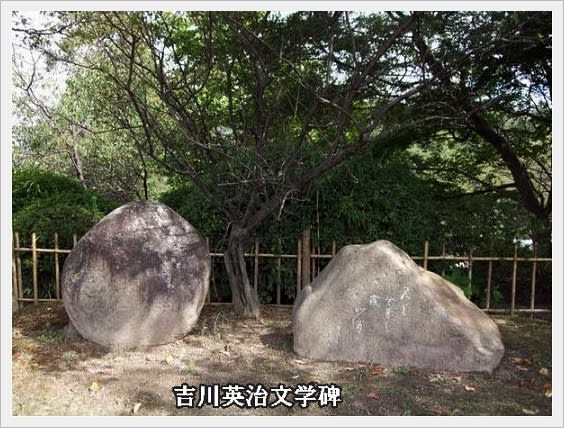

吉川英治文学碑

吉川英治が「新平家物語」の史跡取材のため、

音戸瀬戸を訪れたのを記念し、音戸瀬戸公園に建立されました。

三角石の吉川英治が瀬戸の絶景を見下ろしながら丸石の清盛に

「君よ 今昔の感 如何(いかが)」と問いかけています。

三角の石には「君よ 今昔の感 如何」と吉川英治の筆で刻まれています。

日招き像

音戸瀬戸公園の高烏台(展望台)には、

清盛が沈む太陽を扇で招き返し、工事を急がせたという伝説により、

昭和42年(1967)に日招き像が建てられました。

日没の方向に扇を向けて立ち、太陽までも意のままに

操ったとされる往年の清盛をほうふつさせます。

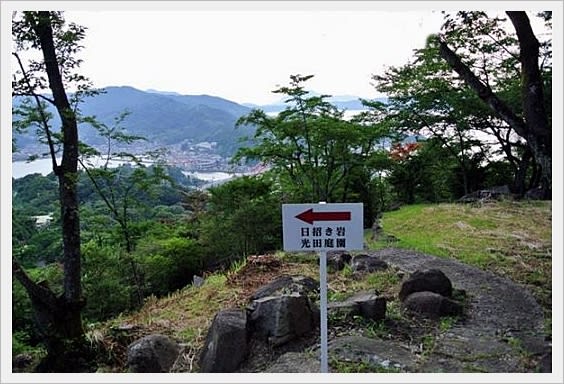

日招岩

日招像から200m程、山道を下ると清盛の足跡と杖の跡が残る岩があります。

音戸瀬戸渡し舟

音戸の瀬戸を片道3分で結ぶ定期航路です。

時刻表はなく、午前5時半から午後9時まで運航しています。

一人でもお客が乗ればすぐ出港し、対岸で手を挙げれば迎えに来てくれます。

『万葉集』巻十五には、天平八年(736)、遣新羅使人が

安芸国長門島に停泊した時の歌が五首詠まれています。

♪わが命を長門の島の小松原 幾夜を経てか神さびわたる (3621)

江戸時代後期、広島藩の儒者香川南浜(なんぴん)考証『秋長夜話』以来、

長門の島は倉橋島のことと考えられ、倉橋島にはいくつかの万葉歌碑が建っています。

長門の島が倉橋島であれば、奈良時代すでに音戸瀬戸は海峡であって

清盛が開削したのではなかったことになります。

瀬戸の水深が浅かったため大型船が航行できるよう清盛が

開削したという説話も、地質学・地形学上否定されています。

康応元年(1389)、足利義満の厳島参詣にお供して音戸瀬戸を通った

今川了俊は、『鹿苑院殿厳島詣記』に「音戸の瀬戸といふは

滝のごとくに潮はやく、せばき処なり。」と記していますが、

清盛の音戸瀬戸開削については一言もふれていません。

厳島神社神官棚守房顕が天正8年(1580)に書いた『房顕覚書』に

「清盛福原より月詣て在、音渡瀬戸其砌(みぎり)被掘」とあり、

戦国時代にはすでに清盛開削伝説があったことがみえます。

天正十六年(1588)、毛利輝元が豊臣秀吉の下へ上洛した際に書いた

『輝元公卿上洛日記』にも

「午の刻に瀬戸を御舟被出、此戸中に清盛の石塔有之」とあります。

毛利輝元が見たという清盛塚は室町時代の宝筐印塔といわれることから、

この伝説は遅くとも室町時代には成立していたと考えられています。

清盛が日宋貿易の海路また厳島神社に参詣する航路を

整備したことは明らかであり、

平氏が航路整備上なんらかの手を加えた可能性は否定できませんが、

清盛が音戸瀬戸を開削したという確証はありません。

急流と渦潮で名高いこの瀬戸を、櫓をこいで行き来する船が

難儀した様子を民謡『音戸の舟歌』に

「ヤーレー船頭かわいや 音戸の瀬戸でヨー

一丈五尺のヤーレノー 櫓がしわるヨー」と謡われ、

北広島の『壬生の花田植え歌』の歌詞には

「清盛公は 日の丸の扇で 御日を招き戻した」とあり、

この伝説は地元だけでなく中国山地にまで知られていました。

江戸時代、寄港地として瀬戸町(呉市音戸町)が形成され、

音戸瀬戸と清盛の開削伝説を見聞きして帰った旅人によって、

伝説がしだいに広まり定着していったものと思われます。

なお、「警護屋」は清盛音戸瀬戸を開削中、

警護の武士が駐屯したからついた地名だと語り継がれていますが、

『武士の成長と院政』には、「警護屋という地名は瀬戸内西部各地にみられ、

清盛は厳島参詣ルート・瀬戸内航路掌握のための

海域監視所として警護屋を置いたのではないだろうか。」とあります。

『アクセス』

「音戸の渡し船」

JR呉駅からバス約20分(1時間に2、3本あり)「音戸渡船口」下車すぐ

(つつじのシーズンは道路が渋滞し、バスが延着します。ご注意ください)

「吉川英治文学碑」

音戸瀬戸公園 バス停音戸渡船口から徒歩15分

「日招き像」

音戸瀬戸公園高烏台 バス停音戸渡船口から徒歩約1時間

バス停音戸渡船口からタクシー12、3分

平成25年1月14日までの土・日・祝日限定無料シャトルバスがあります。

お問合せ 「平清盛音戸瀬戸ドラマ館」(☎0823-50-0041)

『参考資料』

「広島県の地名」平凡社 「広島県の歴史散歩」山川出版社

下向井龍彦「武士の成長と院政」講談社 犬養孝「万葉の旅」(下)教養文庫