平家が奈良を焼き討ちにしたのは、治承4年(1180)暮れのことでした。

都では、 以仁王が平家打倒の挙兵した際、三井寺とともに以仁王に味方した奈良の

興福寺・東大寺の僧兵は朝敵である。奈良も討つべしと評定しました。

これを聞いた南都では清盛への反感がますます高まり、不穏な動きをしていました。

興福寺は藤原氏の氏寺であるため、摂政藤原基通が説得しても興福寺の

僧兵はいっさい聞き入れません。僧兵たちは大きな毬打(ぎっちょう)の玉を作り、

「清盛の頭」と名づけて「打て」「踏め」などと言って騒いでいました。

安徳天皇の外祖父である清盛をこのように言うのは狂気の沙汰としか思えません。

興福寺の騒動を鎮めるために瀬尾太郎兼康が大和国の検非違使に任命され、

五百余騎を率いて奈良に向かいました。「鎧兜はつけるな。弓矢は持つな。

たとえ僧兵が狼藉を働いても、決して手向かいするな。」と出発する時、

兼康に清盛は強く命じていました。ところが僧兵らはこのような内情とも知らず、

兼康の軍勢を散々討ち散らし、60余人の首をはね、猿沢の池の端に並べるという

行動にでました。これには清盛も激怒し、直ちに重衡(清盛5男)を大将軍、

清盛の甥・平通盛(みちもり)を副将軍として四万余騎を奈良に差し向けました。

これを迎え撃つ僧兵7千余人が奈良坂、般若寺の二ヶ所の道に堀を掘り、

逆茂木をひき、楯を並べて待ち構えていました。

「逆茂木(さかもぎ)」とは刺のある木の枝などを束ねて横に結んだ木柵のことです。

楯を横一列に並べると垣根のようになり、堀、逆茂木、楯で戦場に

簡単なバリケードができ、これを城郭と呼びます。

平家は軍勢を二手に分け奈良坂、般若寺に攻め寄せ、馬上から次々と矢を射るので

僧兵は防ぎかねて多くの者が討たれました。落ち行く僧兵の中に坂四郎栄覚という

悪僧がいました。太刀を取っても弓矢を取っても、力の強さでも南都七大寺、十五大寺随一。

萌黄縅(もえぎおどし)の腹巻に黒糸縅の鎧を重ね着て、左右の手には細長く反り返った

白柄の大太刀と黒漆の大太刀を持ち、同宿の者十余人を率いて東大寺の転害(てがい)門より

討って出て、敵方を暫く防ぎとどめ、多くの軍兵が馬の足を栄覚の長刀で払われ落馬して

討たれました。しかし所詮多勢に無勢、永覚の前後左右で戦っていた僧兵は皆討たれ、

栄覚一人が最後まで勇猛果敢に戦っていましたが、力及ばず南へと落ちて行きました。

午前6時から矢を射あって一日中戦い、日が暮れる頃には平家軍は奈良坂・般若寺を

陥落させ、戦いは夜戦になりました。余りに暗いので重衡が同士討ちをさけようと

般若寺の門前で「火をつけよ!」と命じると、播磨国の住人福井荘(姫路市西部)の

庄司二郎大夫友方が楯を割り、松明のつもりで民家に放った火が師走の強風にあおられて、

奈良坂を駆け下りあっという間に東大寺、興福寺の伽藍を呑みこんでしまいました。

僧兵の中でも、恥を知り、名をけがすまいと思う僧兵は奈良坂、般若寺で討ち死にし、

歩ける者は吉野、十津川方面へと落ちのびて行きました。歩けない老僧や修行僧、

稚児、女、子供らは我先にと、興福寺の中や大仏殿の二階に逃げ込みました。

大仏殿の二階へと駆け上った者は、敵が上れぬようにと梯子を取り外してしまいました。

そこへ猛火が襲いかかり、堂内は炎に包まれた人々のわめき叫ぶ声であふれ

焦熱地獄の光景が展開されました。

藤原不比等の御願によって造営された藤原氏代々の氏寺である興福寺の

仏像や塔も煙となり、東大寺の盧舎那仏も頭は焼け落ちて地に落ち、

体は溶け崩れて山のような銅の塊となりました。 興福寺に伝わる法相宗、

東大寺に伝わる三輪宗の法文や経典もすべて焼けてしまいました。

炎の中で焼け死んだ人は、大仏殿の二階だけで千七百余人、

興福寺では八百余人、その他の御堂を合わせると三千五百余人、

また戦場で討たれた僧兵が千余人という大惨事となりました。

翌日、重衡が都に帰ってくると、喜んだのは清盛だけで

建礼門院や後白河法皇、高倉上皇らは「たとえ悪僧を滅ぼすとしても

伽藍まで焼いていいものか。」と大そう嘆きました。

当初、「持ち帰った僧兵の首は大通りを引き回して獄門の木に

さらすべしということ」でしたが、予想だにしない結果に驚き、

何の指示も下されず、あそこここの溝や堀に捨て置かれる有様です。

こうして、ひどい事件が相次いだ治承4年(1180)も暮れていきました。

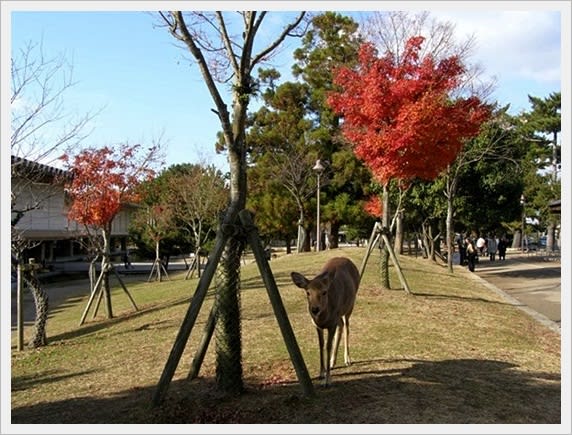

焼き討ちにあった般若寺・東大寺・ 興福寺の画像を載せています。

平重衡南都焼討ち(般若寺・奈良坂・東大寺・興福寺)

『参考資料』

新潮日本古典集成「平家物語」(中)新潮社 「平家物語」(上)角川ソフィア文庫

川合康「源平合戦の虚像を剝ぐ」講談社