平安時代より熊野詣の要衝の地として栄えた田辺には、

弁慶にまつわる伝説が多くあり、

弁慶や熊野別当湛増(たんぞう)ゆかりの史跡が点在しています。

平治の乱の際、熊野参詣中だった清盛に湛快(湛増の父)が武具を提供し

京へ馳せ帰らせたように、熊野別当と平氏の関係は親密でしたが、

平家都落ち後、湛増は平家を離れ、義経の要請を受けて

熊野水軍を率いて源氏に味方しました。

『平家物語・巻11・壇ノ浦合戦』に壇ノ浦合戦直前の

熊野水軍の動向がドラマチックに語られています。

義経の誘いを受けた熊野別当湛増は、平家に深い恩恵を

受けた身でしたが、平家につくべきか、源氏につくべきか迷い、

新(いま)熊野権現(現、闘鶏神社)の神意をうかがうと

「白旗に味方せよ。」との神托でした。念には念をいれて、

赤い鶏と白い鶏を7羽ずつ権現の御前で戦わせたところ、

赤い鶏(赤旗を旗印とする平氏)が1羽も勝たず、みんな負けて

逃げてしまったので、湛増は源氏への味方を決意したという。

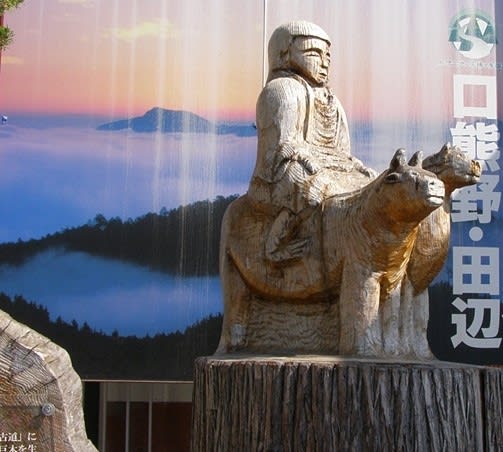

JR紀伊田辺駅前

牛と馬にまたがる花山法皇の熊野詣姿という牛馬(ぎゅうば)童子像の

モニュメント(紀伊田辺駅前で2009年10月撮影)

熊野地方の入り口である田辺は、口熊野(くちくまの)とも呼ばれ、

熊野三山を巡る中辺路(東の山中を進み本宮に向かう)と

大辺路(海岸線を南下し新宮に出、本宮を終点)の分岐点であり、

熊野水軍の本拠地です。

駅に降り立つと薙刀を構えた僧衣姿の弁慶が迎えてくれます。

「弁慶誕生の地 源平時代その武勇機略を以って活躍した

快傑武蔵坊弁慶は 熊野の別当湛増の子としてこの田辺の地にうまれた

市内には弁慶井戸、生湯の釜、弁慶松、腰掛石等が遺っている

弁慶衣川に死して既に七百八十二年 今ここに弁慶を顕彰するため

橘堅次郎氏の篤志により高岡市の彫刻家米治一氏に依頼し

昭和四十六年九月この像を建てた 田辺市 田辺市観光協会」

弁慶の出生地伝説は各地にありますが、弁慶は当地出身で

湛増の次男鬼若丸といい、田辺は弁慶誕生の地をうたっています。

お伽草子の『橋弁慶』は、「弁慶は熊野権現の申し子で

懐妊3年で生まれた異常児なので山奥に捨てられ、

虎や狼と遊んで成長した。

京の五条の新大納言が夢のお告げで熊野詣の途中、

拾い育てたのが弁慶である。」と記しています。

駅前通りを300mほど進んで左折し、150mほど行くと

闘鶏神社の一の鳥居があります。

二の鳥居

「闘鶏神社に熊野権現をまつり田辺の宮と称したが、熊野別当湛増が

社前で紅白の鶏を闘わせ白鶏が勝ったので. 源氏に味方して、

屋島壇ノ浦の戦に源氏を援けたことから

この名前が付いたと云われています。なお毎年七月二十四日・二十五日両日

紀南の大祭として田辺祭が行われます。 田辺市 田辺市観光協会」

二の鳥居をくぐると、右手に拝殿、その背後には

熊野造りの古い名残をみせる六棟の社殿

(西殿、本殿、上殿、中殿、下殿、八百萬殿)が連なり、

本殿には伊邪那美命(いざなみのみこと)が祀られています。

境内には、この他にも藤厳(とうがん)神社、

玉置神社、戎神社、弁慶社などがあります。

闘鶏神社は「権現さん」と呼ばれて親しまれ、壇ノ浦合戦で

源氏を勝利に導いた熊野水軍の伝説が今に伝わる神社です。

社伝によると419年(允恭天皇8年)の創建としていますが、

12C中頃、湛増の父湛快が口熊野の拠点として

田辺に本拠を定めた時、熊野三所権現(熊野三山の主祭神)を

勧請し、古くは「田辺の宮」「新(いま)熊野十二所権現」

「新熊野鶏合(とりあわせ)権現」などと

呼ばれましたが、明治初年に現在の社名に改めました。

社宝に弁慶産湯の釜、源義経遺愛の横笛白竜などがあります。

熊野三山の別宮的な存在として信仰を集め、当社から

本宮への中辺路は山中の道になるので、ここに参詣して

三山参詣に代え、引き返す人々もいたようです。

湛増は田辺に住んで田辺別当と称され、田辺は彼の統率する

熊野水軍の根拠地ともなりました。

境内の一角に闘鶏を並んで見守る湛増、弁慶父子の像があります。

源氏と平氏の戦いは、一の谷の合戦から海上戦に移り、当時最強を誇った

熊野水軍の動向がその勝敗に大きな影響を与えることになり、

熊野水軍の統率者である熊野別当湛増に対する源平双方の

働きかけが激しさをきわめた。義経の命を受けた弁慶は、

急いで田辺に帰り、父 湛増の説得に成功。

湛増は白い鶏七羽と紅い鶏七羽を闘わせて神意を確かめ、

湛増指揮のもと、弁慶を先頭に若王子の御正体を奉持、

金剛童子の旗をなびかせて総勢二千余人、二百余の舟に乗って

堂々と壇ノ浦に向かって出陣、源氏の勝利に大きな役割を果たした。

時に文治元年(1185年)三月のことであった。

昭和六十二年五月三日 武蔵坊弁慶・熊野水軍出陣八百年祭実行委員会

(説明碑より)

表参道から境内に入って左手、藤巌神社(とうがんじんじゃ)近くに

聳える神木の大楠。 二度の落雷により中央部を失いましたが樹高14m、

樹齢約1200年と推測されています。歯病平癒の御利益があるとされ、

楠の下に立って楠の葉を患部につけ、祈願すると平癒するとか。

(田辺市指定大樹天然記念物)

大楠の後方にある田辺藩初代藩主安藤直次(なおつぐ)を祭神とする藤巌神社。

武蔵坊弁慶を祭神とする弁慶社

弁慶社について

西塔の武蔵坊弁慶は中世の傑僧である。その生涯は、

悲運の武将源義経に仕え、一の家臣として幾多の危機、

苦難から救ったことで知られている。

後世、その様子は文学、芸能に表れ、智、仁、勇を体現した

日本人の典型として大きな影響を与えた。

出生地について諸説があるが、江戸時代の

正徳三年(1713年)に刊行をみた「和漢三才図会」では、

諸説を比較校合した結果、弁慶は熊野三山の

別当湛増(一名湛真)の子に生まれたとの記述があり、

また、当地においては、大庄屋の記録「万代記」(闘鶏神社蔵)に、

熊野別当の家系に異形の童子が生まれ、幼時に都の公家に養われ、

比叡山で修行した子が後の弁慶だと記されている。

田辺地域には、弁慶誕生にまつわる産湯の井戸、

産湯の釜、腰掛石などの遺跡が数多く残されている。

なかでも「弁慶松」は、弁慶が奥州衣川で義経を守り

壮烈な立ち往生を遂げた報を聞き、

その生涯を讃えて地元の人が植えたものと言われている。

弁慶松は初代から五代目まで、片町の一角に植えられており、

松の根方に弁慶大神のお社が設けられ、広く市民に

親しまれていたが昭和50年に枯死し、現在市庁舎前に

植え継がれている。五代目弁慶松の伐採以降、

弁慶松の根方にあった弁慶大神のお社は、

その後、有志の手により三十年の長きにわたり護られてきた。

今回、新たに弁慶社を建立したことにより、

その精神を引き継ぎ崇め、ひいては、田辺生まれの

弁慶が将来ともに語り継がれるよすがとなれば幸いである。

平成十七年九月十二日 弁慶社建立推進協議会

戎神社 (御祭神 戎大黒二神)

玉置神社

御祭神 手置帆負命(たおきほおいのみこと)建築・造船・大工の守護神

熊野水軍出陣の地(田辺湛増壇ノ浦へ)

『アクセス』

「闘鶏神社」和歌山県田辺市東陽1-1 JR紀勢本線紀伊田辺駅下車 徒歩約8分

駐車場: あり(約100台 60分100円)

電話番号: 0739-22-0155 拝観料:無料

『参考資料』

「和歌山県の歴史散歩」山川出版社、1995年

富倉徳次郎「平家物語全注釈(下巻1)」角川書店、昭和42年

佐藤和夫「海と水軍の日本史(上)」原書房、1995年

五来重「熊野詣 三山信仰と文化」講談社学術文庫、2013年